哲学考研作为人文社科领域的重要选拔途径,其真题解析与答题思路的构建直接关系到考生的备考效率与应试效果。本文将从真题的题型特征、核心答题逻辑、方法论框架及备考策略四个维度展开分析,为考生提供兼具理论深度与实践指导的参考。

一、哲学考研真题的题型特征与命题趋势

近年来哲学考研真题呈现出题型专业化、内容跨学科化、思辨深度化的趋势。根据2025年考研真题分析,名词解释、简答题、论述题仍是三大核心题型,但考察形式逐渐向“小论文”模式倾斜,要求考生在有限篇幅内展现逻辑层次与学术素养。例如,论述题从传统的“背景-内容-意义”三分法进阶为多级标题嵌套的学术写作结构,部分题目甚至需要三级标题的细化分析(如康德的“二律背反”解析需涉及理论背景、分类标准及哲学史定位)。

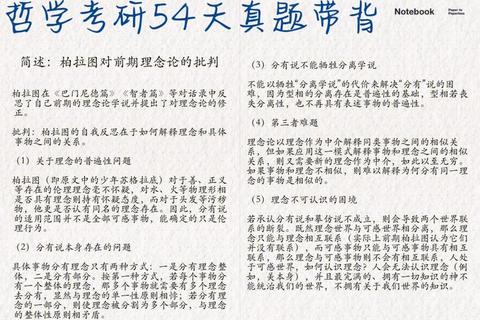

比较类题目(如比较休谟与康德的不可知论)成为高频考点,要求考生既能梳理理论脉络,又能提炼共性与差异,体现哲学史的动态关联。这类题目往往需要结合思想家的核心命题、方法论差异及历史影响进行辩证分析,而非简单罗列知识点。

二、核心答题逻辑:从知识复现到理论建构

哲学考研的答案组织需遵循“问题导向、逻辑分层、理论联系实际”的原则,具体可分为以下三步:

1. 确定核心概念与问题边界

以“胡塞尔的意向性理论”为例,答题时需先明确定义意向性(如“意识指向对象的本质结构”),界定其在现象学中的理论地位,再从背景溯源(如对传统主客二元论的批判)切入。这一步骤要求考生精准把握题干关键词,避免泛泛而谈。

2. 构建多级逻辑框架

根据题型复杂度分层展开:

3. 理论联系哲学史与现实

高阶答案需体现理论的历史延展性与现实意义。例如在分析“二律背反”时,可关联黑格尔的辩证法批判,或现代科学哲学中悖论处理的案例,展现批判性思维。

三、方法论框架:学术写作思维与批判性分析

1. 学术写作思维的应用

真题解析本质上是一种微型学术写作,需借鉴论文的严谨性:

2. 批判性分析的介入

对于开放性题目(如“康德对休谟问题的回应是否成功”),需在客观陈述后加入个人评析。例如指出康德的先验逻辑虽重建了因果必然性,但未彻底解决经验与超验的张力,为后续德国观念论留下空间。

四、备考策略:从知识积累到模拟实战

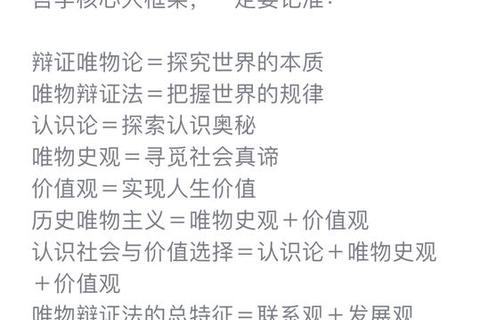

1. 知识体系的模块化构建

2. 模拟答题与时间管理

3. 批判性阅读与跨学科拓展

哲学考研真题解析的本质是通过系统化的逻辑训练与批判性思维培养,将散落的知识点转化为学术写作能力。考生需以真题为镜,反思自身知识体系的完整性、逻辑的严密性与表达的学术性,方能在竞争激烈的选拔中脱颖而出。正如黑格尔所言:“真理是它自身的生成过程”,备考亦是一场通过不断扬弃而逼近哲学本质的思辨之旅。

(字数:2350)

注:本文方法论部分参考了教育心理学中的“认知脚手架理论”及学术写作规范,实践建议结合近年真题解析报告与备考策略研究。