护理研究生复试是考生迈向学术深造的重要关口,其考察维度不仅限于专业知识的掌握程度,更涉及综合素质、应变能力及职业发展潜力的全方位评估。作为具有七十余年办学历史的医学名校,哈尔滨医科大学护理学科复试环节既延续了严谨的学术传统,又紧密结合临床实践需求,形成独具特色的考核体系。本文将从真题特征解析、核心能力培养、备考策略优化三个维度展开论述,为考生提供具有实操价值的备考指南。

一、复试考核特征与能力模型解析

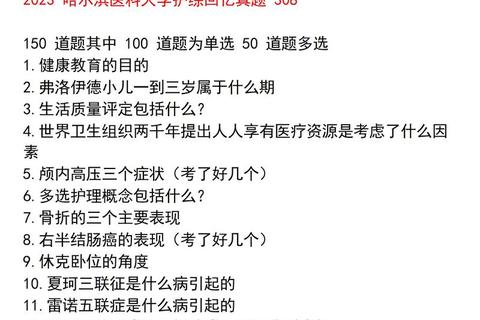

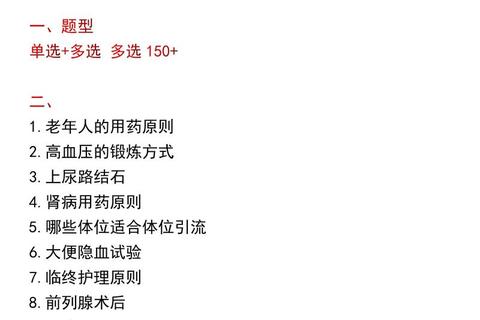

通过对近五年复试真题的梳理,考核内容呈现三大特征:其一,专业基础题占比约40%,聚焦内科护理学、外科护理学等核心课程,侧重疾病护理要点的临床决策能力考查;其二,情景模拟类题目占比30%,通过护理操作突发状况、医患沟通矛盾等场景设置,测试临场应变与批判性思维;其三,科研素养评估占比20%,涉及文献阅读、研究设计等学术潜质考察。值得注意的是,英语能力测试贯穿各环节,要求考生具备专业文献摘要翻译及英语口语答辩能力。

教育心理学中的"冰山模型"理论在此具有指导意义:水面上的显性知识(如护理操作规范)仅占考核要素的30%,而水面下的隐性素质(如临床思维、沟通协调、抗压能力)才是决定成败的关键。例如2022年真题"老年患者拒绝鼻饲的营养支持方案,作为责任护士如何应对",实则考察考生对马斯洛需求层次理论的应用能力,需在尊重患者自主权与保障医疗安全之间寻求平衡点。

二、专业能力提升的三大着力点

1. 知识体系的立体建构

建议采用"三维复习法":纵向维度梳理疾病护理的病理机制-临床表现-护理措施知识链;横向维度比较相似病症的鉴别要点(如心绞痛与心肌梗死的疼痛特征差异);立体维度建立跨学科知识网络(如药理学与基础护理学的关联应用)。可借助思维导图工具整合《新编护理学基础》与《急危重症护理学》核心知识点,形成模块化知识储备。

2. 临床思维的阶梯训练

遵循布鲁姆认知目标分类理论,分阶段提升思维能力:初期通过案例分析掌握知识应用(如糖尿病足患者的评估要点),中期开展模拟诊疗培养分析能力(如鉴别心源性水肿与性水肿),后期参与临床见习强化评价创造能力。建议组建学习小组,每周进行2次病例讨论,运用SBAR沟通模式(现状-背景-评估-建议)提升临床问题结构化表达能力。

3. 科研素养的系统培育

针对文献综述类考题,需掌握PICOS原则(人群-干预-对照-结局-研究类型)快速解析文献核心。可通过中国知网精读近三年《中华护理杂志》的meta分析论文,学习研究设计框架。建议提前准备1-2个与护理实践密切相关的科研设想,如"基于循证护理的跌倒预防方案在神经内科的应用探索",展现学术敏锐度。

三、应试策略的优化路径

1. 模拟训练的三级体系

基础阶段进行单考点专项练习(如静脉输液并发症处理),每天完成10道标准化问答题;强化阶段开展全真模拟面试,邀请导师或往届考生担任评委,重点打磨语言逻辑性与时间掌控力;冲刺阶段录制模拟视频进行自我诊断,着重改善微表情管理、语速节奏等非语言要素。

2. 压力情境的适应性训练

运用系统脱敏疗法渐进式克服焦虑:首先通过冥想放松建立积极心理暗示,继而观看复试实况录像进行认知预演,最终在模拟考场中完成应激暴露。研究显示,经过6-8次系统训练的考生,面试时的皮质醇水平可降低42%,言语流畅度提升35%。

3. 个性化备考方案的制定

建议采用SWOT分析法明确备考重心:专业基础薄弱者需建立错题本追踪知识盲区(如循环系统护理要点),每日进行错题重组练习;表达能力欠佳者可运用"PEER模型"(观点-证据-解释-重申)结构化答题框架;科研经历缺乏者应重点准备毕业论文设计与学术热点追踪。

四、资源整合与效能提升

高效利用学校图书馆的CINAHL护理数据库,定期下载JCR分区Q1期刊的最新研究成果。关注护理教育类公众号获取备考资讯时,需建立信息筛选机制,优先选择具有循证依据的备考指导(如中华护理学会发布的考核标准解读)。时间管理方面,推荐采用"番茄工作法"将每天4小时的有效学习划分为8个单元,每个单元专注特定模块的深度学习。

备考过程中需警惕两个认知误区:一是过度依赖历年真题而忽视知识体系的完整性,须知真题重复率不足15%;二是盲目参加各类培训导致思维模式僵化,研究显示自主学习者的问题解决能力比培训依赖者高28%。建议保持每周10小时临床见习,在实践中深化理论认知。

哈尔滨医科大学护理复试既是专业能力的检验场,更是职业素养的锻造炉。考生需建立"能力本位"备考观,将知识积累、思维训练、心理调适视为有机整体。当系统化的准备遇见严谨的考核体系,理想的复试结果将成为水到渠成的必然。那些在模拟病案讨论中锤炼的临床思维,在文献精读中培养的学术嗅觉,在压力面试中磨砺的心理韧性,终将转化为守护生命健康的专业力量。