体育教育作为理论与实践并重的学科,其考试既需要扎实的专业知识储备,也强调对命题规律的精准把握。如何在有限时间内突破备考瓶颈、抓住核心得分点?本文结合近十年体育考研真题趋势与高频考点,从命题逻辑、复习策略、实战技巧三个维度展开系统性分析,帮生构建科学备考框架。

一、真题解析:透析命题规律与高频考点

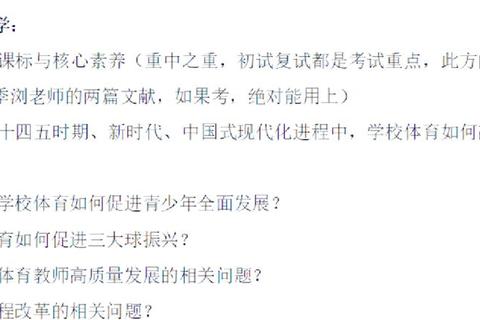

真题是备考的“指南针”,直接反映院校命题偏好与学科核心能力要求。以346体育综合为例,通过对福建师范大学、华南理工大学等高校近五年真题的横向对比发现,运动训练学、学校体育学、运动生理学三大模块分值占比达85%以上,且呈现以下命题特征:

1. 基础概念与理论框架的深度整合:如“变换训练法”“制胜规律”等名词解释高频出现,要求考生不仅记忆定义,还需结合案例阐述其应用场景。例如,2023年华工真题中“分解训练法类型及应用”一题,需同步关联运动技能形成规律与教学阶段设计。

2. 跨学科综合论述题的比重上升:近年真题中,30分论述题多要求融合多学科知识,如“体育运动对社会犯罪的抑制作用”需综合体育社会学、心理学及公共政策视角作答。

3. 实践导向的案例分析成为新趋势:部分院校在运动生理学考核中引入运动损伤康复方案设计,强调理论与实操的衔接。

高频考点聚焦:

二、备考策略:四阶递进法与资源优化

(一)基础夯实阶段(40%时间)

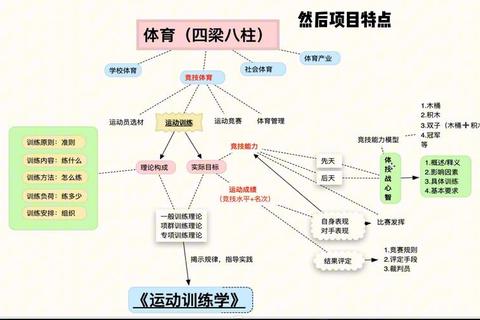

1. 框架构建:采用“思维导图+关键词串联”法梳理知识体系。例如,将运动训练学划分为“原则-方法-周期-能力”四大模块,每个模块提炼3-5个核心概念。

2. 教材精读:优先掌握院校指定书目(如田麦久《运动训练学》、潘绍伟《学校体育学》),重点关注章节小结与课后习题,这些区域常成为命题素材。

(二)强化突破阶段(30%时间)

1. 真题解剖:按“题型-知识点-答题逻辑”三维度拆解真题。以简答题“项群训练理论内容”为例,需分点回答“形成背景-分类依据-实践意义”,并补充最新研究成果(如项群理论在电子竞技训练中的延伸应用)。

2. 专题突破:针对薄弱模块进行专项训练。如运动生理学中的“超量恢复”概念,可结合运动员赛前减量训练案例,理解其与负荷调控的关系。

(三)模拟冲刺阶段(20%时间)

1. 全真模考:严格按考试时间完成3-5套模拟卷,训练时间分配能力。数据显示,名词解释需控制在5分钟/题,论述题预留40分钟/题。

2. 错题溯源:建立“错题类型库”,区分“记忆偏差”“理解偏差”“应用缺失”三类问题,针对性补漏。

(四)临场优化阶段(10%时间)

1. 答题模板化:如论述题采用“定义阐释+理论支撑+案例佐证+总结升华”结构,参考2023年真题“体育运动满足精神文明需求”的答题范式。

2. 卷面布局技巧:使用分点符号(如❶❷❸)、留白调整、关键词加粗等方式提升阅卷友好度。

三、常见误区与破局之道

1. 误区一:重押题轻体系

部分考生过度依赖“押题卷”,忽视知识网络的完整性。2024年扬州大学真题中“体育课程资源开发”一题超出常规重点,但若掌握学校体育学的“课程编制-实施-评价”逻辑链,仍可系统性作答。

2. 误区二:死记硬背缺乏转化

机械背诵易导致“知其然不知其所以然”。例如“战术阵型”类名词解释,需结合足球442阵型与篮球区域联防的实战差异进行对比阐释。

3. 误区三:忽视学科交叉点

运动生理学中的“基础代谢”概念常与体育管理学中的“健康促进政策”结合考查,考生需建立跨模块联想能力。

四、资源整合与工具推荐

1. 权威教材:

2. 辅助工具:

3. 数据平台:

体育考研既是专业能力的较量,更是策略与毅力的试炼场。通过精准把握“真题规律-学科重点-复习节奏”三重逻辑,结合科学记忆法与实战技巧,考生可显著提升备考效能。值得注意的是,随着“体教融合”“健康中国”等政策推进,未来命题或将进一步侧重社会热点与学科前沿的结合,这要求备考者既深耕经典理论,又保持学术敏感度,方能在竞争中脱颖而出。