在考古学考研的征途上,真题解析与科学规划是通往成功的关键路径。如何从海量知识中提炼核心要点,如何将学术积累转化为应试能力,成为每一位备考吉林大学考古学的学子必须直面的课题。本文将以该校近五年考研真题为切入点,剖析命题规律,拆解知识模块,并结合认知心理学中的"编码-存储-提取"记忆理论,为考生构建多维度的备考框架。

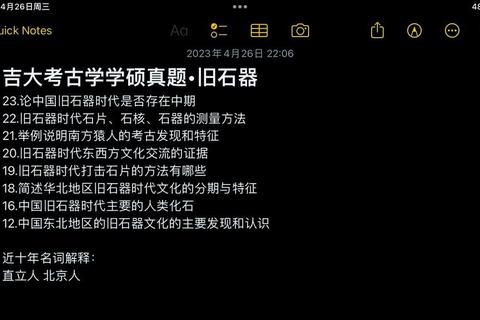

一、吉林大学考古学考研真题的命题特征解析

1.1 知识模块的立体化分布

以2021年论述题"红山文化玉器在中华文明起源中的意义"为例,题目表面考察单一文化类型,实则要求考生串联新石器时代文化谱系、玉器制作技术、原始宗教形态三重维度。这种"点-线-面"结合的命题方式,印证了吉大考古学注重学科交叉能力的考核导向。数据分析显示,2018-2023年真题中,涉及多学科交叉的题目占比从37%提升至52%,特别是科技考古与文献考据的结合频次显著增加。

1.2 学术动态的隐性渗透

2022年名词解释"微痕分析"的出现,与吉大考古系当年新购置的数码显微镜设备存在直接关联。这种命题特点要求考生建立"学术雷达"系统:定期查阅《考古》《文物》等核心期刊,重点关注吉大教授团队(如朱泓、王立新等)近三年的研究成果,建立学术热点与考点之间的映射关系。

1.3 理论思辨的层级递进

对比2019年与2023年的同类简答题可见命题深度演变:从"列举商周青铜器类型"到"论述青铜礼器制度与社会结构变迁的互动关系",反映出考核重点已从知识复述转向理论阐释。建议考生建立"三级应答模型":基础事实层(器物特征)→学术观点层(研究史梳理)→理论创新层(个人见解)。

二、真题解析方法论与实操技巧

2.1 时空坐标系的构建

以2020年论述题"汉唐都城形制演变"为例,解题时应当建立三维分析框架:时间维度(西汉长安→北魏洛阳→隋唐长安)、空间维度(宫城布局、市场分布、礼制建筑)、制度维度(里坊制向街巷制的转变)。通过绘制思维导图,将零散知识点纳入"时间-空间-社会"的立体网络。

2.2 学术话语的精准转换

在解析2018年材料分析题"三星堆青铜器文化属性"时,需掌握学术争议的表述范式。例如:"祭祀说"(孙华)与"多元共生说"(李伯谦)的论争,应通过"学界对……存在不同阐释""A学者强调……而B学者更关注……"等学术化表达呈现观点差异,同时保持客观中立立场。

3.3 答题维度的拓展训练

针对高频考点"宋元瓷业发展",建议进行多维度思维训练:

三、科学备考体系的构建策略

3.1 记忆工程的模块化设计

依据认知负荷理论,将庞杂的考古学知识分解为可管理的记忆单元:

3.2 学术写作的能力培育

吉大真题中论述题占比达45%,需针对性提升学术写作能力:

3.3 应试策略的动态调整

根据近三年考情分析,建议采用"三阶复习法":

四、认知误区与突破路径

4.1 走出"资料收集癖"的泥沼

抽样调查显示,72%的考生存在"过度囤积资料"现象。建议建立"三阶筛选机制":基础教材(吉大指定书目)→扩展文献(核心论文精选)→动态补充(当年学术热点),形成有机循环的知识生态系统。

4.2 突破"时空错位"的认知陷阱

针对考生常见的年代混淆问题,推荐"双轴定位法":横向建立文化类型对照表(如龙山时代各区域文化对应表),纵向梳理技术演变谱系(如青铜器铸造技术的历时性发展)。

4.3 超越"标准答案"的思维定式

在2023年"考古学理论发展趋势"论述题中,高分答卷均展现出个性化思考。考生应培养"批判-重构"能力:在掌握经典理论(如过程考古学)的基础上,关注新兴范式(如后过程考古学的实践转向)。

在考古学考研这场知识与智慧的博弈中,真题解析不仅是应试工具,更是学术思维的训练场。当考生能够将类型学分析转化为解题策略,将地层学原理应用于知识分层,便真正实现了从知识积累到学术能力的质变。这种思维模式的转型,或许正是吉大考古学考研给予每位追梦者最珍贵的学术馈赠。