考研真题是考生理解命题规律、掌握核心考点的关键资源。它不仅是对知识掌握程度的检验工具,更是备考策略优化的导航仪。通过对历年真题的深度解析,考生能够精准定位高频考点,识别潜在难点,并制定科学的突破策略,从而在有限时间内实现复习效率最大化。

一、真题分析在考研备考中的核心作用

1. 揭示命题趋势与规律

历年真题是考试大纲的动态延伸。以近五年的考研英语真题为例,阅读理解题型中“观点态度题”占比逐年提升,反映出命题者对学生批判性思维能力的重视。通过纵向对比真题,考生可发现不同学科的知识点分布规律,例如政治科目中“新时代思想”相关考点出现频率持续增加,需重点强化。

2. 明确复习优先级

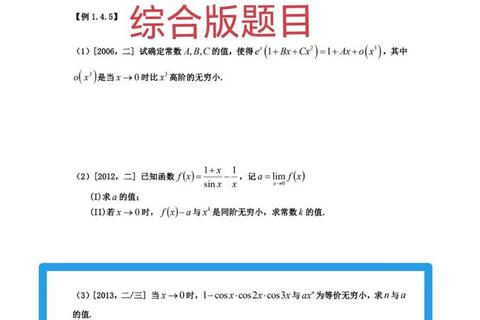

真题的重复性特征为备考提供直接线索。数学科目中,微积分中值定理的证明题几乎每年必考,而线性代数的相似矩阵性质则常以选择题形式出现。统计高频考点后,考生可将80%的精力投入20%的核心内容,避免陷入“广撒网”的低效复习模式。

3. 提升应试适应性

真题模拟能有效缓解考试焦虑。心理学研究表明,反复接触真题情境可降低陌生感带来的压力。例如,在专业课考试中,通过限时完成真题训练,考生能逐步适应题量节奏,优化时间分配策略。

二、核心考点的识别与梳理方法

1. 建立知识点关联图谱

以思维导图形式整合碎片化知识。例如,计算机专业考生可将“操作系统进程管理”相关真题归纳为进程调度、死锁预防、线程同步三大模块,明确各模块间的逻辑关系。工具推荐:XMind、幕布等可视化软件。

2. 量化分析高频考点

采用“三阶筛选法”锁定重点:

3. 关注跨学科综合题型

近年考研命题趋向学科交叉。以新闻传播学为例,论述题常要求结合社会学理论分析媒介现象。建议考生建立“知识迁移库”,例如将传播学“议程设置理论”与社会学“群体极化效应”关联,提升综合解题能力。

三、难点突破的四大实战策略

1. 错题归因与精准补漏

错误类型可分为知识性错误(公式记忆偏差)、逻辑性错误(推理链条断裂)与策略性错误(时间分配不当)。例如,数学证明题失分多因逻辑跳跃,需通过“逆向拆解答案法”重构解题步骤:先抄写标准答案,再逐步注释每一步的依据,最后独立复现过程。

2. 分阶段模拟训练

3. 构建学科思维模型

文科主观题需掌握“金字塔答题法”:结论先行→分点论证→案例支撑。例如回答哲学论述题时,先明确“矛盾普遍性与特殊性辩证统一”的核心观点,再分别引用《矛盾论》原文与乡村振兴实例佐证。理科计算题则需熟练运用“问题拆解模板”,如物理力学题可分解为受力分析→运动状态判断→方程建立三步。

4. 资源整合与信息挖掘

四、备考规划的动态优化建议

1. 弹性时间管理

采用“番茄钟+周计划”组合:每天4-6个番茄钟(每个25分钟)专注真题训练,周末进行知识复盘。预留20%的缓冲时间应对突发情况,避免计划断裂引发的焦虑。

2. 心理韧性培养

通过“微目标达成法”维持动力,例如每日完成3道真题后记录成就感事件。脑科学研究表明,这种正向反馈能激活前额叶皮层,提升持续学习意愿。

3. 健康管理不可忽视

实验数据证明,每周3次有氧运动可使记忆效率提升15%。建议考生结合“波莫多罗休息法”:每学习50分钟进行10分钟轻度运动,如拉伸或散步。

以真题为镜,照见备考进阶之路

深入解析考研真题,本质是一场与命题者的深度对话。通过系统性分析、策略性突破与动态化调整,考生不仅能提升应试能力,更能构建起结构化知识体系,这种能力将成为研究生阶段学术研究的基石。当每一道真题的解析转化为认知升级的阶梯,成功便不再是偶然,而是科学方法与持续行动的自然结果。