生态学作为一门研究生物与环境相互关系的综合性学科,其知识体系既包含基础理论,又涉及跨学科实践应用。对于报考中科学院的考生而言,深入理解考研真题的命题逻辑与核心知识点分布,是突破高分的关键。本文将从学科核心框架、近年命题趋势、科学备考策略三个维度展开分析,帮生构建系统化的复习路径。

一、生态学核心知识体系的层次化梳理

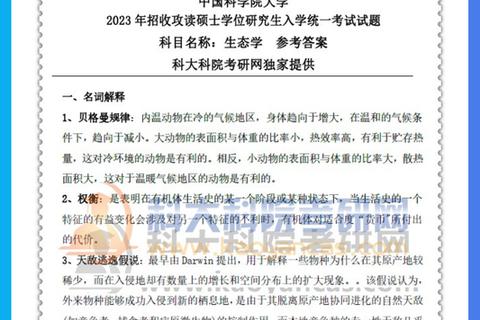

中科院生态学考研试题注重对学科基础能力与前沿思维的复合考察,其核心知识点可归纳为三大模块:

1. 基础理论与概念框架

生态系统结构与功能、生物多样性维持机制、种群动态模型(如Logistic方程)、群落演替规律等构成学科基石。例如,2022年真题中曾要求考生“结合实例分析岛屿生物地理学理论在自然保护区规划中的应用”,此类题目需考生既能复述理论,又能关联实际场景。

备考重点:熟记经典模型(如能流金字塔、生态位理论)的数学表达与生态意义,并建立知识点间的横向联系。

2. 应用生态学与热点问题

全球气候变化、生物入侵、生态系统服务评估等议题频繁出现在论述题中。例如,2023年真题要求“论述碳循环对碳中和目标的科学支撑”,需考生整合生态系统碳库、人类活动干扰、政策实践等多维度知识。

备考策略:关注《生态学报》《Global Change Biology》等期刊近三年的综述论文,提炼核心观点与数据案例。

3. 方法技术与数据分析

野外调查设计(如样方法、标记重捕法)、生态模型构建(如种群增长预测)、R语言或GIS在生态学中的应用逐渐成为考察重点。2021年真题曾出现“设计一个城市绿地生物多样性监测方案”的实操型题目。

突破方向:掌握基础统计分析方法(如主成分分析、回归模型),并通过模拟题训练方案设计能力。

二、命题趋势:从知识复现到综合创新能力考察

近五年真题的命题风格呈现三个显著转变:

1. 跨学科整合性增强

试题常融合生态学与地理学、环境科学甚至社会科学知识。例如,2020年真题要求“分析青藏高原生态屏障功能与区域经济发展的协同路径”,需考生调用景观生态学、政策经济学等多领域视角。

应对建议:建立“问题导向”思维,将生态学原理置于更宏观的社会-自然系统中理解。

2. 数据驱动型题目比例上升

图表分析题占比从2018年的15%提升至2023年的28%,例如要求解读物种丰富度随海拔梯度的变化曲线,或根据实验数据推导生态阈值。

训练方法:精练《生态学实验设计与数据分析》中的典型案例,强化从数据到结论的逻辑推导能力。

3. 开放性论述强调创新视角

如“如何通过生态工程技术提升城市韧性”这类题目无标准答案,重点考察考生对前沿领域(如基于自然的解决方案NbS)的理解深度与批判性思维。

提升路径:参与科研项目或阅读顶级实验室研究报告,积累创新性观点。

三、科学备考策略:效率与深度的平衡之道

基于认知心理学中的“间隔重复”与“主动回忆”原理,考生可制定三阶段复习计划:

1. 基础强化阶段(1-2个月)

2. 专题突破阶段(3-4周)

3. 冲刺模拟阶段(2-3周)

四、从焦虑到自信:心态调整的科学支撑

研究表明,考生的压力水平与复习效率呈倒U型曲线关系。通过“正念呼吸训练”降低皮质醇浓度,以及“成长型思维”替换自我否定(如将“我记不住”转化为“我需要更有效的编码策略”),可显著提升备考效能。

中科院生态学考研不仅是对知识的检验,更是对科研思维与解决问题能力的综合评估。通过系统性拆解知识框架、精准把握命题动态,并辅以科学复习方法,考生完全能够将挑战转化为机遇。记住:真正的竞争力不在于“知道什么”,而在于“如何将所知转化为创新性答案”——这正是高分突破的终极密钥。