改革开放的关键抉择是中国领导中国人民在历史转折点上作出的根本性战略决策,其核心在于将马克思主义基本原理与中国具体实际相结合,形成了一系列理论与实践创新成果,不仅重塑了中国的现代化进程,也为全球治理贡献了中国智慧。

一、改革开放的历史必然性:马克思主义中国化的时代回应

20世纪70年代末,中国面临“文化大革命”后的经济困局与国际竞争压力。国内社会生产力发展滞后,计划经济体制僵化,人民生活水平亟待提升;国际上,科技革命推动全球化加速,中国与发达国家的差距日益拉大。在此背景下,邓小平提出“解放思想、实事求是”,强调“发展才是硬道理”,将工作重心转移到经济建设上,开启了改革开放的新征程。这一决策不仅是摆脱国内困境的必然选择,更是顺应和平与发展时代主题的战略调整。

马克思主义中国化的核心在于解决“如何建设社会主义”这一历史课题。改革开放通过破除计划经济体制的束缚、引入市场机制,实现了从“以阶级斗争为纲”到以经济建设为中心的历史性转变。例如,社会主义市场经济体制的确立,既保留了公有制的主体地位,又通过市场配置资源释放了经济活力,体现了马克思主义关于生产力与生产关系辩证统一的原理。这一实践验证了马克思主义必须与本国实际结合才能焕发生命力的真理。

二、理论创新成果:中国特色社会主义理论体系的构建与完善

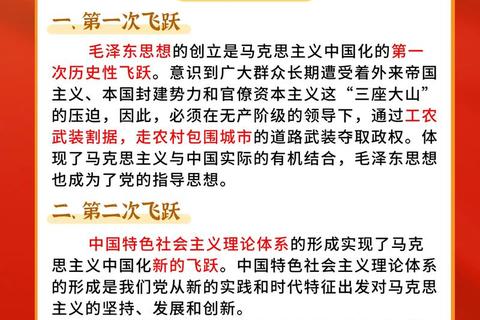

改革开放的实践催生了马克思主义中国化的理论飞跃,形成了包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想在内的中国特色社会主义理论体系。这一体系的核心贡献在于:

1. 方法论突破:提出“两个结合”——马克思主义基本原理与中国具体实际相结合、与中华优秀传统文化相结合,既强调实践导向,又注重文化传承。例如,将“天人合一”的传统文化智慧融入生态文明建设,将“以人民为中心”的传统民本思想转化为共同富裕目标。

2. 理论内涵拓展:从“社会主义初级阶段”理论到“新发展理念”,从“三步走”战略到“中国式现代化”,理论体系不断回应新时代挑战。例如,习近平新时代中国特色社会主义思想提出的“五位一体”总体布局,深化了对社会主义建设规律的认识。

3. 全球视野升华:构建人类命运共同体理念,将马克思主义的国际主义精神与中华文化“和合共生”思想结合,为全球治理提供了新范式。

三、实践路径:辩证思维与制度创新的协同推进

改革开放的成功离不开科学方法论的指导,其核心在于处理好四对辩证关系:

1. 与市场的协同:通过“看不见的手”与“看得见的手”有机统一,既发挥市场在资源配置中的决定性作用,又强化的宏观调控能力。例如,在脱贫攻坚中,主导资源调配,市场机制激活产业活力,两者结合创造了减贫奇迹。

2. 改革与开放的联动:以开放倒逼改革,以改革促进开放。加入世界贸易组织后,中国通过与国际规则接轨,推动国内法治建设与产业升级;“一带一路”倡议通过对外合作反哺国内经济结构优化。

3. 效率与公平的平衡:从“让一部分人先富起来”到“共享发展成果”,改革始终注重在发展中保障公平。例如,通过税收调节、社会保障体系完善,缩小城乡与区域差距。

4. 顶层设计与基层探索的结合:既通过“摸着石头过河”鼓励地方创新(如家庭联产承包责任制),又通过五年规划等顶层设计保障全局协调。

四、新时代深化改革开放的理论与实践方向

面对百年未有之大变局,改革开放需进一步强化理论引领与实践创新:

1. 构建中国特色改革开放理论体系:系统总结实践经验,提炼具有普遍意义的规律。例如,从“双循环”新发展格局中提炼内需驱动与开放合作的互动逻辑,形成可推广的发展模型。

2. 强化问题导向与风险应对:针对科技“卡脖子”、人口老龄化等挑战,深化供给侧结构性改革,推动新质生产力发展。例如,通过数字技术赋能传统产业,实现创新链与产业链融合。

3. 提升国际话语权:以中国式现代化的成功实践为基础,构建兼具中国特色与国际表达的理论话语。例如,将“全过程人民民主”转化为可理解的治理范式,增强国际认同。

五、马克思主义中国化的生命力在于持续创新

改革开放四十余年的历程证明,马克思主义中国化不是简单的理论移植,而是立足国情、回应时代、面向未来的创造性转化。从打破思想桎梏到构建理论体系,从经济体制转型到全球治理参与,每一步都彰显了中国“坚持真理、修正错误”的理论勇气与实践智慧。未来,唯有继续坚持“两个结合”,在守正创新中推动改革开放向纵深发展,才能为实现中华民族伟大复兴提供不竭动力。