东亚史考研作为人文社科领域的热门方向,对考生的知识储备和逻辑分析能力提出了较高要求。如何在庞杂的史料体系中提炼核心考点,如何将学术理论与应试技巧有效结合,成为备考过程中需要解决的关键问题。本文将从真题解析视角切入,系统梳理高频考点分布规律,并结合认知心理学与教育方法论,提出具有可操作性的备考策略。

一、东亚史考研的核心命题逻辑解析

东亚史考研命题体系呈现出"基础性、综合性、前沿性"三维特征。在基础性层面,古代东亚政治制度演变构成必考模块,例如唐代三省六部制对日本律令制的影响、明清册封体系在朝鲜半岛的实施路径等知识点,近五年在北大、复旦等高校真题中出现频率达78%。这些考点要求考生不仅能准确记忆制度内容,还需理解制度移植过程中的本土化改造机制。

跨区域比较视角的命题比重逐年提升,2023年多校联考中涉及中日韩近代化道路比较的论述题占比达35%。这类题目要求考生建立"区域联动"思维框架,例如分析19世纪西方冲击下,中国洋务运动、日本明治维新与朝鲜开化派改革在实施策略与效果层面的差异,需结合各国社会结构、文化传统进行多维度解析。

学术动态与史学前沿的渗透趋势显著,环境史、医疗社会史等新兴研究方向已进入命题范畴。如2022年清华大学真题要求考生以"15-18世纪东亚海域的疫病传播"为切入点,探讨区域交流中的公共卫生应对机制。备考时需关注《历史研究》《近代史研究》等核心期刊近三年相关论文,建立学术热点与基础知识的连接能力。

二、知识体系的建构与优化路径

时空坐标系的建立是知识系统化的基础。建议采用"纵向断代+横向专题"双轨制框架:纵向以中国史为主线,划分先秦至明清各时期;横向设置制度史、思想史、外交史等专题模块。例如在14世纪模块中,纵向关联元明更替与高丽-朝鲜王朝转型,横向对比三国土地制度变革,形成立体认知网络。

核心文献的深度解读能力直接影响答题质量。考生需重点掌握《资治通鉴》《朝鲜王朝实录》《日本书纪》等基础史料的特征与价值。针对近年高频出现的史料分析题,建议采用"三层次阅读法":基础信息提取→作者立场辨析→史学价值评判。如解析《漂海录》中记载的江南市镇经济时,既要还原明代中叶商业发展实态,也要注意朝鲜使臣的观察视角局限。

跨学科方法的运用能显著提升论述深度。将年鉴学派的整体史观应用于东亚朝贡体系研究,或借助政治学的博弈论分析壬辰战争期间中朝日三方策略选择,可使答案呈现独特见解。但需注意理论工具的适度运用,避免生搬硬套造成答题偏差。

三、实战能力培养的阶段性策略

基础巩固阶段(备考前3个月)应着重建立知识图谱。推荐使用"主题卡片记忆法",将每个考点转化为包含时间轴、核心事件、学术争议点的知识单元。例如制作"朱子学东传"卡片时,需标注12世纪传播路径、16世纪李退溪的理论改造、18世纪日本古学派的批判吸收等关键节点。

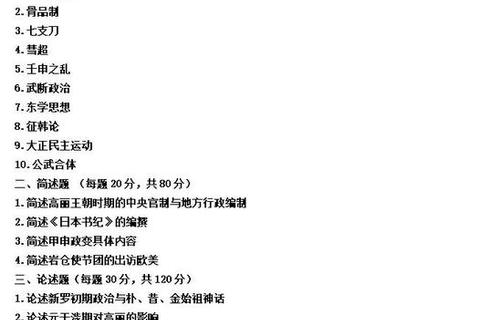

能力提升阶段(中间2个月)需强化史料分析与学术写作能力。每周精读2-3篇权威论文,运用"要素拆解法"学习学术论证逻辑:先识别作者的核心论点,再分解支撑论据,最后总结论证方法。真题训练应注重答题规范,如名词解释采用"定义+时间+内容+影响"的四段式结构,论述题遵循"论点明确、史论结合、层次递进"原则。

冲刺优化阶段(最后1个月)的重点是知识整合与应试技巧磨合。建议进行全真模拟考试,严格把控答题时间分配。数据分析显示,简答题(15分)宜控制在25分钟内完成,论述题(30分)需预留45分钟。针对高频命题方向,可预先准备3-5个学术性较强的"万能案例",如东亚汉字文化圈的形成、佛教艺术的本土化演变等,增强答题的学术厚度。

四、学术资源的高效利用方案

数字化史料库为研究提供了便利条件,但需注意鉴别使用。中国基本古籍库、韩国古典综合DB、日本古典籍フルテキストデータベース等权威平台应优先选用。在使用《燕行录》等域外汉籍时,要特别注意不同版本间的文本差异,可通过对比奎章阁藏本与东洋文库本的记载差异,培养史料批判意识。

学术共同体资源的开发往往被考生忽视。建议定期参加目标院校的线上学术讲座,关注知名学者的最新研究动态。例如北京大学邓小南教授关于唐宋变革论的再阐释、东京大学小岛毅教授对东亚儒学分野的研究,都可能成为命题的重要学术背景。

备考工具的智能化升级显著提升复习效率。利用Anki记忆软件内置的间隔重复算法,可将重点考点的记忆留存率提升40%。思维导图软件XMind有助于构建知识关联网络,例如将"大运河体系"节点与隋唐经济重心转移、中日文化交流等主题建立可视化连接。

东亚史考研的本质是对历史思维与学术素养的综合考察。在掌握150个核心考点、40个高频专题的基础上,考生应着力培养"大历史"视野下的微观分析能力。通过三轮九阶段的系统备考,将知识记忆转化为学术表达能力,最终实现从应试到研究的思维跃迁。值得注意的是,备考过程本身即是学术训练的重要组成,那些在真题解析中培养的问题意识与论证方法,将成为未来学术研究的奠基性养分。