在教育综合类考试中,真题不仅是检验学习成果的标尺,更是洞察命题规律的核心工具。尤其对于611教育综合这类涵盖教育学原理、心理学、课程设计等多领域的考试,深入分析高频考点与命题趋势,能够帮生在有限时间内实现精准突破。本文将从真题的价值出发,结合近年命题特点与教育理论框架,为考生提供兼具理论深度与实践指导的备考策略。

一、高频考点:学科核心与能力导向的融合

教育综合考试的命题始终围绕学科核心知识体系展开,同时强调对考生综合能力的考察。通过对近五年611教育综合真题的统计分析,可归纳出三大高频领域:

1. 教育心理学:认知发展与学习动机

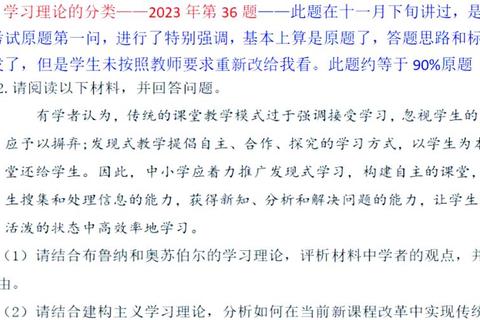

教育心理学在真题中占比超过30%,其中“皮亚杰认知发展阶段理论”“维果茨基最近发展区”“班杜拉社会学习理论”等知识点反复出现。例如,2022年真题要求考生结合实例分析“支架式教学”在课堂中的应用,既考察理论记忆,又检验实践迁移能力。

备考建议:考生需通过对比不同心理学派的核心观点(如行为主义与建构主义),构建理论框架,并结合教学案例分析其现实意义。

2. 课程与教学论:目标设计与评价改革

课程设计类题目常以“布鲁姆教育目标分类”“泰勒原理”“核心素养导向的教学设计”为命题切入点。近年真题更倾向于要求考生结合“双减”政策或“新课标”背景,提出课程优化方案。例如,2023年真题要求考生从“跨学科主题学习”角度设计一份单元教学计划。

备考建议:关注政策文件(如《义务教育课程方案(2022年版)》),掌握“大概念教学”“表现性评价”等前沿概念,并通过模拟设计题强化实操能力。

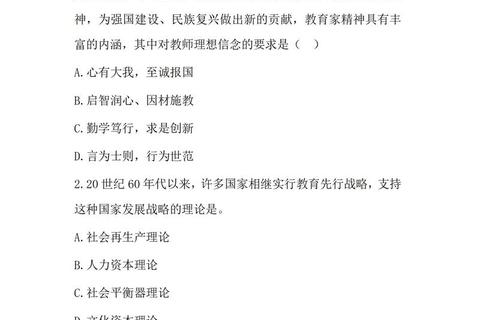

3. 教育政策与热点:时代性与批判性思维的考察

教育公平、教师专业发展、教育数字化转型等社会热点问题频繁出现在论述题中。例如,2021年真题以“乡村教育振兴”为主题,要求考生从政策支持与资源分配角度展开论述。

备考建议:定期阅读教育类权威期刊(如《中国教育学刊》),积累热点案例,并尝试用“SWOT分析法”或“PEST模型”构建答题逻辑。

二、命题趋势:从知识复现到问题解决的转型

近年来的611教育综合考试呈现出三个显著变化,反映出命题从“知识本位”向“能力本位”的转型:

1. 跨学科整合:打破模块壁垒

真题中复合型题目比例逐年增加,例如将“教育心理学中的学习动机理论”与“班级管理策略”结合命题,要求考生提出激发学生自主性的管理方案。这种趋势要求考生建立学科间的逻辑关联,避免“孤立记忆”。

2. 情境化命题:贴近真实教育场景

超过60%的题目以具体教学情境为背景,如“如何处理课堂突发冲突”“如何设计差异化作业”。此类题目不仅考察知识掌握,更检验问题解决能力与教育情怀。

3. 开放性设问:强调批判与创新

传统“名词解释”类题目减少,代之以“请评价……”“如何创新……”等开放式问题。例如,2023年真题要求考生对“AI技术取代教师”的观点进行辩证分析,需综合教育理论、技术与社会影响多维度作答。

三、备考策略:系统规划与精准突破的结合

基于高频考点与命题趋势,考生需构建“理论—实践—反思”三位一体的备考体系:

1. 分阶段夯实知识基础

2. 构建答题的“结构化思维”

针对论述题与案例分析题,推荐采用“总—分—总”框架:

3. 善用资源与工具提升效率

四、以真题为镜,照见备考之道

教育综合考试的本质是对考生专业素养与思维能力的双重检验。通过解析高频考点,考生能够聚焦核心知识;通过把握命题趋势,可以预判能力要求;而科学的备考策略则能将理论转化为实战能力。面对日益灵活的命题方式,唯有将“深度理解”与“策略优化”结合,方能在竞争中脱颖而出。教育的终极目标不仅是“通过考试”,而是培养终身学习的能力——这一理念,或许正是备考过程中最应内化的“隐藏考点”。