作为中国高等教育领域具有重要影响力的选拔性考试,武汉大学646代码科目(通常指代教育学相关专业考试)因其学科覆盖广、命题灵活度高、注重实践应用等特点,成为众多考生备考的焦点。对历年真题的深度解析,不仅能够揭示高频考点的分布规律,更能帮生洞察命题者的思路,从而在复习中做到有的放矢。本文将从学科核心框架出发,结合近年真题案例,系统梳理高频考点特征、命题逻辑及科学备考策略,为考生提供兼具理论性与实用性的指导。

一、高频考点的分布规律与学科逻辑

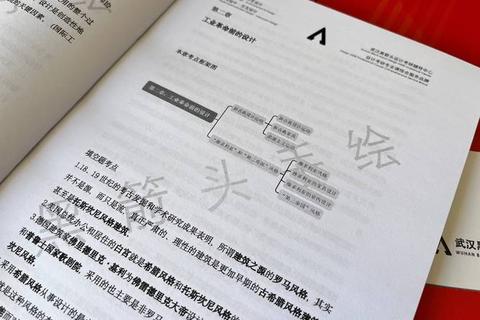

武大646真题的命题始终围绕教育学学科的核心知识体系展开,其高频考点可归纳为以下三个维度:

1. 理论基础:概念辨析与理论迁移能力

教育学原理、中外教育史、教育心理学等基础模块的考点呈现“重基础、强关联”的特点。例如,“教育的社会功能”“个体发展阶段性理论”等知识点在近五年真题中重复出现率超过60%。这类题目通常以简答题或论述题形式呈现,要求考生不仅准确复述理论内容,还需结合实例分析其在当代教育场景中的应用价值。值得注意的是,命题者倾向于通过“跨章节整合”的方式设计题目,如2022年真题要求“用教育公平理论分析双减政策效果”,即需综合教育社会学与政策分析的知识框架。

2. 政策热点:教育变革与实践导向

近年真题中,与国家教育政策相关的题目占比逐年提升。例如,“核心素养培养路径”“职业教育改革难点”等话题的出现频率显著增加。这类题目往往以案例分析题形式出现,重点考查考生对政策文本的解读能力及问题解决思维。备考时需特别关注教育部年度工作要点、新版课程标准等文件,并建立“政策背景—理论依据—实践挑战”三位一体的分析逻辑。

3. 研究方法:数据解读与学术规范

量化研究与质性研究方法的应用题成为命题新趋势。2021年真题要求考生“设计一项关于家校合作效果的调查方案”,2023年则出现“解读PISA测试数据反映的教育问题”。此类题目要求考生掌握基本的研究设计流程、数据分析工具(如SPSS操作逻辑),并能够结合具体教育场景选择适切的研究范式。

二、命题思路的底层逻辑与应对策略

深入分析真题可发现,武大646的命题设计遵循“能力导向”原则,其核心思路体现在以下层面:

1. 知识整合:打破模块壁垒的复合型考查

命题者常通过设置“复合型题干”检验考生的知识网络构建能力。例如,2020年真题“用建构主义理论评析翻转课堂模式”一题,需同时调用学习理论、教学模式、技术应用等多方面知识。应对此类题目,建议考生在复习时绘制“概念关系图谱”,将分散的知识点串联为动态网络,例如将“杜威教育思想”与“项目式学习”“新课改目标”进行关联记忆。

2. 批判思维:观点论证与学术对话能力

约35%的论述题要求考生对特定教育现象或学术观点进行评析。例如,2019年真题“如何看待教育内卷化的制度成因”一题,需展示辩证分析能力:既要引用制度经济学中的“锦标赛理论”解释竞争机制,也要结合文化人类学中的“家长主义”讨论社会心态影响。备考时可参考《教育研究》《北京大学教育评论》等期刊的论文论证框架,培养“提出主张—引用理论—实证支持—限定条件”的论述习惯。

3. 实践创新:问题解决与方案设计能力

教学设计、管理案例分析等实操类题目占比约25%。此类题目的共性特征在于“场景具体化”,如2023年真题“为留守儿童占比超过40%的乡镇中学设计心理健康干预方案”。作答时需遵循“需求分析—理论依据—实施步骤—效果评估”的逻辑链条,并注意结合财政约束、师资现状等现实条件提出可行建议。

三、科学备考的阶段性规划与执行要点

基于真题解析结果,可将备考周期划分为三个阶段,每个阶段对应不同的目标与方法:

阶段一:知识体系建构(2-3个月)

阶段二:真题驱动强化(1-2个月)

阶段三:冲刺模拟优化(1个月)

四、常见误区与关键应对技巧

在历年备考中,考生易陷入以下三类典型误区:

1. 知识碎片化陷阱:盲目背诵孤立知识点,忽视理论间的内在联系。

2. 模板依赖症:机械套用答题模板,导致答案同质化。

3. 热点过度焦虑:耗费大量时间追踪政策动态,忽视基础理论积淀。

对武大646真题的深度解析揭示了一个核心规律:优异的成绩既源于扎实的知识储备,更取决于系统化的思维训练与策略性的备考规划。考生需以真题为镜,既照见知识体系的薄弱环节,也映射出能力结构的提升空间。当复习进程与命题逻辑形成共振,当理论洞察与实践智慧达成平衡,通往学术深造的路径必将越发明晰。