材料科学作为现代工程技术的基石,其理论体系与研究方法始终处于学科发展的前沿。中南大学材料科学与工程学科依托国家重点实验室与一流师资,其研究生入学考试科目904材料科学综合以"基础性、综合性、应用性"为命题导向,既考察学生对材料结构、性能、工艺等核心概念的理解深度,也注重对跨章节知识迁移能力的检验。对考生而言,深入解析历年真题的命题逻辑,提炼高频考点与解题技巧,是突破复习瓶颈、提升应试效率的关键路径。

一、中南大学904材料科学考试命题特征分析

1. 模块化知识体系与交叉命题趋势

904试卷涵盖材料科学基础、材料工程基础、材料分析方法三大板块,其中材料科学基础占比约60%,重点分布在晶体缺陷、相图分析、扩散机制、固态相变等章节。近年命题呈现两大趋势:其一,基础概念与计算题注重"一题多考点"设计,例如2022年真题中,通过二元相图杠杆定律计算组织组成比例时,同步考察学生对共晶反应动力学条件的理解;其二,论述题强调跨章节整合能力,如2021年要求结合位错理论解释金属材料强化机制,需串联位错类型、运动阻力来源、加工硬化等知识点。

2. 实验数据解读与工程应用场景

试卷中约20%的题目涉及XRD图谱分析、SEM/TEM图像判读、热分析曲线解释等实验技术应用。例如2019年真题给出某合金的DSC曲线,要求考生判断其相变类型并推导临界冷却速率。这类题目不仅要求记忆设备原理,更需掌握"数据-现象-机制"的推理逻辑。工程应用题常以"材料选择与工艺设计"为切入点,如2023年要求为高温涡轮叶片选材并设计热处理流程,需综合考虑材料的高温强度、抗氧化性及工艺成本。

二、高频核心考点与命题规律深度解析

1. 晶体学与缺陷理论的四大命题视角

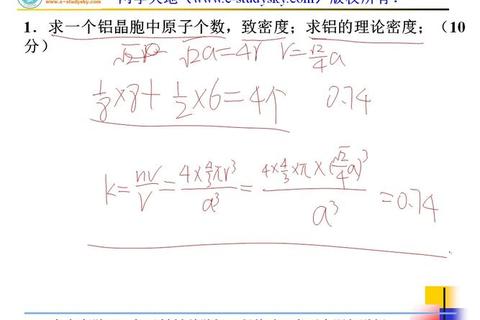

典型例题解析:2020年真题"画出Fe-Fe3C相图,标出关键点线,并解释亚共析钢室温组织形成过程"。该题需注意三点:①相图坐标轴的精确标注(碳含量范围0-6.69%);②共析反应线(727℃)与共晶反应线的区分;③组织转变路径需结合冷却速率对珠光体片层间距的影响。

2. 材料强化机制与性能优化策略

强化机制类题目常以"理论推导+实例分析"形式出现。例如:"对比细晶强化、固溶强化、第二相强化的贡献程度,并以铝合金为例说明工艺实现方法"。解答需注意:①建立Hall-Petch公式(σ=σ0+kd^(-1/2))与临界切应力增量(Δτ=Gbρ^(1/2))的数学模型;②结合实例说明晶界工程(ECAP工艺)、固溶处理(Cu在Al中的溶解度变化)、析出强化(Al-Cu合金时效处理)的具体操作参数。

三、高效备考策略与复习阶段规划

1. 三轮递进式复习法构建知识网络

2. 实验题型专项突破技巧

四、常见备考误区与科学应对方案

1. 误区一:过度依赖重点笔记,忽视教材系统学习

部分考生盲目背诵所谓的"重点总结",导致知识体系碎片化。例如2021年真题中"解释珠光体片层间距与过冷度的关系",需结合CCT曲线与扩散动力学方程才能完整作答。对策:以教材目录为纲,每周完成2-3章的精读,重点标注定义性语句(如"滑移系=滑移面+滑移方向")与公式推导过程。

2. 误区二:机械刷题而不总结解题逻辑

904考试中约35%的题目存在"题型变体",例如相图题可能从计算相比例转为分析非平衡凝固组织。对策:建立错题本时将同类题目归类,标注题干关键词(如"平衡凝固"、"快速冷却")与对应解题策略的区别。

3. 误区三:忽视时间管理与答题规范

考试中常出现因计算步骤冗长导致时间不足的情况。对策:模考时严格按分值分配时间(计算题每题≤15分钟),计算过程采用"公式代换→代入数据→结果标注单位"的标准流程,避免因跳步导致失分。

五、

中南大学904材料科学考试的本质,是对学生"理论联系实际、知识整合创新"能力的系统检验。通过精准把握命题规律、构建模块化知识体系、强化真题思维训练,考生可有效突破复习瓶颈。需要强调的是,科学的备考策略必须与持续的执行力相结合——制定详细的周计划表,每日保持3-4小时的高效学习,定期进行知识点复盘,方能在激烈的竞争中脱颖而出。材料科学的发展永无止境,而备考过程中的逻辑思维训练与学习方法优化,将成为未来科研道路上的宝贵财富。