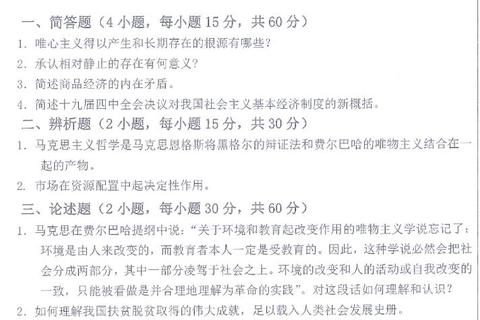

马克思主义哲学作为科学的世界观和方法论,始终以鲜明的实践品格回应现实问题。2003年马克思主义基本原理考研真题聚焦辩证唯物论与历史唯物论的核心观点,既要求考生掌握理论精髓,也强调理论联系实际的能力。本文将从两大理论的核心逻辑出发,结合社会现实与备考策略,探讨其思想内涵及对当代实践的指导意义。

一、辩证唯物论的核心观点:从理论根基到矛盾分析法

辩证唯物论是马克思主义哲学的基础,其核心观点可概括为物质统一性、矛盾运动规律与实践第一性,三者共同构成认识世界的科学工具。

1. 物质与意识的辩证关系:世界统一于物质

辩证唯物论首先强调“世界的真正统一性在于物质性”(恩格斯)。这一命题否定了唯心主义对意识或精神的绝对化,指出物质是意识的根源,意识是物质世界长期发展的产物。例如,人类社会的法律、道德等意识形态,本质上是对经济基础的反映。在现实中,这一观点要求我们坚持实事求是,避免主观臆断。例如,中国脱贫攻坚战的成功正是基于对贫困地区物质条件的客观分析,而非空想式的政策设计。

2. 对立统一规律:矛盾是发展的动力

矛盾分析法是辩证法的核心。马克思指出:“矛盾存在于一切事物的发展过程中。”例如,市场经济中效率与公平的张力、科技发展中创新与的平衡,均体现矛盾的普遍性。理解这一规律需把握两点:一是矛盾的同一性与斗争性相互依存,如全球化进程中合作与竞争并存;二是主次矛盾在一定条件下转化,如我国从“以经济建设为中心”到“五位一体”总体布局的演进。

3. 实践观:认识世界与改造世界的统一

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中提出:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,问题在于改变世界。”实践观强调理论必须服务于现实行动。例如,生态文明建设不仅需要生态学理论,更需通过制度设计、技术革新等实践手段解决环境问题。对考生而言,这一观点提示需关注理论的政策转化案例,如“绿水青山就是金山银山”的实践应用。

二、历史唯物论的核心框架:社会规律与人的主体性

历史唯物论将辩证唯物论运用于社会历史领域,揭示了人类社会发展规律,其核心观点可归纳为社会存在决定社会意识、生产力决定生产关系、人民群众创造历史。

1. 社会存在与社会意识的互动关系

马克思提出:“不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”经济基础(如生产资料所有制)决定上层建筑(如政治制度、文化形态)。例如,数字经济时代催生了共享经济理念与平台监管制度。但历史唯物论并非机械决定论,上层建筑对经济基础具有反作用,如法治建设对市场经济的规范功能。

2. 生产力与生产关系的矛盾运动

生产力(如技术、劳动者素质)与生产关系(如分配制度、产权关系)的矛盾是社会发展的根本动力。工业革命时期,机器生产推动工厂制度取代手工工场;当代人工智能技术则引发对劳动权益、数据产权的重新定义。理解这一规律需关注技术变革的社会影响,如数字化转型对传统行业的冲击与再造。

3. 人民群众的历史主体地位

历史唯物论强调“历史活动是群众的事业”,杰出人物的作用需通过群众实践实现。例如,中国改革开放的成就离不开亿万劳动者的参与。这一观点对社会治理的启示在于:政策制定需以人民需求为导向,如“全过程人民民主”强调公众参与决策的渠道建设。

三、现实启示:理论如何照亮实践之路

马克思主义哲学的生命力在于其现实指向性。结合当前社会问题,两大理论可为国家治理、个人发展提供方法论支撑。

1. 社会治理:运用矛盾分析法破解复杂问题

2. 发展路径:以生产力理论推动高质量发展

3. 个人成长:实践观与主体性的双重启示

辩证唯物论与历史唯物论不是封闭的教条,而是开放的实践指南。从脱贫攻坚的精准施策到科技创新的系统推进,从社会治理的多元共治到个人发展的理性规划,马克思主义哲学始终提供着深刻的洞察力。对于考研学子而言,深入理解这两大理论,不仅是为了应对考试,更是为了掌握一种在复杂世界中锚定方向、解决问题的思维武器。唯有将理论注入实践,方能在时代浪潮中践行“改变世界”的哲学使命。