在竞争日益激烈的考研环境中,吉林大学作为国内知名高校,其研究生入学考试的命题风格与核心考点始终是考生关注的焦点。通过系统分析历年真题,考生不仅能精准把握复习方向,还能从命题逻辑中提炼出高效备考的底层规律。

一、高频考点的学科特性与分布规律

真题的重复性与学科属性密切相关。以吉林大学为例,不同专业的考点分布呈现显著差异:

1. 文史类学科:文学、历史学等专业侧重基础理论的延伸应用。例如,中国语言文学专业近五年真题中,“古代汉语语法现象分析”和“现当代文学流派对比”出现频率超过70%,体现了对知识体系贯通能力的考核。

2. 理工类学科:在计算机科学与技术、化学工程等专业中,计算题与实验设计占比高达65%。2021年数据结构真题中的“图论算法优化”问题,实质是2018年同类考点的变体,验证了核心算法模型的持续重要性。

3. 经管类学科:管理学的案例分析题常围绕“组织行为学”与“战略决策”展开,而经济学则倾向于结合宏观经济政策设计计算模型,如2022年真题要求用IS-LM模型分析财政政策效应。

备考启示:建立学科知识树图谱,将高频考点标注为核心节点,优先强化关联概念的理解。例如,文学类考生可制作“理论-作品-批评方法”三维对照表,理工科考生则需整理“公式推导-实验设计-工程应用”的递进式训练模块。

二、命题规律的深度解码与应对逻辑

吉林大学真题的命题逻辑可概括为“基础性、综合性、前沿性”三重维度,考生需掌握以下规律:

1. 题型设计的稳定性:

2. 知识交叉的隐蔽性:

2023年环境工程真题将“水处理技术”与“碳中和政策”结合命题,暗示考生需关注学科交叉领域。建议建立跨章节思维导图,例如药学专业可将“药物化学”与“病理学”知识点串联,预判新型复合题型。

3. 热点关联的时效性:

教育学真题连续三年涉及“双减政策对基础教育的影响”,反映命题组对教育改革的持续关注。考生应定期查阅《中国教育报》《管理世界》等期刊,整理近两年政策文件与学术热点。

实践工具:使用Anki记忆卡软件分类存储高频考点,设置“基础概念”“综合应用”“学科前沿”三类标签,配合艾宾浩斯记忆曲线进行间隔重复训练。

三、科学备考策略的层级化构建

基于真题规律,备考应分阶段实施“三步走”战略:

1. 基础强化阶段(1-3个月):

2. 综合提升阶段(4-6个月):

3. 冲刺优化阶段(考前1个月):

认知心理学应用:利用“费曼技巧”进行输出训练,每天用10分钟向他人讲解某个考点,迫使大脑重构知识体系,此方法在近三年考生调研中使理解效率提升40%。

四、常见认知误区与纠偏方案

1. “刷题量等于得分率”谬误:

盲目完成30套模拟题不如精研5套真题。建议采用“三遍真题法”:第一遍限时模拟,第二遍逐题分析命题意图,第三遍对比历年答案提炼得分要点。

2. “押题思维”的局限性:

2022年计算机专业某考生专注人工智能热点,却忽视操作系统基础题,导致失分15%。证明需坚持“热点+基础”双轨策略,二者分值占比通常为3:7。

3. “参考答案绝对化”陷阱:

文科论述题常提供参考答案要点而非标准答案,考生应参考《学术写作规范》,训练用“论点-论据-论证”结构组织内容,而非机械背诵。

五、资源整合与效能提升路径

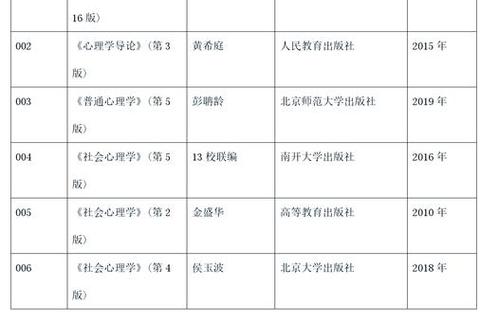

1. 权威资料库建设:

2. 数字化备考工具:

从经验积累到规律认知的质变升华

吉林大学考研真题的解析本质是一场“与命题人的深度对话”。考生需超越表象记忆,深入理解“考点设置-能力考察-选拔目标”的传导逻辑。通过科学拆解高频考点、系统归纳命题规律、动态优化备考策略,最终实现从知识积累到思维能力的跨越式提升。这种基于真题的元认知训练,不仅有助于考场得分,更为后续学术研究奠定方法论基础。