地理考研加试作为选拔专业人才的重要环节,对考生知识体系的广度和深度提出了双重挑战。其中自然地理与人文地理两大板块高频考点的精准把握,直接影响考生对综合题型的分析能力与答题效率。本文通过梳理近十年真题规律,结合学科核心逻辑与备考方法论,为考生提供一套科学系统的复习框架,助力突破知识盲区与思维定式。(关键词:地理考研、自然地理、人文地理、高频考点、备考策略)

一、自然地理高频考点解析与突破路径

自然地理学以地球表层系统为核心研究对象,其高频考点呈现“基础概念-演化机制-人地关系”三级递进特征。地貌过程与气候变化构成核心命题脉络,考生需建立动态分析视角。

1. 地貌演化机制与案例分析

流水地貌(如河流阶地)、冰川地貌(如冰斗、U型谷)与构造地貌(如断层崖)的成因分析占据40%分值。考生需掌握“内外力作用时间尺度差异”这一底层逻辑,例如2021年真题要求对比黄土高原沟壑地貌与喀斯特峰林发育过程的异同,解题关键在于分析构造抬升速率与侵蚀强度的时空耦合关系。

2. 气候系统相互作用与区域响应

大气环流模式(如东亚季风进退机制)、洋流分布(如秘鲁寒流对沿岸荒漠的影响)与局地气候分异(如焚风效应)构成三大命题焦点。建议采用“要素关联图”进行知识整合,如2023年真题涉及青藏高原热力作用对亚洲季风强度的调控过程,需综合高原隆起时间、地表反照率变化与大气垂直运动进行多尺度解析。

3. 生态系统物质循环的定量分析

碳循环、水循环与养分循环的数学模型(如NPP计算公式)考查频率显著提升。考生应熟练运用地理信息系统空间分析思维,例如2022年要求根据NDVI指数推断干旱半干旱区植被覆盖变化对地表径流的影响系数,此类题目需结合遥感数据解译与生态过程模型进行推导。

二、人文地理核心命题逻辑与应试策略

人文地理学强调“空间-社会”辩证关系,其高频考点集中在“区位理论应用”“区域发展模式比较”与“全球化空间效应”三大维度,注重考查理论迁移能力与批判性思维。

1. 经典区位论的当代实践转化

杜能农业区位论、韦伯工业区位论与中心地理论在乡村振兴、产业园区规划中的创新应用成为命题热点。以2020年真题为例,要求用多核模型分析长三角城市群高铁网络对中心地体系的重构效应,解题需突破传统静态区位分析,引入演化经济地理学的时间维度。

2. 城乡转型过程的矛盾解析

“土地城镇化与人口城镇化失调”“乡村空心化与特色小镇建设”等现实问题频繁出现在论述题中。建议采用“政策文本+空间计量”双轨分析法,例如针对新型城镇化背景下户籍制度改革对人口流动的影响,需结合面板数据模型与制度变迁理论进行论证。

3. 全球化与地方响应博弈

全球生产网络(GPN)与地方产业集群升级的互动机制考查占比达25%。考生需掌握“嵌入性”分析框架,如2023年真题要求以珠三角电子信息产业为例,论述跨国技术标准如何影响本土企业创新路径选择,此类题目需综合制度厚度、知识溢出与权力不对称等多重维度。

三、跨学科综合题型解题方法论

自然与人文地理的交叉领域命题占比持续增加,此类题目往往通过“人地关系地域系统”视角设置复杂情境,要求考生展现系统性思维与创新性观点。

1. 资源环境承载力的多维评估

“水资源-能源-粮食”纽带关系(WEF Nexus)成为新兴考点。解题时需构建“压力-状态-响应”模型,例如分析黄河流域生态保护与高质量发展战略时,既要计算径流变化对灌溉农业的约束系数,也要评估生态补偿政策对区域产业结构的调节效应。

2. 灾害链风险传导的空间模拟

复合型自然灾害(如台风-暴雨-滑坡链)的成灾机制与应急管理频繁出现在案例分析题中。建议采用“致灾因子危险性-承灾体脆弱性-应急能力”三维评估框架,结合GIS空间叠置分析技术进行风险区划模拟。

3. 地域文化景观的可持续重构

传统村落保护与旅游开发的矛盾平衡是高频论述方向。考生可运用“文化生态系统服务”评估模型,从物质空间修复(如建筑风貌控制)、非物质文化传承(如民俗活动活化)与社区参与治理三个层面提出系统性方案。

四、备考策略优化与实战技巧

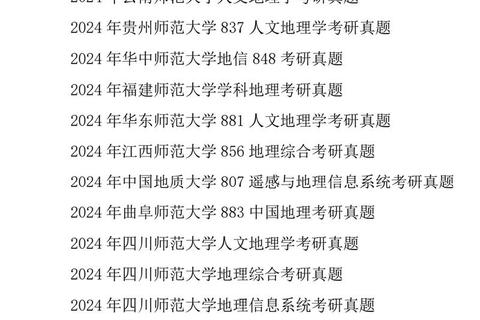

科学的复习规划应遵循“真题导向-模块突破-仿真训练”三阶段法则,配合有效的认知工具提升学习效能。

1. 知识体系建构的认知脚手架

2. 答题规范与时间管理策略

3. 模拟实战的进阶训练

地理考研的本质是检验考生对“格局-过程-机制”的立体认知能力。自然地理强调系统要素的物质能量交换规律,人文地理侧重人类活动的空间组织逻辑,二者的交叉融合构成了现代地理学分析复杂人地关系的理论基础。通过高频考点的定向突破与思维工具的系统训练,考生不仅能有效提升应试水平,更重要的是培养起地理学者特有的空间思维与综合决策能力,这将成为未来学术研究或实践应用的核心竞争力。