在建筑学考研的激烈竞争中,快题设计作为衡量考生综合能力的关键环节,既是突破重围的利刃,也是检验设计思维的试金石。深圳大学作为建筑学科领域的后起之秀,其快题考试以命题灵活、注重实践而著称。本文将从真题特点解析、高分策略构建、常见误区规避三个维度,为考生提供系统化的备考指南。

一、深大快题设计命题特点与趋势

1. 场地信息的高密度处理

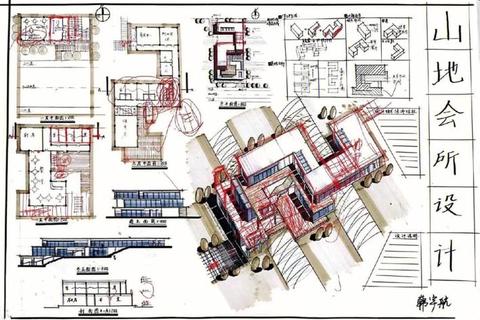

深大快题常以深圳城市更新为背景,要求考生在有限用地内处理复杂功能关系。例如2023年真题"城市工业遗产改造"中,既需保留旧厂房结构,又要植入文创商业功能,考验对"双首层""多基面"等空间组织手法的运用。这类题目强调建筑与城市界面的互动,往往要求通过剖面设计解决高差问题,如2019年社区生活会馆设计中需协调地下停车场与地面公共空间的关系。

2. 公共性与功能复合的平衡

近五年考题呈现出功能模块叠加的特征,如2022年"社区图书馆+长者活动中心"的复合命题,要求考生在2000㎡空间内实现动静分区。此类题目评分时更关注流线组织的清晰度,如2021年真题明确要求"主入口人流与后勤流线不得交叉"。功能排布需遵循"垂直分层+水平分区"原则,典型案例可见2017年校园书吧设计中,将阅读区置于二层形成静谧空间,首层设置咖啡简餐区吸引人流。

3. 地域气候的适应性表达

作为岭南地区代表院校,深大快题注重遮阳、通风等被动式设计。2020年真题要求在南向立面上设置"可调节遮阳系统",2018年高校孵化中心设计中需处理中庭拔风效应。考生可通过架空层、垂直绿化、立体庭院等手法回应气候特征,如参考深圳本土建筑大师孟建民提出的"海绵建筑"理念。

二、高分快题的策略构建

1. 四阶段备考法

2. 思维导图式设计流程

引入"双轴分析法"提升解题效率:纵轴梳理任务书核心要求(功能面积、流线关系、特殊限制),横轴展开场地分析(日照、景观、交通)。以2024年真题"滨水艺术中心"为例,首先确定观景平台与主展厅的视线通廊,再通过网格法进行功能模块排布。建议在方案初期用色块区分公共/私密区域,用箭头标注主要人流方向。

3. 图纸表达的视觉逻辑

深大评卷强调"一图一信息"原则:总平面重点表达场地高差处理,首层平面突出入口广场组织,剖面展现空间趣味性。马克笔上色宜采用"70%暖灰+30%木色"的配色体系,避免使用纯度超过80%的艳色。透视图建议采用轴测图形式,既能清晰表达空间关系,又节省绘图时间,如2025年新大纲明确接受轴测图替代传统透视。

三、典型失分点与规避策略

1. 规范类硬伤

近年因违反强制性规范导致的直接扣分占比达23%,集中体现在:疏散楼梯未直达室外(2019年社区中心真题)、消防车道转弯半径不足12米(2021年展览馆真题)、幼儿园活动室朝北设置(2022年复合社区真题)等。建议建立"规范自查清单",在方案完成后专项核查18项关键指标。

2. 场地回应缺失

约35%考生在2023年工业改造真题中忽视保留树木处理,导致总平面评分不及格。正确的处理方式应结合《深圳城市更新条例》,通过退台、架空等方式保留现状植被,同时将其转化为景观要素。场地设计需贯彻"三线控制"原则:红线内解决功能布局,蓝线衔接水体景观,绿线组织生态廊道。

3. 技术图纸深度不足

2024年新出现的"构造节点详图"要求使22%考生未能完整表达。建议掌握5类高频构造:玻璃幕墙与混凝土结构的收口处理、钢结构雨篷连接节点、垂直绿化种植池防水构造、光伏遮阳板安装细部、装配式建筑预制构件接缝。可通过《建筑构造》教材中的典型详图进行临摹训练。

4. 概念与功能的割裂

在追求造型创新的过程中,31%的考生出现"形式大于功能"的问题。如2020年某快递中转站方案采用双曲面屋顶,却导致分拣区柱网混乱。正确的创新应遵循"形式追随流程"原则,参考福斯特事务所的物流建筑设计,将流线组织转化为空间形态生成逻辑。

深圳大学建筑快题设计的演变轨迹,映射着珠三角城市发展的时代命题。从早期注重功能排布的"解题式设计",到如今强调城市介入的"策略性设计",考核重心已转向综合问题解决能力。考生需建立"设计即决策"的认知框架,在6小时限时挑战中,展现出对城市文脉的深刻理解、对空间原型的创新转化、对建造逻辑的精准把控。唯有将规范意识与创作激情熔铸于每一根线条,方能在深大快题的竞技场上,绘就属于自己的建筑宣言。