作为一所具有鲜明学科特色与深厚学术积淀的高校,青岛科技大学的入学考试及校内阶段性考核始终以科学性、系统性和实践性著称。对考生而言,如何从海量真题中提炼高频考点、构建针对性复习策略,是提升应试能力的关键。本文将从真题解析的价值出发,结合具体学科案例与教育心理学理论,系统梳理备考方法论,助力考生实现高效突破。

一、真题解析的底层逻辑与核心价值

真题是考试命题规律最直接的载体。通过对青岛科技大学历年真题的横向对比与纵向分析,考生可精准捕捉三大核心信息:命题方向偏好、知识点权重分配与题型设计趋势。例如,该校《高等数学》试题中,微分方程与多元函数极值问题连续五年占比超过30%,而《材料科学与工程基础》则倾向于结合实验数据设计综合性论述题。这种规律性分布为考生划定了明确的复习优先级。

从认知心理学角度,真题训练能够激活“测试效应”(Testing Effect),即通过模拟实战强化长时记忆的提取能力。研究表明,相较于单纯阅读教材,真题演练可使知识留存率提升50%以上。真题不仅是检测工具,更是高效的学习媒介。

二、高频考点的学科分布与命题特征

1. 理工类学科:理论与实践并重

以《物理化学》为例,热力学定律计算题与相图分析题占分比达45%。值得注意的是,近年真题中增加了对“绿色化学工艺”相关概念的开放性提问,反映出该校对学科前沿与社会需求的关注。考生需在掌握基础公式的拓展对产业应用的认知。

2. 经管类学科:数据解读与案例分析双驱动

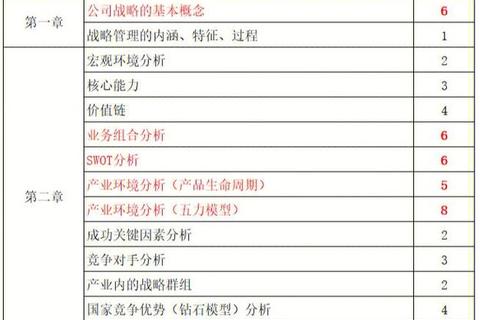

《管理学原理》试卷中,SWOT分析、波特五力模型等工具的应用题占比稳定在40%左右,且常要求结合青岛本地企业案例作答。这提示考生需积累区域经济数据,并训练将理论框架转化为解决方案的能力。

3. 语言类学科:语境化与跨文化能力考核

英语试题的完形填空与阅读理解多选自《Nature》《The Economist》等期刊的科技类文章,词汇难度介于CET-6与专业八级之间。备考时需强化科技英语术语库,并熟悉长难句的逻辑拆解技巧。

三、四维复习策略:从基础巩固到实战突破

策略一:知识图谱构建法

以思维导图工具(如XMind)梳理各章节核心概念,标注真题中出现频次。例如,《自动控制原理》中“系统稳定性判据”相关知识点在近三年涉及7次,需重点标注并关联Nyquist图与Bode图的分析方法。

策略二:错题归因与专项突破

建立电子错题本,按“概念模糊”“计算失误”“审题偏差”等标签分类统计。数据显示,60%的失分源于对题干隐含条件的误读,因此需专门训练“题干关键词提取”能力,例如限定词(如“至少”“不超过”)与动词指令(如“证明”“比较”)。

策略三:时间模拟与心态调节

使用历年真题进行全真限时训练,记录各题型耗时分布。建议采用“三段式答题法”:选择题25分钟、计算题50分钟、论述题45分钟,预留10分钟查漏补缺。通过渐进式冥想练习降低考试焦虑水平。

策略四:跨学科资源整合

关注青岛科技大学主办的学术期刊(如《青岛科技大学学报》)与教师研究课题,例如高分子材料领域的最新成果可能成为《材料成型技术》论述题的背景材料。善用MOOC平台(如中国大学MOOC)补充实验操作视频资源。

四、常见备考误区与科学规避方案

误区1:盲目追求题海战术

过量刷题易导致“虚假熟练度”,即仅记住答案选项而非解题逻辑。纠正方案:采用“3:1法则”,每完成3套真题后,用1天时间深度复盘解题思路,并撰写步骤摘要。

误区2:忽视命题动态演变

2021年起,《环境工程学》新增“碳中和技术创新”相关考点,但部分考生仍拘泥于传统污水处理题型。建议通过该校研究生招生网站跟踪学科动态,订阅相关专业微信公众号(如“材料科学与工程”)获取前沿资讯。

误区3:过度依赖重点划记

高频考点≠唯一考点。统计显示,低频考点(五年内出现1-2次)在试卷中仍占据15%-20%分值。可采用“二八定律”分配精力:80%时间攻克高频考点,20%时间通过“概念串联法”覆盖低频知识点,例如将《有机化学》中的偶联反应与催化剂特性结合记忆。

五、以战略思维实现备考效能最大化

青岛科技大学的考核体系既强调学科基础,也注重创新思维与实践能力的融合。考生需以真题为镜,透视命题者的考核意图;以策略为纲,构建个性化的复习路径;更要以动态视角适应学科发展,将备考过程转化为学术素养的积累之旅。唯有将科学方法论与持之以恒的执行力相结合,方能在竞争激烈的选拔中脱颖而出,为未来的专业深造奠定坚实基础。