随着城市化进程的加速与生态环境问题的凸显,空间规划与生态设计的融合已成为环境艺术设计领域的重要议题。在人大环境艺术设计考研中,这一主题不仅考察学生对专业知识的掌握,更要求考生具备创新思维与实践能力。本文将从理论支撑、设计方法及创新路径三方面展开探讨,为备考者提供兼具深度与实用性的解析。

一、空间规划与生态设计的理论支撑

环境艺术设计的核心在于通过艺术与技术的结合,创造和谐的人居环境。空间规划关注功能布局与动线设计,而生态设计则强调可持续性与自然共生。两者的结合需以多学科理论为基础:

1. 系统性理论:环境设计需将空间视为整体系统,统筹建筑、景观、室内等要素。例如,德国学者提出的“整合设计”理念强调从宏观到微观的层级协调。

2. 生态适应性理论:包括低碳材料选择、自然通风设计等,如《环境艺术综合设计》课程中提到的“透水铺装”与“雨水收集”技术,均体现了生态优先的设计原则。

3. 人本主义理论:设计需以用户需求为核心,通过调研分析用户行为模式,优化空间功能。例如,商业空间中合理的动线设计可提升消费体验,而医疗空间则需通过柔和的色彩降低焦虑感。

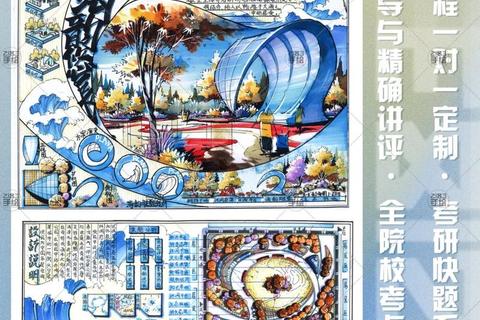

理论的应用需结合具体场景。例如,在2022年浙江工业大学环艺考研真题中,1.6公顷的大型场地设计需同时考虑景观分区、交通流线与生态修复,体现了多学科交叉的命题趋势。

二、空间规划与生态设计的实践方法

1. 调研与分析:设计逻辑的起点

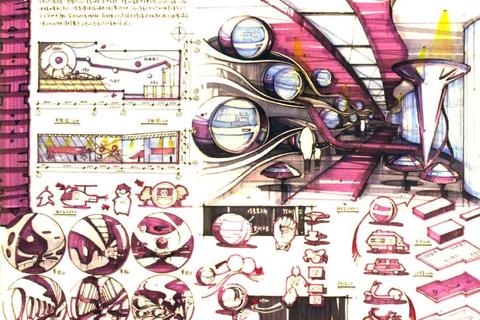

充分的场地调研是设计的基础。需收集地形、气候、文化等数据,并运用GIS等工具进行空间分析。例如,北京理工大学2022年考研手绘题目要求设计“数码产品展位”,考生需通过用户画像分析,明确展示功能与互动需求。

2. 功能分区与动线设计:提升空间效率

功能分区需遵循“动静分离”原则,如公共广场设计中划分集会区、休息区与景观区。动线设计则需避免交叉干扰,如室内楼梯踏步的标准参数(宽300mm,高150mm)既能保证安全,又能优化空间节奏。

3. 生态技术的创新应用

三、创新路径:从概念到落地的突破

1. 智能化与数字化设计

虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术可辅助方案推敲。例如,北京理工大学考研复试要求考生通过手绘工具快速呈现设计方案,而参数化设计软件(如Rhino+Grasshopper)则能提升复杂形态的生成效率。

2. 参与式设计与社会协作

设计过程需融入用户反馈。例如,浙江工业大学考研真题要求考生对“通”“线性”等抽象主题进行解读,考生可通过社区调研提炼设计概念,增强方案的在地性。

3. 文化赋能与情感表达

挖掘地域文化符号并将其转化为设计语言。例如,柏林犹太人博物馆通过解构手法表达历史创伤,北京四合院的现代演绎则体现传统与现代的对话。

4. 模块化与弹性设计

应对未来不确定性,设计需预留可变空间。例如,商业空间可通过可移动隔断适应不同业态需求,而景观设计中的“海绵城市”理念则强调系统的动态平衡。

四、对备考者的建议

1. 真题解析与案例积累:研究近年人大及同类院校真题(如清华美院、中央美院),总结高频考点。例如,2022年北京理工大学考题“创客空间设计”要求考生兼顾功能分区与创新表达。

2. 跨学科知识整合:拓展建筑学、生态学、社会学等学科知识,提升方案深度。推荐阅读《环艺考研快题解析》中的场地分析与主题构思章节。

3. 手绘与软件协同训练:强化快速表现能力,同时掌握SU、Lumion等软件,适应数字化设计趋势。

4. 模拟实战与复盘优化:通过限时快题练习培养应试节奏,并邀请导师或同学点评,针对性改进设计逻辑与表现技法。

空间规划与生态设计的融合不仅是技术层面的创新,更是对人与自然关系的重新思考。在环境艺术设计领域,考生需立足理论、聚焦实践、突破边界,以系统性思维回应时代需求。未来,随着智能科技与可持续理念的深化,环境艺术设计将更注重功能、美学与生态的三维平衡,而这正是每一位环艺学子需要探索的方向。