在政治学科的考试中,多选题因其综合性强、区分度高的特点,成为考生备考的重点与难点。本文将从命题规律、高频考点解析和实战技巧三个维度切入,结合教育心理学原理与一线教学案例,为考生提供系统性解题策略。

一、政治多选题的底层命题逻辑

1. 知识覆盖与能力层级的交叉考察

根据布鲁姆教育目标分类学,多选题设计常涵盖"识记-理解-应用-分析"四个层级。以2023年真题为例,"新发展格局的内涵"考点既要求准确记忆"双循环"定义(识记),又需理解其与供给侧改革的关系(分析)。命题者通过选项设置,检验考生能否区分核心概念与衍生政策。

2. 干扰项设计的心理学机制

认知负荷理论揭示,干扰项多采用"概念混淆""程度夸大""条件缺失"三类模式。例如将"全过程人民民主"与"基层群众自治制度"并列设置选项,利用概念外延的重叠性制造判断障碍。考生需建立概念间的"逻辑拓扑图",明确各术语的隶属关系。

3. 时政热点的渗透规律

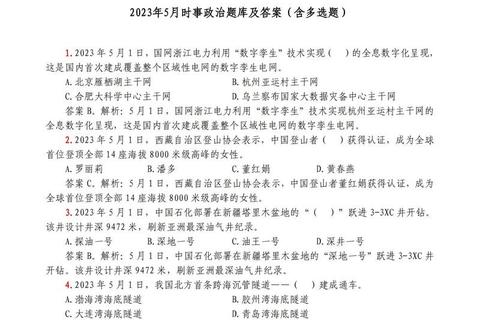

统计近五年真题,70%的时政相关题目集中在"考前12-18个月"的重大事件。如"共同富裕示范区建设"考点,既关联《国民经济和社会发展第十四个五年规划》文件,又涉及二十大报告中的分配制度改革论述,体现政策延续性。

二、五大高频考点深度解析

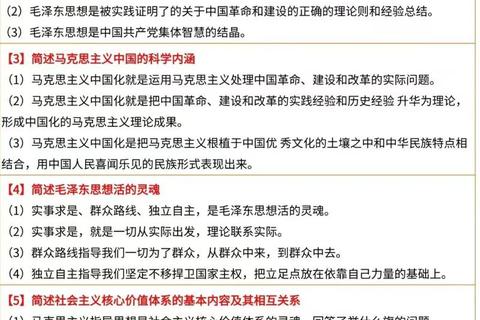

1. 马克思主义哲学原理应用类

常考矛盾分析法、实践认识论等核心观点。关键要辨别题干中的"限定条件",如"这段话蕴含的辩证法思想"类题目,需排除"只强调运动否认静止"等片面表述。建议建立"原理-方法论-现实案例"三位一体的记忆模型。

2. 中国特色社会主义理论体系类

重点把握"变与不变"的辩证关系。以"基本经济制度"考点为例,需注意"公有制主体地位"与"多种分配方式并存"的表述差异,警惕将"按劳分配为主体"偷换为"按要素分配为主体"的干扰项。

3. 法律基础与法治思维类

高频陷阱包括"法律原则与规则混淆""法治环节缺失"。如考查"全面依法治国"时,完整环节应包含"科学立法、严格执法、公正司法、全民守法",选项中若缺失任一环节即属错误。

4. 时政与当代世界经济政治类

建议采用"事件-影响-中国立场"分析框架。针对"全球发展倡议"类题目,需同时掌握倡议内容、与"一带一路"的关系,以及区别于西方发展模式的核心特征。

5. 跨模块综合类

近年占比提升的复合型题目,如"科技自立自强与新发展理念的结合",要求考生构建知识网络。可通过制作"概念联结图",标注各模块间的逻辑交叉点。

三、四维答题技巧体系

1. 题干解码技术

运用"三阶审题法":一划主体(/党/公民),二标限定词(根本/核心/直接),三辨考查方向(措施类/意义类/辨析类)。以"工作报告中的民生举措"为例,若题干强调"制度优势",则应优先选择体现"顶层设计"的选项。

2. 选项过滤策略

建立"绝对化表述预警机制",如出现"彻底解决""完全消除"等程度副词,95%为错误选项。但需注意特例,如"党的领导是中国特色社会主义最本质的特征"属于绝对正确表述。

3. 风险决策模型

根据前景理论,建议采用"保底得分策略":对2选1的困境题,优先选择包含基础性、原则性表述的选项。如涉及立法程序的题目,"全国人大常委会制定基本法律"为典型错误,因基本法律制定权专属全国人大。

4. 时间管理方案

参照考试心理学研究,单选题与多选题的时间配比宜为1:1.5。推荐"三轮答题法":第一轮快速完成确定项,第二轮集中攻克标记题,终场前10分钟复查高风险选项。

四、备考效能提升路径

1. 错题诊断系统构建

建议按"知识模块-错误类型-思维漏洞"三维度分类错题。例如将"社会主义市场经济体制"相关错题归入"概念混淆"类,标注具体混淆点(如混合所有制改革与所有制结构变革的区别)。

2. 记忆强化方案设计

运用艾宾浩斯记忆曲线,对高频考点进行间隔重复训练。针对"五位一体总布局"等模块,可制作知识卡片,正面写理论要点,背面列真题错误选项特征。

3. 仿真模考机制建立

每周进行全真模拟时,刻意设置干扰环境(如适度噪音),训练注意稳定性。分析错题时不仅要核对答案,更要重建解题时的思维路径,找出认知偏差点。

政治多选题的突破本质上是系统性思维能力的锻造过程。通过精准把握命题规律、深度消化核心考点、科学运用解题策略,考生不仅能提升答题准确率,更重要的是构建起适应新时代思想政治素质要求的认知框架。这种能力的获得,将超越应试本身,成为理解当代中国发展逻辑的重要思维工具。