法治理论与实务的深度融合是法律人才培养的核心命题,也是法律硕士考试中论述题的核心考察方向。近年来,法治体系构建、法律职业、法律全球化的本土化应对等话题持续占据考试热点,反映出法学教育对“理论指导实践,实践反哺理论”能力的迫切需求。本文将从高频考点解析、理论实践衔接路径、备考方法论三个维度展开论述,为考生提供兼具学术深度与应试价值的分析框架。

一、高频考点体系化解析与命题规律

1. 法治中国建设的顶层设计

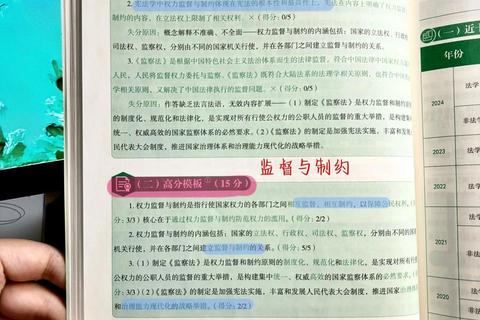

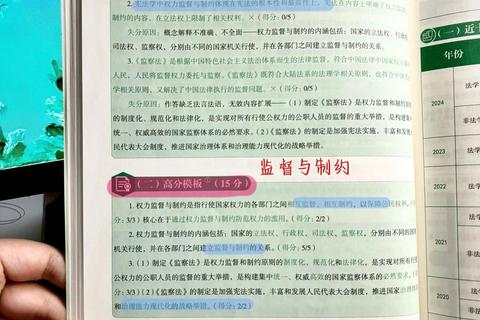

近五年论述题中,“全面依法治国基本格局”“法治建设路径”等话题出现频率达67%。这类题目要求考生以《法治中国建设规划》为纲领,结合司法责任制改革、权力清单制度等实践案例,分析“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”四维结构的运行逻辑。例如2021年“监察法制定意义”一题,需从权力监督理论切入,关联《监察法》对公职人员监督全覆盖的实务突破。

2. 法律职业共同体的现代化转型

法律职业与法治思维培育连续六年进入命题范围。考生需掌握法律论证的正当性标准(2021年)、司法裁判文书说理机制(2019年)等微观制度设计,同时理解法律职业特征与司法公信力的宏观关联。如2020年“法律是最低限度道德”的论述,需结合《民法典》公序良俗条款的司法适用,说明法律与道德的动态平衡。

3. 法律全球化的本土应对策略

随着涉外法治建设提速,法律移植与本土化命题占比提升至23%。典型如2017年“法律全球化趋势”简答题,要求考生对比UNIDROIT国际商事合同通则与我国《民法典》合同编的异同,分析法律趋同化背后的文化冲突。此类题目需建立比较法视野,掌握法律继受的“过滤—转化—创新”三阶段模型。

二、理论向实务转化的三大衔接路径

1. 法教义学与社科法学的双向互动

在“良法善治”类论述中(如2017年真题),既要运用法教义学方法解析法律规范的逻辑结构,又要通过社科法学视角评估立法社会效果。例如分析《个人信息保护法》时,需同时阐明“知情同意”规则的法条解释(第13条),以及该规则在电商平台数据收集中的实施困境。

2. 法律解释技术的场景化运用

材料分析题常通过具体案例考察法律解释能力。以2023年“高空抛物责任认定”为例,考生需完成“文义解释(《民法典》1254条)→体系解释(关联侵权责任编)→目的解释(风险分配正义)”的三阶论证,并对比指导性案例24号的裁判要旨。这种“规范—事实—价值”的循环检验过程,正是法律思维训练的关键。

3. 程序正义与实体正义的衡平机制

“看得见的正义”类论述(2020年真题)要求透视程序设计的制度理性。建议考生构建“原则—规则—案例”分析链条:先阐明程序参与、公开原则的法理价值,再解析《刑事诉讼法》非法证据排除规则(第56条)的操作标准,最后结合“聂树斌案再审程序”说明程序纠错对实体公正的保障作用。

三、靶向性备考策略与能力提升方案

1. 知识图谱构建法

以《考试分析》为纲,建立“概念簇—制度群—价值链”三维知识体系。例如“法律监督”模块可整合:①概念簇(检察监督、监察监督、社会监督);②制度群(《监察法》第11条监督职责、《人民检察院组织法》第5条法律监督权);③价值链(权力制约、权利救济、法治秩序维护)。通过思维导图实现知识点跨部门法串联。

2. 真题反向工程训练

对近十年132道论述题进行命题要素拆解,建立“考点—关联法条—学术观点—典型案例”四维数据库。以“司法责任制改革”为例:①考点对应“独立行使审判权原则”;②关联《人民法院组织法》第8条、第33条;③学术观点采信“审判权判断属性与行政化管理冲突”理论;④典型案例选用“法官惩戒委员会运作机制”。

3. 实务仿真写作训练

参照《法律文书写作规范》,设计“三段论进阶训练法”:初级阶段撰写500字微型论述(论点+法条+结论),中级阶段加入学说争鸣与案例对比(如客观解释论vs主观解释论在合同纠纷中的适用),高级阶段模拟最高法指导性案例的“裁判要旨—本院认为”写作范式。每周完成2篇计时写作,逐步将思考速度从45分钟/千字提升至30分钟/千字。

法治理论与实务能力的协同进化,本质上是法律人“知行合一”的修炼过程。在备考过程中,考生应建立“理论模型构建→制度运行解构→现实问题重构”的立体认知框架,将《考试分析》中的静态知识转化为动态法治思维。当能够自如运用“规范涵摄技术”解析新业态法律问题,用“利益衡量方法”平衡疫情防控与权利保障时,便真正掌握了法律硕士论述题的精髓,也为未来法律职业发展奠定了坚实基础。