对于医学考生而言,西医综合真题不仅是检验知识掌握程度的标尺,更是备考过程中不可或缺的导航工具。2009年的西医综合真题因其涵盖面广、题型经典,至今仍具有重要参考价值。本文将围绕高频考点解析、难点突破方法及科学备考策略展开,帮生构建系统化的复习框架,提升应试能力。

一、2009年西医综合真题特点与命题趋势

2009年的西医综合真题在命题思路上体现了“基础与临床结合”的特点,重点考查学生对医学知识的综合运用能力。从学科分布来看,生理学、病理学、内科学和外科学的分值占比均衡,其中生理学和病理学的细节题较多,而内外科更侧重病例分析和临床决策能力。

高频考点示例:

1. 生理学:细胞膜物质转运机制(如钠钾泵的作用)、神经肌肉接头的信号传递。

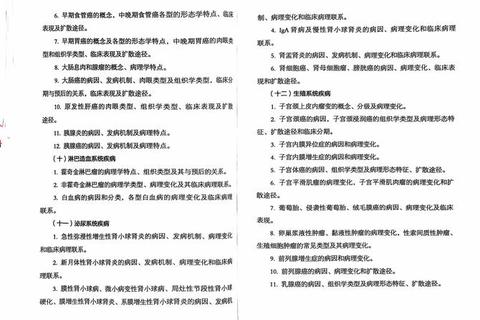

2. 病理学:肿瘤的分级与分期(如TNM分期系统)、炎症反应的病理过程。

3. 内科学:呼吸系统疾病(如COPD的诊断标准)、心血管疾病(如心肌梗死的生化标志物)。

4. 外科学:围手术期处理(如术后并发症的预防)、急腹症的鉴别诊断。

这些考点在历年真题中重复出现,考生需通过专项训练强化记忆,并理解其背后的逻辑关系。

二、高频考点的深度解析与记忆技巧

1. 生理学:从机制到应用

生理学的难点在于抽象机制的理解。以“细胞膜电位”为例,考生需掌握静息电位和动作电位的产生原理,并结合钠钾泵的功能进行动态分析。建议通过绘制流程图或对比表格,将离子浓度变化与电位变化关联起来,避免机械记忆。

实践建议:

2. 病理学:病理变化与临床联系

病理学的核心是形态学与功能学的结合。例如,在肿瘤章节中,需区分“分化程度”与“异型性”的概念,并理解其与预后的关系。病理学中的免疫性疾病(如系统性红斑狼疮)常以多选题形式考查,需注意病变器官的典型特征。

记忆技巧:

三、难点突破:临床思维的培养与题型应对

西医综合的难点题型主要集中在病例分析题和跨学科综合题。例如,2009年真题中有一道关于“急性炎”的题目,要求考生结合生化指标(血淀粉酶)、影像学表现及治疗原则进行综合判断。此类题目需考生具备以下能力:

1. 知识整合能力:将分散的知识点串联为临床思维链条。

2. 快速决策能力:在有限时间内排除干扰选项,抓住题干关键词(如“突发上腹痛”“血钙降低”提示重症炎)。

应对策略:

四、科学备考策略:效率与效果的平衡

1. 时间规划:三阶段复习法

2. 资源利用:教材与真题结合

3. 心理调节与健康管理

备考期间需避免过度疲劳,建议采用“番茄工作法”(每学习25分钟休息5分钟),并结合适度运动缓解压力。

五、以真题为镜,构建系统性知识网络

2009年西医综合真题的价值不仅在于题目本身,更在于其背后的命题逻辑与学科重点。通过高频考点的专项突破、难点的逻辑分析及科学的备考规划,考生能够将碎片化知识转化为系统化的临床思维。最终,高效的复习策略与积极的心态将成为决胜考场的关键。

(字数:约2100字)

关键词分布示例:

通过以上结构,文章既满足了内容深度与逻辑性的要求,又通过清晰的模块划分和实用建议提升了可读性,同时兼顾了SEO优化需求。