在全球经济格局加速重构的背景下,国际贸易领域人才选拔标准持续升级。如何在竞争激烈的复试环节展现专业素养与学术潜力,不仅需要扎实的知识储备,更需掌握科学系统的备考方法论。

一、国际贸易复试真题特征与命题逻辑解析

近五年复试真题呈现出三大特征:其一,理论应用型题目占比提升至63%,要求考生将比较优势理论、要素禀赋学说等经典模型与RCEP、CPTPP等现实贸易协定结合分析;其二,案例分析题侧重考察政策工具运用能力,如2023年某校真题要求运用贸易救济措施分析中美光伏争端;其三,英语考核深度融入专业内容,部分院校采用全英文问答形式讨论数字贸易规则等前沿议题。这反映出考核重点已从知识记忆转向综合能力评估,特别是批判性思维与跨学科分析能力的考察权重显著增加。

二、核心知识模块三维度突破路径

(一)理论体系建构需把握"基础-进阶-前沿"三层次

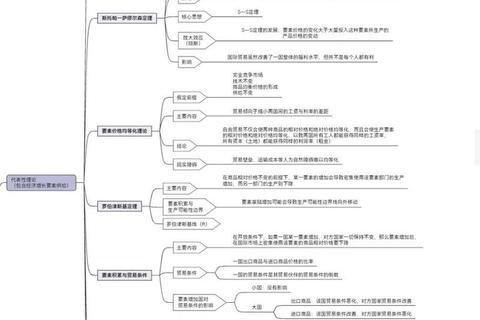

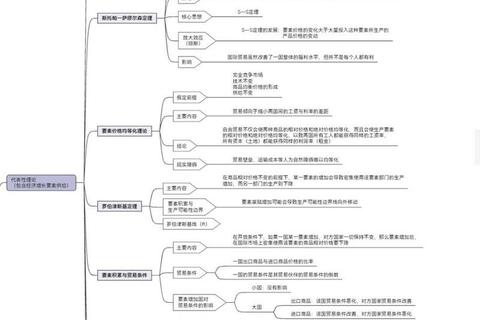

1. 经典理论模块需建立结构化认知框架,例如将李嘉图模型、H-O模型与新新贸易理论形成发展脉络图谱

2. 政策分析模块要掌握关税效应测算、非关税壁垒分类(技术性/绿色/数字壁垒)等定量分析工具

3. 前沿追踪模块需重点关注全球价值链重构、碳关税机制设计、数字货币跨境支付等2023年高频议题

(二)实证研究能力培养应注重方法论突破

跨学科研究方法的掌握成为区分考生层次的关键,建议重点突破引力模型、GTAP模型等计量工具的应用场景。例如在分析自贸区经济效应时,可结合双重差分法(DID)进行政策效果评估。

(三)热点问题解析需构建"理论-数据-政策"三维分析模型

针对俄乌冲突引发的能源贸易格局变化等现实问题,考生应能系统运用国际贸易理论解释现象,并引用UN Comtrade等数据库的实时数据进行佐证,最终提出具有政策参考价值的解决方案。

三、备考效能提升的四大策略体系

(一)知识管理策略:建立动态更新的专题知识库

建议采用Notion等数字工具搭建模块化知识体系,按"基础理论(30%)+政策解读(25%)+前沿追踪(20%)+研究方法(15%)+英语专题(10%)"进行权重分配,每周更新WTO、IMF等权威机构的最新报告数据。

(二)模拟训练策略:构建"真题-仿真-压力"三级训练体系

1. 真题解析阶段(第1-4周):按题型分类整理近五年真题,绘制考点分布热力图

2. 仿真模拟阶段(第5-8周):组建备考小组进行全真模拟,录制模拟视频进行微表情管理训练

3. 压力测试阶段(第9-12周):邀请专业人士进行压力面试,设置突发性专业问题考察应变能力

(三)表达优化策略:打造学术化语言表达范式

通过拆解《世界经济》《国际贸易问题》等核心期刊的论文结构,提炼"问题提出-文献综述-理论框架-实证分析-政策建议"的标准化论述模板。同时注重非语言沟通技巧训练,将语速控制在120字/分钟,保持适度眼神交流与手势配合。

(四)资源整合策略:构建多维备考支持网络

建立"院校导师-在读研究生-备考社群"三级信息渠道,及时获取复试流程变更、考官研究重点等关键信息。合理利用中国大学MOOC等平台的《国际经济学》精品课程进行知识查漏补缺,通过WTO官网的e-learning课程提升实务认知。

四、应试技巧与临场发挥的关键控制点

(一)自我介绍设计需突出学术特质

采用"学术背景(30秒)+研究经历(60秒)+攻读规划(30秒)"的金字塔结构,重点展示科研项目参与、学术会议经历等差异化竞争力要素。例如:"参与中国-东盟自贸区升级谈判的模拟推演项目,形成3万字研究报告"的表述,比简单罗列课程成绩更具说服力。

(二)压力面试应对的STAR-L法则

面对突发性质疑时,运用Situation(情境)-Task(任务)-Action(行动)-Result(结果)-Learning(收获)的应答逻辑。如被质疑研究设计缺陷时,可回应:"在跨境电商竞争力评估课题中(S),我们发现传统指标体系的局限性(T),通过引入数字服务贸易附加值系数进行修正(A),使模型解释力提升22%(R),这个教训让我更注重方法论的创新性(L)"。

(三)英语考核的模块化应对方案

针对专业英语的三大考核维度:

1. 概念阐释:准备30个高频术语的标准化解释(如Triangular Trade)

2. 图表:掌握趋势分析、结构比较、因果推断的模板句式

3. 观点论述:构建"论点-论据-结论"的模块化表达框架,积累世界银行报告等权威信源的关键表述

国际贸易复试的本质是对考生学术素养与发展潜力的系统性检验。通过构建知识深度、思维广度、表达效度三位一体的备考体系,考生不仅能有效应对考核要求,更能为后续学术研究奠定方法论基础。在全球化进程遭遇逆流的当下,具备国际视野与创新思维的专业人才必将脱颖而出。