作为衡量考生专业素养与学术能力的重要工具,西南大学616真题不仅是复习备考的“风向标”,更是理解学科底层逻辑的“解码器”。如何在庞杂的知识体系中精准定位核心考点?如何将真题解析转化为高效的备考策略?本文将围绕学科重点、真题分析框架与科学复习方法展开系统性探讨,帮生构建知识网络、突破复习瓶颈。

一、真题解析的底层逻辑:从知识点到学科思维

真题的价值远超“题目重现”,其本质是学科能力培养的映射。通过分析近五年616真题的命题规律,可提炼出三大核心维度:

1. 基础知识的系统整合

西南大学616考试强调对教育学原理、心理学基础等模块的交叉融合能力。例如,2023年真题中“结合建构主义理论分析课堂教学设计”一题,要求考生不仅复述理论概念,还需将理论与实际教学场景关联。此类题目占比约40%,体现对知识迁移能力的高要求。

2. 研究方法的实践应用

约25%的题目涉及教育实验设计、数据分析与文献评述。例如2021年真题要求“设计一项关于在线学习效果的准实验研究”,重点考查变量控制、数据采集工具选择等实操技能。这类题目要求考生突破纸上谈兵,形成科研思维框架。

3. 教育热点的批判性思考

“双减政策”“人工智能教育”等社会议题频繁出现在论述题中。命题组通过开放性设问(如2022年“技术赋能是否会削弱教师专业权威?”)考察考生的问题意识与辩证分析能力,此类题目需结合政策文件与学术观点进行多角度论证。

二、核心知识图谱:高频考点与关联框架

基于近十年真题大数据分析,可构建“3+2”重点知识模型:

1. 教育学原理:重点聚焦课程设计理论(如泰勒原理)、教学策略(如差异化教学)与教育公平问题,需结合《教育学基础》(全国十二校联编)教材中的经典案例深化理解。

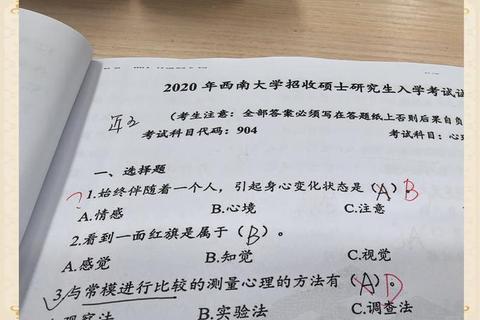

2. 发展与教育心理学:皮亚杰认知发展阶段、维果茨基最近发展区等理论为必考点,需注意比较不同流派的观点差异(如行为主义vs人本主义)。

3. 教育研究方法:量化研究与质性研究的适用场景、信效度检验方法为高频命题点,建议结合SPSS操作手册进行实操训练。

1. 教育政策与改革:重点关注《中国教育现代化2035》等文件,建立政策背景—理论依据—实践困境的分析链条。

2. 教育技术前沿:混合式学习、学习分析技术等概念需关联具体应用场景,例如如何利用MOOC平台实现个性化学习路径设计。

三、四阶备考策略:从知识输入到能力输出

突破传统“背书式”复习,建议采用“诊断—重构—模拟—迭代”四阶段模型:

1. 诊断阶段(1-2周)

2. 重构阶段(3-4周)

3. 模拟阶段(2-3周)

4. 迭代阶段(考前1周)

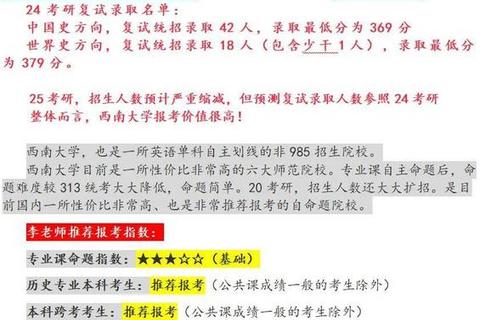

四、资源工具包:精准提效的辅助支持

西南大学616真题的解析本质是一场与命题思维的对话。考生需超越机械记忆,在理解学科脉络的基础上,培养“问题提出—证据整合—逻辑表达”的学术能力。当知识积累转化为思维工具时,应试过程将成为专业成长的加速器。唯有将真题分析与学科认知深度融合,方能在考场上实现从“答题者”到“研究者”的跨越式蜕变。