生理学作为医学领域的核心基础学科,在博士研究生入学考试中占据重要地位。其命题既强调对基础理论的深刻理解,又注重与临床实践的融会贯通。本文将从核心考点分布、高频命题规律、备考策略三个维度展开系统性分析,为考生提供兼具科学性与实操性的复习指引。

一、生理学考博核心考点解析

生理学知识体系庞大,但考博命题呈现显著的聚焦性特征。根据近五年全国重点医学院校真题分析(如上海交通大学医学院、首都医科大学等),以下六大模块构成高频核心考点:

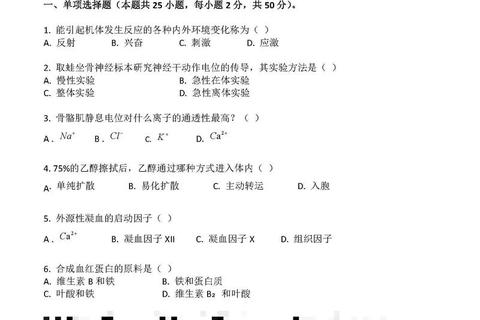

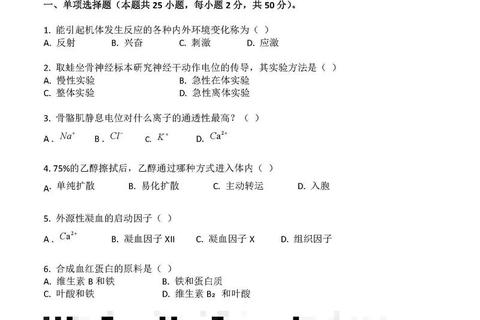

1. 神经生理学:突触传递机制(如突触前抑制、后易化)、脑干对肌张力的调节、自主神经系统对内脏功能的调控为三大命题重点。例如,华中科技大学曾要求论述脑干网状结构对骨骼肌肌紧张的调节作用及实验验证方法。

2. 心血管生理:心泵血过程(包括压力-容积变化曲线)、血压调节机制(肾素-血管紧张素系统)、微循环血流动力学为必考内容。如首医考博真题多次出现"中等量失血时心血管代偿机制"的论述题。

3. 肾脏生理:肾小球滤过率(GFR)的影响因素(如有效滤过压、滤过系数)、肾小管物质转运机制(如Na+-K+-2Cl-共转运体)常结合临床病例分析命题。

4. 消化与代谢:胃液成分的生理作用(如盐酸激活胃蛋白酶原)、胆汁酸肠肝循环的病理意义近年成为热点,需特别注意与肝胆疾病关联分析。

5. 内分泌调控:激素作用机制(如第二信使系统)、下丘脑-垂体-靶腺轴调节失衡的生理效应(如甲状腺功能异常)常与分子生物学技术结合考察。

6. 特殊感官生理:视觉通路中的光信号转导(视杆细胞cGMP通路)、听觉的基底膜频率分析理论在南京大学等院校命题中占比显著提升。

二、命题趋势与能力要求演变

近年考博真题呈现三大转型特征:

1. 临床情境渗透:约35%的试题采用病例分析形式,如要求根据血氧饱和度变化推导呼吸代偿机制,或通过心电图ST段偏移分析心肌电生理异常。首都医科大学2023年真题中,胃癌转移机制与病理生理过程的关联性分析题即体现此趋势。

2. 跨系统整合:命题突破传统章节界限,如"肝硬化患者水肿形成机制"需综合门脉高压、醛固酮分泌异常、血浆胶体渗透压下降等多系统知识。华中科技大学曾出现"糖尿病多尿症与渗透性利尿的分子关联"的复合型论述题。

3. 实验设计考察:约20%院校增加实验方案设计题型,如要求设计实验验证Ca²⁺在神经递质释放中的作用,或通过离体灌流技术分析心肌自律性。

三、高效备考策略体系构建

基于命题规律,建议采用"三阶段四维度"复习法:

1. 基础强化阶段(1-3月)

2. 能力提升阶段(4-6月)

3. 冲刺模拟阶段(7-考前)

四、应试技巧与资源利用

1. 题型应答策略

2. 学术资源整合

考博生理学复习既是知识积累的过程,更是临床科研思维的锻造之旅。考生需建立"基础-临床-科研"三位一体的学习框架,通过系统性真题解析把握命题规律,运用结构化复习方法突破能力瓶颈。随着医学教育改革的深化,唯有将理论记忆转化为解决复杂生理学问题的创新能力,方能在激烈竞争中脱颖而出。