舞蹈考研作为艺术类研究生选拔的重要途径,既要求考生具备扎实的舞蹈理论与历史知识,又需掌握灵活的应用与表达能力。近年来,随着报考人数增加和考试形式的多样化,精准把握高频考点与科学备考策略成为考生成功的关键。以下从真题解析、高频考点归纳及备考方法三个维度展开分析,为考生提供系统化的复习指引。

一、历年高频考点解析

1. 中国舞蹈史的核心脉络

中国舞蹈史始终是考试重点,高频考点集中在以下阶段:

周代礼乐制度:六大舞(《云门》《大咸》等)与六小舞的仪式功能及文化内涵,常以名词解释或简答题形式出现。

唐代乐舞巅峰:软舞(如《绿腰》)与健舞(如《剑器》)的风格对比,以及《霓裳羽衣舞》的艺术特征,多结合具体作品分析。

宋元明清戏曲舞蹈:戏曲与舞蹈的融合机制、明清戏曲舞蹈的美学原则(如“以情为美”),需理解其对现代舞蹈创作的影响。

2. 西方舞蹈史的分期与代表作

西方舞蹈史以“分期+代表作”为命题逻辑,考生需重点掌握:

芭蕾五大时期:早期芭蕾(《关不住的女儿》)、浪漫芭蕾(《吉赛尔》)、古典芭蕾(《天鹅湖》)、现代芭蕾(《火鸟》)及当代芭蕾(男版《天鹅湖》),需对比各时期的风格特征及代表人物。

现代舞的发展脉络:美国现代舞的自由舞、古典现代舞(玛莎·格莱姆)、后现代舞(崔氏·布朗)等阶段,德国表现主义(拉班)与舞蹈剧场(皮娜·鲍什)的理论与实践差异常为论述题重点。

3. 舞蹈理论与作品分析

艺术概论核心概念:如舞蹈语言、形象、意境的三层结构,劳动综合论对舞蹈起源的解释,近年常以简答题形式考查。

经典作品评析:如《丝路花雨》的敦煌元素、《中国妈妈》的情感表达,需结合题材、结构及文化背景进行多维分析。

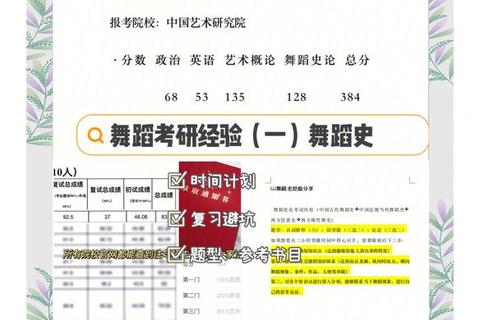

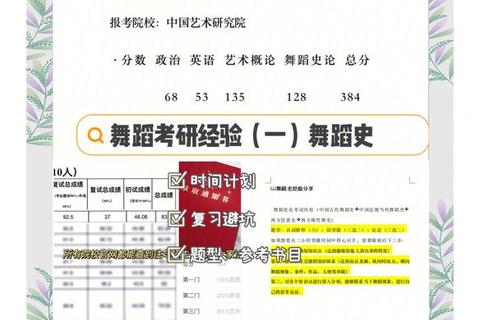

二、备考策略精要

1. 分阶段复习规划

基础阶段(3-6月):通读《中国舞蹈史》《西方芭蕾史纲》等教材,建立知识框架,标注高频考点。例如,整理唐代乐舞的“三部伎”分类,或芭蕾各时期的代表作品时间轴。

强化阶段(7-9月):针对名词解释与简答题,提炼关键词并编制记忆口诀。如“周礼六舞分文武,唐代健软各千秋”,通过思维导图整合跨时期知识点。

冲刺阶段(10-12月):聚焦真题模拟与热点分析。例如,结合“舞蹈美育的当代意义”等论述题,关联政策文件(如《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》)进行观点延伸。

2. 答题技巧与深度训练

名词解释:采用“定义+特征+代表案例”结构。如“坐部伎”需点明唐代宫廷乐舞分类、表演形式及与立部伎的差异。

论述题:遵循“论点+论据+升华”逻辑。以“唐代乐舞艺术成就”为例,可从制度(教坊)、作品(《霓裳羽衣舞》)、国际影响(丝路交流)三方面展开,引用《新唐书·礼乐志》增强说服力。

作品分析:运用“题材—主题—结构—创新性”四步法。例如,解析《丝路花雨》时,需突出其敦煌壁画复原手法与跨文化叙事,对比传统舞剧的突破。

3. 跨学科资源整合

艺术学理论迁移:将贡布里希《艺术的故事》中的风格分析法应用于舞蹈史研究,如分析浪漫芭蕾的“轻盈飘逸”与当时社会思潮的联系。

数字化工具辅助:利用Anki记忆卡强化零散知识点,使用MarginNote3整合教材与论文笔记,提升复习效率。

4. 心理调适与应试准备

模考与反馈:每月进行一次全真模拟,通过带队教师批改发现答题逻辑漏洞。例如,针对“图腾舞蹈”简答题,易混淆原始功能与后世象征意义,需通过错题本专项突破。

面试专项训练:准备1-2分钟自我介绍,突出学术潜力(如参与舞蹈田野调查);作品展示需避免技术堆砌,强调情感传达与创新性。

三、趋势预测与拓展建议

近年考题呈现两大趋势:其一,从单一史实记忆转向跨文化比较,如“中西现代舞的哲学基础差异”;其二,关注舞蹈与科技、社会议题的结合,如“数字技术对舞蹈创作的影响”。建议考生:

1. 拓展学术视野:阅读《舞蹈人类学导论》等跨学科著作,理解舞蹈作为文化符号的深层意义。

2. 追踪行业动态:关注“中国舞蹈荷花奖”获奖作品,分析其叙事手法与美学创新。

舞蹈考研既是对专业知识的检验,更是思维深度与学术潜力的考察。通过系统梳理高频考点、科学规划复习阶段,并强化答题逻辑与跨学科整合能力,考生可显著提升竞争力。最终,唯有将理论积淀转化为个性化的学术表达,方能在激烈的选拔中脱颖而出。

参考文献:本文解析综合自知乎舞蹈考研专栏、高校真题解析及备考策略研究,核心观点引自舞蹈史论教材与历年考生实战经验。