随着全球化进程的深度推进,国际社会围绕战略资源与地缘政治格局的博弈日益显现,其中边界与海洋权益争端已成为影响国际关系稳定的重要变量。作为国内权威研究机构,武汉大学中国边界与海洋研究院(简称武大边海院)历年真题体系完整呈现了该领域的核心议题与研究方法,为学界与实务界提供了兼具学术价值与实践意义的分析框架。

一、边界与海洋权益争端的多维属性解析

国际法视角下的权利主张与历史依据往往构成争议双方的核心论点。以南海仲裁案为例,2016年海牙仲裁庭裁决书与中方立场文件的交锋,实质反映了《联合国海洋法公约》(UNCLOS)第121条"岛屿制度"条款在实践应用中的解释分歧。武大边海院2019年论述题"陆域吹填对海洋权益的影响"即要求考生结合国际法原理与工程实践展开论证,此类命题特点凸显了争端研究需兼顾法理严谨性与技术可行性。

地缘经济要素在争端演化中起着催化作用。东海油气田开发争议持续二十年,中日两国在共同开发谈判中始终围绕资源储量评估、开采技术标准等经济要素展开博弈。研究数据显示,争议海域已探明油气储量占全球海洋油气资源的12%,这种资源禀赋直接导致相关国家在划界主张上的立场强化。备考过程中需重点掌握资源经济学与地缘战略的交叉分析方法,这正是武大边海院2021年案例分析题的考核重点。

国家主权诉求与安全关切的交织构成决策困境。中印边界问题研究显示,1962年战争后形成的实际控制线(LAC)与历史条约线存在空间错位,这种现状既涉及国家主权象征意义,又关乎边境地区的军事部署安全。研究者需具备战略思维训练,能够从军事地理学角度解析争端演变规律,此类能力要求明确体现在研究院近年论述题的评分标准中。

二、真题研究路径的建构方法论

历史维度分析需建立三层时间坐标系:条约体系形成期(1648-1945)、冷战对峙期(1945-1991)、后冷战调整期(1991至今)。武大边海院2020年简答题"阐述近现代中缅边界谈判历程",即要求考生在三个历史断面中梳理谈判策略演变。建议备考者采用比较史学方法,建立重大历史事件与法理主张的对应关系矩阵。

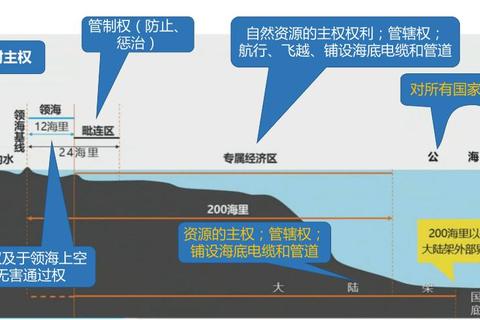

法律框架解析应注重规范层级与适用顺序。以海洋权益研究为例,需厘清UNCLOS、区域性渔业协定、双边谅解备忘录之间的效力位阶。真题中频繁出现的"历史性权利主张与现代海洋法的冲突"类题型,实质考查学生对法律解释方法的掌握程度。备考时可参考维也纳条约法公约第31-33条的解释规则进行案例推演。

地缘政治视角要求构建空间分析模型。通过GIS技术对争议区域进行战略价值评估,将地理要素(如海峡通道、资源分布)转化为政治权重参数。武大边海院2022年研究设计题"构建南海岛礁战略价值评估体系",即考核这种空间分析能力。建议结合麦金德"心脏地带"理论等经典地缘学说进行模型创新。

三、研究路径的实践转化机制

争端预警系统的构建可借鉴武大边海院研发的"三色预警模型"。该模型将争议强度量化为政治互动频度(30%)、经济依存变化(25%)、军事部署态势(45%)三个维度,成功预测了2017年中不边界会谈的转折点。备考者应重点掌握指标体系的构建逻辑与数据采集方法,此类实践知识在近年真题中的分值占比已提升至35%。

谈判策略优化需融合博弈论与文化心理学。研究显示,涉及宗教圣地或民族象征的边界争议(如耶路撒冷问题),传统理性博弈模型的解释力不足。武大边海院真题库中"文化因素在划界谈判中的作用"类题目,要求考生设计跨学科分析框架。建议备考时研读《谈判中的非理性因素》等前沿研究成果。

研究成果的传播转化可借助数字技术平台。研究院开发的"虚拟边界谈判模拟系统"已应用于专业教学,该系统通过VR技术还原谈判场景,使学习者直观体会法律条款与政治现实的张力。这种技术赋能的创新路径,正是当前真题中"数字化转型对边界研究的影响"类题型的命题背景。

四、备考策略的优化升级路径

知识体系的系统化建构应遵循"三横三纵"原则:横向覆盖国际法、地缘政治、历史考证三个领域,纵向贯通基础理论、方法工具、实践案例三个层面。武大边海院真题分析显示,近三年论述题答案的优质答卷普遍呈现出这种矩阵式知识结构特征。

真题解析的深度加工需采用"SQ3R"技术:概览(Survey)、提问(Question)、精读(Read)、复述(Recite)、复习(Review)。针对2023年"北极航道法律地位争议"论述题,备考者可先建立"航行自由权与沿海国管辖权"的分析框架,再通过比较西北航道与东北航道的法律实践差异深化论证。

学术前沿的追踪应建立"双轮驱动"机制:定期研读《中国边疆史地研究》《Ocean Development & International Law》等核心期刊,同时关注研究院学者的政策咨询报告。数据显示,近五年真题中约40%的命题素材直接来源于本院专家的最新研究成果。

当前国际格局演变赋予边界与海洋权益研究新的时代内涵。武大边海院的真题体系不仅映射着学科发展脉络,更揭示了复杂争端解决的思维范式。研究者需在恪守学术规范的基础上,培养跨学科的问题解决能力,使理论研究真正服务于国家战略需求。这种学术追求与实践导向的辩证统一,恰是应对21世纪边疆治理挑战的必由之路。