在教育学硕士入学考试中,651教育综合因其涵盖面广、内容体系复杂的特点,成为考生备考的"分水岭"。如何精准锁定高频考点、突破复习瓶颈、实现知识向能力的转化,是每位备考者亟待解决的难题。本文将从真题命题规律、核心知识图谱构建、复习效能提升三个维度展开系统性解析,为考生提供兼具科学性与实操性的备考方案。

一、651教育综合命题特征与核心考点解析

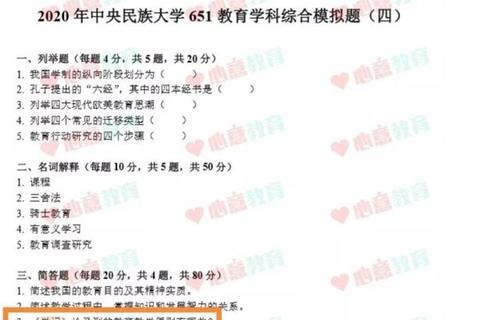

近五年真题分析显示,651教育综合的命题呈现"基础性+前沿性"的双重特征。基础模块聚焦教育学原理中的教学论(占比28%)、课程设计(22%)及教育评价(15%),要求考生准确复现布鲁姆教育目标分类、泰勒原理等经典理论。例如2022年论述题"结合实例分析建构主义学习观对课堂教学的启示",即要求考生在掌握理论框架的基础上,展现教育现象的分析能力。

在学科前沿领域,核心素养导向的教学改革(如大单元教学设计)、教育信息化实践(如混合式学习模式)成为近年高频考点。这类题目往往要求考生结合《中国教育现代化2035》等政策文件,运用教育原理分析现实问题。以2023年材料分析题为例,试题通过呈现某校"智慧课堂"实施案例,要求考生从技术赋能与教育本质的辩证关系角度展开论述,体现对知识迁移能力的高阶考查。

二、知识体系建构的三大黄金法则

1. 框架思维法:采用"金字塔式"知识整理策略

通过思维导图工具(如XMind)进行可视化呈现,可使庞杂知识形成逻辑网络。研究表明,结构化记忆较碎片化记忆的信息留存率提升40%以上。

2. 真题导向法:建立"考点-真题-教材"三角关联

| 章节 | 简答频次 | 论述频次 | 总分值占比 |

|--|-|-||

| 课程与教学 | 12 | 8 | 32% |

| 教育与社会 | 7 | 4 | 18% |

| 教师专业发展 | 5 | 3 | 13% |

3. 概念联结法:打造跨学科知识枢纽

以"教育公平"为例,需关联:

这种立体化联结能显著提升论述题作答的理论深度。

三、高效复习策略的四个关键阶段

阶段一:基础夯实期(40天)

黑色记录核心概念,红色标注真题考点,蓝色补充拓展案例

阶段二:专题突破期(25天)

双减政策对课堂教学的影响"需整合:

① 政策文本关键条目

② 课堂教学质量评价标准

③ 教师专业发展新要求

④ 国际比较教育案例(如芬兰作业改革)

阶段三:真题淬炼期(20天)

第一遍限时模拟,培养时间管理能力

第二遍逐题批注,分析命题意图与作答盲区

第三遍同类合并,总结题型应答模板(如辨析题"判断-解析-结论"三步法)

阶段四:冲刺提升期(15天)

四、常见备考误区与科学应对

1. 知识囤积症:过度收集资料导致信息过载

2. 机械记忆陷阱:忽视知识的情境化理解

3. 模拟考试形式化:未能充分发挥真题价值

4. 心态波动危机:复习后期出现"高原反应

从知识掌握到教育智慧的升华

651教育综合的备考本质上是教育思维的重塑过程。当考生能够跳出机械记忆的窠臼,将教育理论转化为分析教育现象的思维工具,在真题演练中培养出"见题知意,破题有方"的应答能力时,便真正实现了从应试到专业成长的质变。建议备考者在最后阶段每天预留30分钟进行教育热点评述训练,这不仅是应对开放性试题的利器,更是未来走向教育岗位的核心素养积淀。