在备考河南大学研究生考试中,“和声”相关题目既是理论难点,也是决定分数高低的关键。本文结合近年真题特点与考生实际需求,系统解析高频考点、答题策略及备考规划,助力考生精准突破瓶颈,提升应试能力。

一、和声真题高频考点解析

河南大学和声类题目主要围绕“基础理论辨析”“实际应用分析”“跨学科综合”三个维度展开,要求考生既掌握核心概念,又具备逻辑推理与创新解题能力。

1. 基础理论高频考点

(1)声学基本原理:包括声波传播特性、频率与音调关系、声压级计算等,常以名词解释或简答题形式出现。例如“声波衰减的影响因素”“音色与泛音结构的关系”等题目,需结合物理公式与实例分析作答。

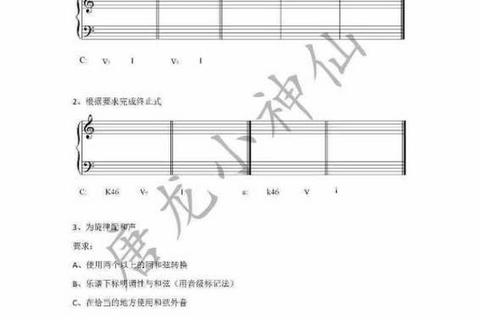

(2)和声功能体系:如主和弦、属和弦的功能性连接,终止式的类型与应用场景。近年真题中,常要求考生通过谱例判断和声进行是否符合功能逻辑。

(3)调式与转调分析:涉及民族调式与西洋调式的对比、转调手法(如共同和弦转调)的识别,需结合具体音乐片段进行技术解析。

2. 应用与综合类考点

(1)声学测量技术:如噪声控制方案设计、室内声学优化策略,需综合物理知识与工程思维作答。例如“某音乐厅回声问题解决方案”类题目,需从吸声材料选择、结构设计多角度论述。

(2)跨学科交叉题型:如结合教育学理论分析声乐教学中的和声训练方法,或从心理学角度解释听觉感知差异。此类题目要求考生灵活串联不同学科知识点。

二、答题技巧与得分要点

1. 分题型精准应对

2. 避免常见失分陷阱

表1:声学基础概念对比

| 概念 | 定义 | 影响因素 |

|||--|

| 音调 | 声音高低 | 振动频率 |

| 响度 | 声音强弱 | 振幅、传播距离 |

| 音色 | 声音品质 | 泛音结构与波形 |

三、高效备考策略

1. 分阶段复习规划

2. 资源整合与工具运用

3. 心理调适与应试技巧

四、

和声类题目的突破既需扎实的理论功底,也依赖科学的备考方法。考生应紧扣河南大学命题特点,通过“真题规律分析—答题模板构建—跨学科知识融合”三步走策略,实现从知识积累到能力输出的转化。正如一位高分考生所言:“把每道真题当作研究课题,深度解剖其考查意图,分数提升便是水到渠成。”