服装学科作为融合历史、艺术与技术的综合性领域,其理论体系的构建与实践应用能力始终是考核的核心。本文以近年典型真题为切入点,结合高频考点与考生常见误区,系统解析服装学概论的核心知识框架及备考策略。

一、服装史论:文化传承与设计思维的基石

服装史论是贯穿学科发展的主线,真题多围绕深衣制度、西方服装演化、明清服饰制度等主题展开。例如,江南大学2024年真题要求解析“秦汉深衣的内涵及历史意义”,需从形制特征(如曲裾直裾之分、交领右衽结构)、礼制象征(袖圆象征天道、背缝代表人道)及社会功能(等级秩序建构)三个维度作答。此类题目需考生建立“形制—文化—功能”的立体分析框架,避免仅停留于表象。

备考时需重点关注中西服饰制度对比,如明代赐服制度对朝鲜服饰的影响(通过赐服强化政治认同,推动朝鲜冕服体系改革),以及工业革命后西方服装结构的机械化转型(如19世纪克里诺林裙架的技术革新与社会阶层象征)。建议结合《中国服装史》《西洋服装史》绘制时间轴,标注各时期关键服饰形态及其技术、文化动因。

二、服装结构设计:从理论到实践的转化枢纽

结构设计是真题中理论与实践结合最紧密的部分,常以设计思维转化、结构创新案例分析等形式出现。例如,需解析侯赛因·卡拉扬的“可拆卸模块化结构”或马丁·马吉拉的“解构主义剪裁”,强调其如何通过省道转移、面料重组实现功能与美学的平衡。此类题目需考生掌握“造型—结构—工艺”的联动逻辑,避免孤立分析单一环节。

难点在于结构可行性验证。真题常要求考生指出设计图中的结构矛盾(如袖窿弧线与肩线角度的匹配误差),或提出改良方案(使用立体裁剪修正平面制版误差)。建议通过“手绘—制版—样衣制作”三阶段训练,强化空间想象与三维转化能力。清华大学2022年真题中“结合传统纹样完成现代服装结构设计”即考察该能力。

三、服装材料学:性能分析与应用创新的关键

材料学考点集中于纤维特性、性能指标及可持续创新三大板块。以粘胶纤维为例,需对比其吸湿性(公定回潮率13%优于涤纶0.4%)、湿强缺陷(比干强下降50%)及改性方向(竹纤维抗菌处理)。真题常结合具体场景设问,如“运动服面料选择需考虑哪些机械性能指标”(拉伸强度、耐磨度、透气率)。

近年考题显著增加生态材料相关内容,如“循环经济下的零废弃裁剪技术”或“生物基纤维在高级成衣中的应用”。备考需关注莱赛尔纤维、菌丝体皮革等新材料特性,并关联设计案例(如Stella McCartney的再生尼龙包袋)。建议建立“纤维类别—加工工艺—成品性能”数据库,辅以实物样本对比记忆。

四、高频难点突破策略

1. 理论联系实际的断层问题:35%的失分源于设计构思与结构可行性脱节。对策:采用“真题反向推导法”——选取历年设计类真题,先独立完成方案,再对照参考答案分析结构合理性差距,重点标注连接点(如省道位置与人体活动量的关系)。

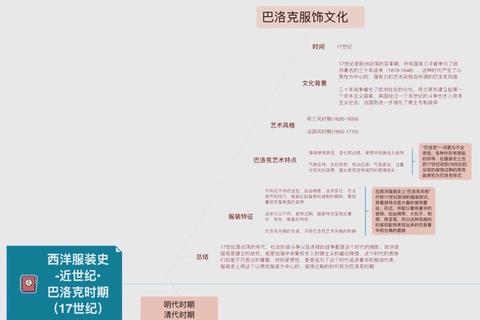

2. 跨时代风格辨析模糊:文艺复兴时期拉夫领与巴洛克时期蕾丝领的区分常混淆。建议制作“时代特征卡片”,记录关键元素(如16世纪西班牙法新盖尔裙撑的圆锥形VS 18世纪帕尼埃的横向扩展),结合《外国服装史》插图强化视觉记忆。

3. 材料性能参数记忆困难:利用“性能坐标轴”工具,将常见纤维的强度、弹性、耐热性等指标量化标注,对比记忆(如羊毛导热系数0.05W/m·K低于棉0.06,解释其保暖优势)。

五、备考规划与资源整合

1. 阶段化知识内化(以6个月备考周期为例):

2. 差异化院校侧重:

服装学概论的考核本质是对“历史脉络—技术原理—创新应用”三位一体能力的检验。考生需建立“问题意识”(如深衣的礼制功能如何影响现代汉服设计)、“技术思维”(材料性能参数与设计选择的量化关联)及“批判视角”(评价不同结构设计流派的商业适应性),方能在理论与实践的辩证中构建系统性认知框架。