法律硕士(非法学)考试作为全国统考科目,其命题规律与核心考点的把握是考生突破高分的关键。本文以2017年法硕真题为切入点,结合历年命题趋势与教育数据,系统解析学科重点、备考策略及未来考查方向,为考生提供兼具理论深度与实践价值的参考框架。

一、2017年真题核心考点解析

(一)法理学:理论思维与综合运用的双重考查

2017年法理学命题呈现两大特征:新增考点的高频覆盖与跨章节知识整合。例如,新增的“中国特色社会主义法治理论”“法律全球化”等知识点在论述题中占据主导地位,要求考生不仅掌握概念内涵,还需结合“深化司法体制改革”等现实背景进行拓展分析。法律解释方法(如目的解释与体系解释)的考查,强调考生需构建“法条—案例—理论”的三维思维框架。

备考启示:建议通过思维导图整合法理学与其他实体法(如刑法、民法)的关联案例,例如用“法律原则与规则冲突”理论分析民事纠纷中的利益平衡问题,以此强化知识迁移能力。

(二)宪法学:细节记忆与制度逻辑的平衡

宪法学的命题重心集中在国家机构职权与公民基本权利两大板块。2017年真题中,中央国家机构(如全国人大常委会的立法程序)与地方制度(如特别行政区自治权)的对比分析题占比达40%,且涉及《宪法修正案》中新调整的“监察委员会”职能。选举制度中的“代表名额分配原则”与“罢免程序”通过案例分析形式考查,要求考生精准记忆法条细节。

技术突破点:采用“关键词串联法”记忆易混淆制度,例如将“民族区域自治权”分解为立法权、经济权、文化权三个维度,并关联《民族区域自治法》的具体条款。

(三)法制史:历史脉络与当代价值的衔接

2017年法制史的命题呈现断代史对比与制度演进分析的特点。例如,通过对比唐代《永徽律疏》与宋代《宋刑统》的编纂体例,考查考生对“礼法结合”传统演变的理解;新增的元明清法律制度考点(如明朝“厂卫制度”与清代“秋审程序”)则侧重法律实践与社会治理的关联。

高效记忆策略:制作“制度时间轴”,以“立法思想—核心制度—历史影响”为线索梳理各朝代法制特点,例如将汉代“春秋决狱”与近代“罪刑法定原则”对比,深化理解法律文化传承。

二、命题趋势透视与应对策略

(一)综合性考查升级:从知识点到体系化思维

近年真题显示,跨学科融合题与开放性论述题比例显著增加。例如,2025年预测考点中,“人工智能与刑法归责”“个人信息保护的法理基础”等题目要求考生综合运用法理学、宪法及部门法知识。对此,需建立“问题导向学习模式”:针对热点事件(如数据跨境流动争议),自主设计涵盖多学科角度的分析框架。

(二)实务导向强化:案例分析成为得分关键

数据显示,案例题分值占比从2017年的25%上升至2025年预测的35%以上,且多涉及新型犯罪形态(如网络诈骗共犯认定)。备考时应注重“三步拆解法”:1. 提取案件核心法律关系;2. 匹配法律规范与司法解释;3. 论证结论的合理性及例外情形。例如,针对“直播带货虚假宣传”案例,需同时援引《消费者权益保护法》与《广告法》,并辨析平台责任与主播责任的界限。

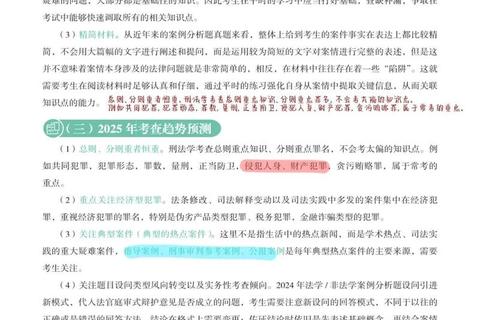

(三)新增考点与热点结合的命题规律

近五年大纲修订中,当年新增知识点次年考查概率超过70%。以2025年预测为例,《民法典》物权编增补的“居住权登记效力”与刑法修正案中的“妨害安全驾驶罪”极可能成为论述题素材。建议建立“双轨制”复习计划:常规考点按章节推进,新增内容通过专题研读(如最高法指导性案例)深化理解。

三、技术流备考方法论

(一)数据驱动:复录比分析与真题价值挖掘

通过“复录比”(复试名单与录取名单对比)可精准判断院校考查偏好。例如,部分985院校在专业课评分中呈现“初试分差扁平化、复试表现决定性”的特点,提示考生需提前模拟法庭辩论、法律文书写作等实务考核形式。历年真题应分阶段使用:基础期做知识点归类(如近十年“犯罪中止”考点出现7次),冲刺期进行限时模考与错题溯源。

(二)效率背书:从机械记忆到输出转化

传统“逐字背诵”模式已难以应对当前考试要求。推荐“三段式记忆法”:1. 核心概念缩句(如将“紧急避险”简化为“危险+必要+限度”);2. 法条关联图示(用流程图展示“刑事诉讼时效中断”条件);3. 口头复述录音(通过语音识别软件检测表述准确性)。

法律硕士考试的本质是“法律思维与知识储备的双重竞技”。通过对2017年真题的深度解构与趋势前瞻,考生可跳出低效备考的窠臼,以体系化思维应对不断升级的命题挑战。未来备考的核心逻辑在于:以真题为镜,映照知识盲区;以热点为舟,穿越考点深水区;以方法为翼,实现分数突破的质变。