文博综合考试作为厦门大学文物与博物馆专业硕士选拔的核心环节,既要求考生掌握扎实的理论基础,又需具备对学科动态的敏锐洞察力。本文基于历年真题与学科发展脉络,解析学科重点与命题趋势,为考生提供兼具理论深度与实践价值的备考指南。

一、学科核心框架与重点领域

厦门大学348文博综合考试以文物学、博物馆学、考古学、文物保护学四大板块为知识体系主干,但在具体命题中呈现鲜明的校本特色。根据《厦门大学考研348文博综合复习全析》,参考书目聚焦王宏钧《中国博物馆学基础》、王蕙贞《文物保护学》、张之恒《中国考古通论》三大核心教材,学科重点可从以下维度展开:

1. 考古学理论与技术应用

近年真题高频出现科技考古(如2023年名词解释要求分析其研究方法与存在问题)、线性文化遗产(涉及定义与保护策略)等交叉学科内容,反映命题对现古技术与社会价值的双重关注。以红山文化(2023年真题)为代表的史前文明分析,要求考生掌握文化特征、遗存类型及社会形态演变。

2. 博物馆学创新实践

动态陈列、社区博物馆等概念频繁出现在简答题中(如2023年简答“博物馆陈列分类及特点”),强调从传统静态展示向互动性、社区参与型模式的转型。此部分需结合案例(如故宫数字展览、生态博物馆实践)阐述理论,体现学科前沿动态。

3. 文物保护技术体系

从蔡侯纸的工艺分析到仿木结构砖室墓的保护,命题注重技术原理与实操逻辑。考生需梳理传统修复技艺(如漆器髹饰工艺)与现代科技(如X射线荧光分析)的结合路径,并关注《髹饰录》等典籍的学术价值。

4. 文化遗产价值评估

2023年简答题“影响文化遗产价值评估的因素”,要求考生从稀缺度、原生度、濒危度等指标构建评估模型,体现学科对遗产活化利用与社会效益的思考。

二、命题趋势与能力要求

近十年真题显示,厦门大学文博综合命题呈现“基础性+开放性”的双轨特征,具体表现为:

1. 题型结构的稳定性与创新性

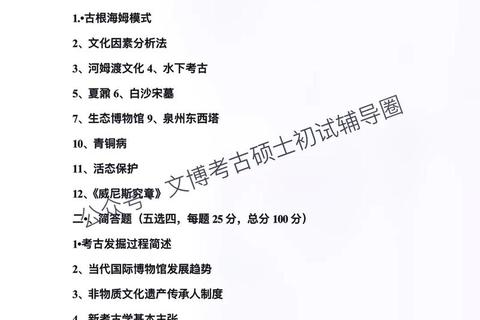

名词解释(12选10)、简答(5选4)、论述(1题)的题型框架保持稳定,但2023年新增“黑石号沉船”等国际性考古案例,要求考生突破地域局限,构建全球视野。选做题的设计(如简答5选4)则鼓励考生结合自身知识储备发挥优势。

2. 从知识记忆到综合分析的进阶

早期真题侧重基础概念复现(如2017年“兽面纹”“觚”等器物类名词解释),近年则强化跨学科整合能力。例如2023年论述题“现代博物馆教育理念与实践”,需融合教育学理论、策展案例及数字技术应用,体现“理论—方法—实践”的思维链条。

3. 学术热点与政策导向的渗透

“社区博物馆”“文化遗产开发与保护关系”等题目,直接呼应《关于推进博物馆改革发展的指导意见》等政策文件,提示考生关注国家文化战略与行业标准更新。科技(如商业打捞争议)等议题的引入,反映命题组对行业现实问题的批判性思考要求。

三、备考策略与能力提升路径

基于学科重点与命题规律,考生需构建“三位一体”的备考体系:

1. 知识网络的系统化建构

2. 真题驱动的能力训练

3. 学术素养的拓展提升

四、

厦门大学文博综合考试既是专业素养的试金石,也是学科发展风向标。考生需在掌握“器物—制度—观念”知识层级的基础上,培养以问题为导向的学术思维,将文化遗产保护的时代命题转化为个性化答题策略。唯有将历史厚度、理论深度与实践向度相结合,方能在千军万马的竞争中凸显学术潜质,叩开厦门大学文博专业的大门。