艺术理论考试作为研究生入学选拔的重要环节,不仅检验考生对基础知识的掌握程度,更注重其思辨能力与艺术史观的构建。本文以近年810艺术理论真题为切入点,梳理核心考点的命题逻辑,解析艺术流派演变的内在规律,并为考生提供系统化的备考策略。

一、真题解析:透视核心考点的命题逻辑

近年艺术理论真题呈现出“经典与创新并存”的命题特点。以湖北美术学院810中外美术史真题为例,“江夏派与枫丹白露画派”的对比分析,既要求考生掌握明代浙派绘画的技法革新,又需理解法国文艺复兴时期宫廷艺术的本土化改造。这类题目通过地域性流派的横向对比,考察考生对艺术传播与风格融合的深层认知。

命题特征一:理论与实践的交叉验证

如“师造化”理论的论述题,要求结合《历代名画记》中的“应会感神”思想,阐释自然观察与艺术创作的关系。这类题目需考生从谢赫“六法”、郭熙“三远法”等画论中提炼核心观点,并以《溪山行旅图》《早春图》等具体作品佐证,形成“理论溯源—作品分析—当代启示”的完整逻辑链。

命题特征二:中西艺术观念的辩证思考

山水画与风景画的比较题,涉及透视法则(焦点透视与散点透视)、空间处理(虚实相生与几何分割)、审美意趣(意境营造与科学再现)等多维度对比。考生需突破表层技法差异,深入剖析儒家“天人合一”与西方人文主义对艺术表达的深层影响。

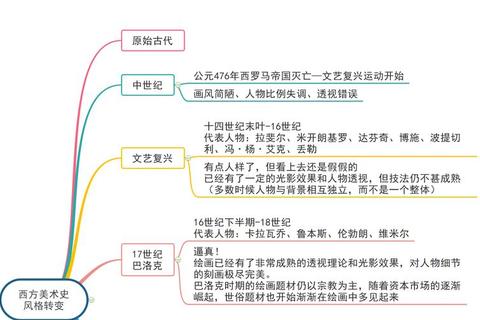

二、艺术流派发展脉络的三大动因

艺术流派的演变既是美学观念的更迭史,也是社会文化变迁的镜像。通过解析真题高频考点,可归纳出流派发展的核心驱动力:

1. 社会思潮与权力结构的互动

巴洛克艺术的繁复装饰服务于反宗教改革的宣教需求,而枫丹白露画派的矫饰主义风格则与法国王权强化密切相关。这种“艺术为权力赋形”的现象在真题中反复出现,如分析题《杜普教授的解剖课》,实则考察17世纪荷兰市民阶层崛起对现实主义题材的推动。

2. 技术革新对表现形式的重构

印象派突破学院派棕色调传统,得益于管装颜料与外光写生技术的普及;立体主义的多视点构图则受到相对论与X射线成像的启发。备考中需关注材料工艺(如宣纸渗透性与水墨表现力)、媒介变革(如数字艺术对传统架上绘画的冲击)等技术要素。

3. 文化交融中的风格嬗变

江夏派在浙派基础上融入楚地刚健笔法,枫丹白露画派将意大利样式主义与法国哥特传统结合,体现地域文化对艺术流派的塑形作用。这类考点要求考生建立“传播路径—本土化改造—新风格生成”的分析模型,适用于比较类题型。

三、备考策略:构建四维知识体系

1. 历史纵轴:建立“时代—流派—代表作”三维索引

• 断代记忆法:将艺术史划分为“古典—近代—现代—当代”四大板块,标注各时期标志性流派(如文艺复兴三杰、印象派八大家)。

• 流派特征卡:提炼各流派3-5个核心特征,如野兽派的色彩解放、超现实主义的潜意识表达。

2. 理论横轴:打通美学、哲学与艺术批评的关联

• 关键词联想:围绕“再现/表现”“形式/内容”等二元范畴,整理董其昌“南北宗论”、克莱夫·贝尔“有意味的形式”等理论观点。

• 跨学科案例库:收集科技史(如透视学发展)、文学运动(如浪漫主义诗歌)与艺术流派的协同演进案例。

3. 题型突破:分层次训练答题逻辑

• 简答题:采用“定义阐释+代表案例+历史影响”三段式结构。如解析“六法论”,需阐明“气韵生动”的美学内涵,列举《洛神赋图》的实践应用,并评价其对东亚绘画的范式意义。

• 论述题:运用“问题意识—论点分层—辩证总结”框架。例如探讨艺术经典的形成,可从权威机构认定、大众传播效应、美学价值共识等角度展开。

4. 实战模拟:从真题反推命题趋势

• 高频考点预测:近三年真题中,“中西艺术比较”“传统理论当代转化”“科技与艺术关系”三大主题占比超过60%。

• 热点结合训练:将NFT艺术、人工智能创作等前沿议题与传统考点结合,如分析数码媒介对“艺术真实性”概念的挑战。

四、艺术理论学习的范式转型

艺术理论考试已从知识复述转向思维能力的综合评价。考生需突破“流派—年代—代表作”的机械记忆,转而关注艺术与社会、科技、哲学的交互网络。通过构建“历史脉络为经、理论范畴为纬、案例解析为锚点”的学习体系,方能在动态变化的命题趋势中把握主动权。未来的艺术理论研究,必将更加注重跨文化对话与批判性思维的培养,这也为备考者指明了深度学习的方向。