全国硕士研究生入学考试数学三科目因其广泛的考察范围和灵活的出题思路,始终是经济学、管理学等专业考生备考的重点关注对象。2018年真题作为近年考纲改革后的典型代表,其核心考点分布与高频题型设计对当前考生仍具有重要的指导意义。本文将从知识体系构建、解题思维训练以及备考策略优化三个维度,深度剖析该年度试题的命题逻辑与实战价值。

一、命题趋势与核心考点分析

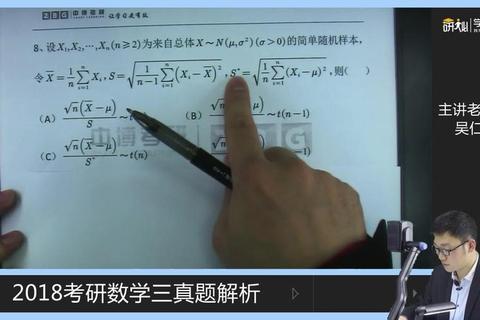

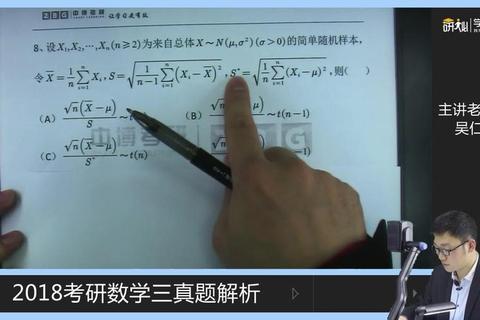

2018年数学三试卷延续了“重基础、强应用”的命题导向。在微积分模块中,多元函数微分学的经济应用问题占据显著比重,例如通过建立厂商利润函数求解最优生产要素组合,这类题目既考查偏导数计算能力,又检验考生将数学模型与经济学概念相联结的思维水平。线性代数部分则凸显矩阵相似对角化与二次型标准化两大核心,其中涉及实对称矩阵性质的证明类题目,要求考生具备严谨的数学推导能力。概率论与数理统计模块中,最大似然估计量的求解与数字特征计算构成高频考点,特别是离散型随机变量与连续型随机变量的综合题型,充分体现了跨章节知识融合的命题特点。

真题实例解析:以当年第19题为例,该题通过设定二维正态分布条件,要求考生计算条件期望并分析变量间的独立性。解题过程中需要熟练运用协方差矩阵的性质,同时结合正态分布的再生性特征进行推导。此类题目反映出命题组对考生数学工具综合运用能力的考察意图。

二、高频题型解题方法论

极限计算类题目呈现出从单一方法向多解法并重的演变趋势。除常规的洛必达法则与泰勒展开外,2018年真题中多次出现需要利用定积分定义或级数收敛性判断的极限问题。例如第1题通过构造特殊积分表达式,考查考生对极限本质的理解深度。这类题型的突破关键在于建立“形式识别-方法匹配-验证条件”的三步解题思维链。

矩阵运算与向量空间题型中,秩的概念贯穿始终。考生需特别注意分块矩阵的秩不等式应用,以及齐次方程组解空间维度与矩阵秩的关联性证明。针对特征值相关题目,建议建立“几何重数不超过代数重数”的验证意识,避免因惯性思维导致解题偏差。

在概率应用题方面,需强化分布函数的规范性书写训练。2018年试卷中涉及泊松分布与指数分布的综合应用题,要求考生既能准确建立概率模型,又能通过分布函数求导得到概率密度函数。此类题型的常见失分点往往在于概率事件的条件关系分析不彻底。

三、备考策略优化建议

基于认知心理学中的“间隔效应”理论,建议将复习周期划分为三个阶段:基础强化期(4-6个月)着重构建知识网络,利用思维导图梳理各章节公式定理的推导逻辑;专题突破期(2-3个月)针对薄弱环节进行专项训练,特别注意历年真题中重复出现的母题变式;模拟冲刺期(1个月)通过全真模拟培养时间分配能力,建议使用《李永乐历年真题解析》进行限时训练。

错题管理系统的建立尤为关键。建议将错误类型分为概念性错误(35%)、计算性错误(45%)与策略性错误(20%),分别建立错题档案。例如,对特征值计算频繁出错的考生,可专项整理相似矩阵的性质应用题型,通过对比练习强化认知。

应试技巧方面,需培养“选择性放弃”的决策能力。试卷中通常有15%-20%的题目设计有较强区分度,考生应建立科学的评估机制:若某题耗时超过平均解题时间1.5倍仍无进展,应及时转向其他题目。这种策略在2018年线性代数压轴题中尤为适用,该题需要通过巧妙的矩阵分块技巧才能高效求解。

四、学科思维培养路径

数学思维的提升本质上是认知模式的转变过程。建议在日常练习中贯彻“一题三解”原则:对典型题目尝试代数解法、几何图解以及实际应用三种解析角度。例如在求解条件极值时,既可运用拉格朗日乘数法,也可通过参数消元转化为单变量函数极值问题,更可结合经济学中的边际分析进行阐释。

数据分析能力的培养应注重统计软件的实际操作。虽然考试不涉及软件使用,但利用MATLAB验证回归分析结果,或通过Python模拟随机变量分布特性,能有效加深对概率统计原理的直观理解。这种理论与实践的结合,对解答2018年涉及假设检验原理的论述题大有裨益。

考生需特别注意数学表达的专业性训练。阅卷标准中对解题过程的完整性有明确要求,例如在证明矩阵可逆时,仅写出行列式值非零并不充分,必须明确表述“由行列式非零可知矩阵可逆”的完整逻辑链。这种规范意识的培养,能有效避免解题思路正确却意外失分的情况。

本文的系统性分析表明,2018年考研数学三真题的解析价值不仅在于知识点的覆盖检查,更在于其揭示了学科能力培养的深层规律。建议考生在备考过程中,建立“真题-考纲-能力矩阵”的三维对标体系,将每个知识点的掌握程度与《考试分析》中的能力维度要求相对应。通过这种结构化、系统化的复习策略,考生不仅能提升应试水平,更能培养起受益终身的数学思维能力。