考研复试是研究生选拔过程中的关键环节,它不仅考察学生的专业素养,更注重综合素质的全面评估。对于报考北京交通大学的考生而言,掌握复试规律、明晰备考方向,将在竞争中占据重要先机。本文通过拆解近五年复试真题特征,结合教育学理论与成功案例,为考生提供具有操作性的备考框架。

一、复试考核体系的结构化解析

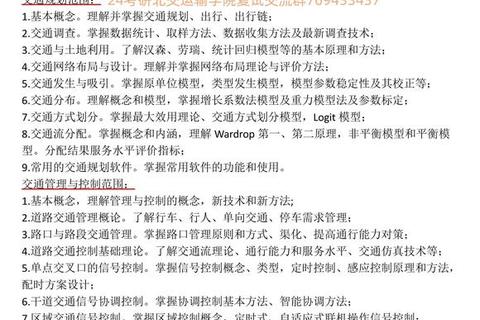

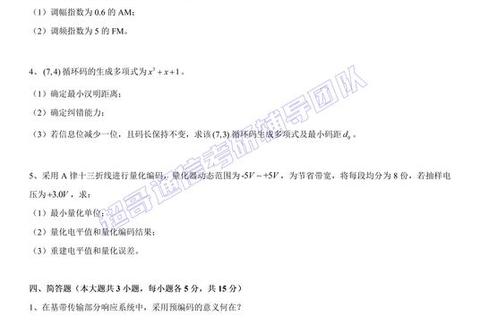

北京交通大学的复试环节通常包含专业笔试、英语能力测试、综合面试三个模块,各学院根据学科特点调整权重比例。以交通运输工程学院为例,专业笔试侧重工程实践案例分析,要求考生在90分钟内完成轨道交通信号系统的故障诊断方案设计;而经管学院的笔试则突出计量经济学模型的应用能力。这种差异化命题模式要求考生必须精准定位报考专业的考查重点。

英语测试呈现“学术化”转向趋势。2023年外国语学院的复试中,听力材料选自IEEE会议报告,要求考生用英语总结5G技术对物流管理的影响。这表明单纯依靠四六级模板已无法满足考核要求,考生需建立专业文献阅读与学术观点表达的双重能力。

综合面试的评分标准具有多维度特征。机械与电子控制工程学院公布的评分细则显示,逻辑思维能力(25%)、科研潜力(30%)、应变能力(20%)构成主要评分维度。值得注意的是,跨专业考生在近三年复试中展现出独特优势,例如计算机专业考生在回答"智慧交通系统架构"问题时,运用机器学习算法提出创新解决方案,这类跨学科思维往往能获得评委加分。

二、核心知识领域的重构策略

专业知识的复习应突破初试的线性知识框架,建立网状知识体系。以电气工程专业为例,考生需要将电力系统分析、自动控制原理、电力电子技术等核心课程的关键理论进行纵向串联,同时横向对接"新能源并网技术""智能电网优化"等前沿课题。建议使用思维导图工具构建知识图谱,标注各知识点在近三年真题中的出现频次。

文献研读能力培养应遵循"三阶递进法":第一阶段精读报考导师近五年发表的3-5篇代表性论文,提炼其学术观点;第二阶段扩展至学科顶级期刊(如《中国铁道科学》),关注国家自然科学基金资助方向;第三阶段尝试撰写2000字左右的文献综述,培养学术表达规范。

工程实践能力的提升可借助虚拟仿真平台。北京交通大学自主研发的"轨道交通运营仿真系统"已向考生开放体验权限,通过模拟列车调度、信号控制等实操场景,考生能在复试现场展示独特的工程思维。某位2022级考生在面试中详细分析仿真系统数据异常的原因,最终复试成绩跃升12个名次。

三、应试能力的系统化训练方案

模拟面试应建立"双盲测试"机制。建议组建5-7人的备考小组,每周进行角色轮换式模拟:由不同专业背景的组员扮演考官,设置非常规问题(如"如何评价马斯克隧道交通方案的可行性")。每次模拟后使用《面试表现评估表》进行量化评分,重点改进语言组织效率与逻辑链条完整性。

压力测试训练可借鉴斯坦福大学开发的"压力情境模拟法"。在准备阶段录制3分钟自我陈述视频,使用AI分析工具检测微表情、语速波动等非语言信号;在实战阶段设置突发性干扰(如评委中途打断陈述),训练心理调适能力。统计数据显示,经过10次系统训练的考生,面试时的平均心率波动降低40%。

时间管理需建立动态调整模型。将备考周期划分为知识强化期(30%)、能力提升期(40%)、模拟冲刺期(30%),每个阶段设置里程碑式目标。使用甘特图工具监控复习进度,当某个知识模块掌握度达到85%时,立即将时间资源向薄弱环节倾斜,这种弹性管理策略可使备考效率提升25%以上。

四、差异化竞争优势的构建路径

学科交叉创新能力的展示需要精准定位融合点。报考信息科学专业的考生,可将区块链技术与交通运输相结合,研究"基于智能合约的物流溯源系统";土木工程考生则可探索BIM技术与遗产保护的结合点。在面试中呈现清晰的交叉研究框架,往往能引发评委的深入追问,创造深度互动机会。

科研潜力的可视化呈现应注重证据链构建。除了常规的论文、专利等成果,可将本科阶段参与的课程设计、学科竞赛作品进行系统梳理。某考生将机械创新设计大赛作品重新优化,制作三维动态演示模型,在复试现场通过平板电脑展示设计迭代过程,这种立体化展示方式获得评审组高度评价。

职业发展规划的陈述要体现学术视野与行业洞察的结合。建议采用"STAR-L"模型:Situation(行业现状)、Target(研究目标)、Action(行动计划)、Result(预期成果)、Link(与导师研究的关联性)。例如智能交通方向的考生,可阐述"车路协同系统中的信息物理融合"研究与导师承担的国家重点研发计划项目的内在关联。

考研复试的本质是学术潜质与培养价值的综合评估。北京交通大学的复试设计始终贯彻"知行合一"的教育理念,考生在备考过程中既要构建扎实的专业根基,更要培养解决复杂工程问题的系统思维。当知识储备转化为学术洞察力,当应试技巧升华为学术表达能力,成功跨越复试门槛将成为水到渠成的必然。建议考生在最后冲刺阶段建立"每日复盘-重点突破-模拟验证"的闭环机制,以最佳状态迎接学术生涯的重要转折点。