在英语学习与备考过程中,真题分析是掌握考试规律、提升应试能力的重要途径。2007年的英语真题作为经典案例,不仅体现了当时的命题趋势,更为考生提供了理解语言能力考查核心的窗口。本文将从难度评析、考点分布及解题策略三个维度展开探讨,结合理论支撑与实践建议,帮助读者构建科学备考框架。

一、2007年英语真题的难度评析

1. 整体难度定位与对比

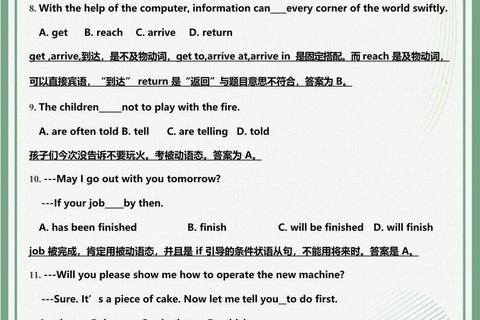

2007年的英语真题在难度设计上呈现出“梯度分明、注重综合能力”的特点。与前后年份相比,其阅读理解的文本复杂度较高,词汇量要求接近大学英语四级水平,但语法结构的考查相对平稳。例如,完形填空部分通过上下文逻辑衔接题增加区分度,而写作题目则以议论文为主,要求考生在有限时间内清晰表达观点,这对逻辑思维和语言组织能力提出了双重挑战。

2. 各题型难度差异分析

3. 考生常见难点与误区

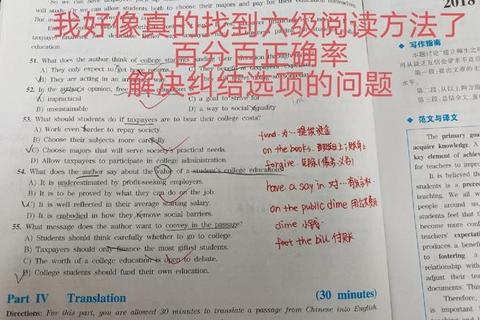

根据考后反馈,多数考生在时间分配和审题准确性上存在问题。例如,阅读理解中过度依赖“关键词定位法”而忽视整体篇章结构分析,导致细节题错误率升高。写作部分因缺乏模板化框架支撑,内容松散的问题较为突出。

二、考点分布规律与命题意图解读

1. 高频语言知识点统计

2007年真题的考点分布体现了“基础与能力并重”的原则:

2. 命题设计背后的考查目标

从教育测量学视角看,2007年试题的设计符合“交际语言能力模型”(Bachman, 1990),即通过真实语境考查语言运用能力。例如,阅读理解中科普类文本的选择,旨在测试考生从专业材料中提取信息的能力,而开放式写作题则呼应了“批判性思维”培养目标。

3. 考点与实际语言能力的关联

考点分布并非随机,而是与语言能力层级紧密相关:

三、基于真题分析的备考策略优化

1. 针对性训练方法

2. 时间管理与应试技巧

3. 错题分析与反馈机制

建立个人错题数据库,按错误类型(如“词汇误用”“逻辑偏差”)分类统计,定期复盘。例如,若完形填空中衔接词错误率高,可专项练习转折、因果类语境题。

四、从真题解析到能力内化

2007年英语真题的深度分析不仅揭示了命题规律,更凸显了语言学习的本质——从知识积累到能力迁移的过程。对于考生而言,需将真题训练与日常学习结合,例如通过外刊阅读扩展词汇,通过写作日记培养表达习惯。教育者也应关注考试趋势的变化,在教学中融入更多批判性思维训练,帮助学生实现从“应试”到“应用”的跨越。

最终,备考的核心目标并非仅应对某一场考试,而是通过科学策略与持续努力,构建扎实的语言能力体系,为未来更复杂的学习与挑战奠定基础。