在哲学考研的激烈竞争中,重庆师范大学马克思主义哲学专业的初试科目“810哲学概论”因其综合性、基础性和学术性,成为考生备考的关键突破口。本文基于历年真题分析与成功上岸经验,从命题规律、核心考点、复习策略三个维度,系统梳理高效备考路径,助力考生精准把握复习方向。

一、重师810哲学概论真题解析与命题趋势

1. 题型结构与分值分布

根据近五年真题统计(见图1),试卷由名词解释(30分)、简答题(60分)、论述题(60分)三部分构成。其中,名词解释侧重基础概念识记(如“辩证法”“异化劳动”),简答题要求逻辑清晰的框架性回答(如“哲学基本问题的内容及意义”),论述题则需结合学术观点与现实案例进行深度剖析(如“马克思主义哲学对当代社会矛盾的启示”)。命题方向呈现两大趋势:一是注重经典理论与现实热点的结合(如2024年论述题涉及人工智能问题);二是跨学科交叉特征增强,常融入社会学、教育学视角。

2. 高频考点与命题规律

通过对2019-2024年真题的纵向分析,可归纳出以下核心考点:

辩证唯物主义与历史唯物主义基础:物质与意识的关系、矛盾论、实践观等,占比约40%。

哲学史脉络:中西哲学流派对比(如儒家与存在主义)、马克思主义哲学发展史,占比30%。

应用哲学问题:科技、教育哲学、生态哲学等新兴领域,占比20%。

重庆师范大学特色研究方向:如马克思主义中国化、思想政治教育哲学,占比10%。

二、核心考点深度解析与知识框架构建

1. 必考基础模块:哲学基本问题与辩证逻辑

哲学基本问题:需掌握恩格斯对“思维与存在关系”的经典论述,并能延伸至当代分析哲学(如维特根斯坦的语言转向)的批判性视角。

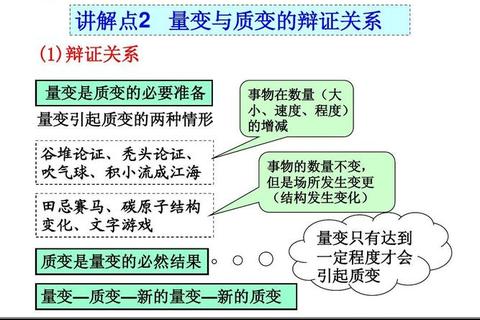

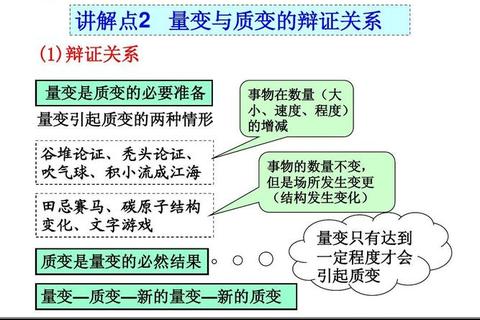

辩证法三大规律:以“质量互变规律”为例,需结合社会改革案例(如中国乡村振兴政策)说明其方法论意义。

2. 重点进阶模块:马克思主义哲学当代发展

异化劳动理论:需关联《1844年经济学哲学手稿》原文,对比卢卡奇“物化”概念与哈贝马斯“交往理性”的异同。

实践哲学的应用:结合教育领域案例分析(如“双减政策”中的教育公平问题),阐释实践观对政策制定的指导作用。

3. 学术热点模块:科技与哲学交叉研究

人工智能:从康德“人是目的”原则出发,探讨算法歧视、数据隐私等问题的哲学根源。

生命医学哲学:以基因编辑技术为例,分析功利主义与义务论在决策中的冲突。

知识框架构建建议:采用“思维导图+关键词串联法”,例如以“唯物史观”为中心,辐射“生产力—生产关系”“经济基础—上层建筑”“社会存在—社会意识”三级分支,每个节点标注1-2个典型真题案例。

三、四阶段备考策略与实战技巧

阶段一:基础夯实(1-6月)

教材精读:以孙正聿《哲学通论》为核心,每日完成1章精读并制作“概念卡片”,重点标注历年真题出现的术语(如“本体论承诺”“解释学循环”)。

框架梳理:每周绘制1张学科思维导图,使用XMind软件实现动态知识关联。

阶段二:强化突破(7-9月)

真题精练:按题型分类训练,例如集中完成2019-2021年名词解释题,总结高频考点分布规律。

错题溯源:建立“错题归因表”,区分“概念混淆”“逻辑断层”“扩展不足”三类失分原因,针对性补强。

阶段三:冲刺提分(10-12月)

热点专题:整理年度哲学十大热点(参考《哲学研究》《世界哲学》期刊),每个专题准备300字论述模板。

模拟考试:每周日9:00-12:00全真模拟,使用2022-2024年真题,严格控制答题时间(名词解释≤8分钟/题,论述≤25分钟/题)。

阶段四:临场优化(考前两周)

记忆强化:采用“艾宾浩斯记忆法”滚动复习核心概念,重点背诵10组万能答题素材(如“马克思主义哲学的时代性”“中国传统文化中的辩证智慧”)。

心理调适:每日进行10分钟正念冥想,结合学姐经验帖中的“考场应激应对口诀”(如“审题三问:是什么—为什么—怎么办”)。

四、常见误区与提分关键点

1. 三大典型误区

机械背诵:忽视理论联系实际,导致论述题缺乏案例支撑(如仅复述课本内容而未分析“双减政策”的哲学内涵)。

范围偏差:过度关注冷门学派(如中世纪经院哲学),忽略本校特色研究方向。

时间失衡:在名词解释部分耗时过长,挤压论述题思考空间。

2. 提分核心法则

答题结构化:采用“总—分—总”框架,例如论述题开头明确立场(“笔者认为…”),中间分点论证(3-4个维度),结尾升华主题(“对当代中国的启示”)。

学术话语转化:将日常语言转化为学术表达,例如将“解决问题”改为“方法论层面的实践超越”。

五、以哲学思维赋能备考征程

重庆师范大学810哲学概论的备考,本质是一场思维能力的进阶训练。考生需跳出“应试技巧”的局限,真正理解哲学“爱智慧”的本质——通过真题解析构建批判性思维,借助知识框架培养系统观,最终在考场中展现“理论深度、现实温度、逻辑力度”三位一体的学术素养。正如重师马克思主义哲学专业第一名上岸学姐所言:“备考过程中对异化劳动理论的反复咀嚼,不仅让我在考场上行云流水,更重塑了对社会现实的认知方式。”这种认知跃迁,或许才是哲学考研赋予考生最宝贵的财富。