在法学考研的激烈竞争中,真题解析与命题趋势的把握是突破高分的关键。通过对近十年法学考研真题的梳理可以发现,高频考点往往集中在学科基础理论、新增立法动态及实践应用场景三大维度,而命题趋势则呈现出“重者恒重、新法必考、跨学科综合”的特点。本文从理论分析与实践策略两个层面,为考生提供系统性备考指南。

一、高频考点的分布规律与应对策略

1. 学科基础理论的体系化考察

法学考研始终强调对基础理论的深度理解。以国际法为例,领海无害通过制度、外交特权与豁免学说等知识点在华东政法大学近五年真题中重复出现率超过70%。这类题目要求考生不仅能记忆概念,还需搭建知识脉络,例如在论述“反向协商一致原则”时,需结合WTO争端解决机制的运行流程、国际投资仲裁实践案例进行体系化阐释。

在民法领域,民法典新增制度成为必考内容。2022年考研真题中“居住权”的简答题即是对《民法典》第366-371条的直接考察,要求考生从主体限制、权利内容、立法目的三个维度展开论述。此类题目往往要求考生对比新旧制度差异,如居住权与传统用益物权的区别,并分析其在司法实践中的适用难点。

2. 法律实践场景的具象化命题

案例分析题的设计日益贴近实务操作。国际经济法常以国际贸易术语(如FOB与CIF的责任划分)、信用证欺诈、共同海损认定为载体,要求考生运用请求权基础分析方法解决货损追责问题。例如2023年真题中“倒签提单与保函效力”的案例,需结合《海商法》第71条、UCP600第34条,从合同相对性、诚信原则、第三人利益保护三个层面构建论证逻辑。

国际私法领域则聚焦涉外民商事纠纷的管辖权冲突与法律适用。近三年真题连续出现“国际平行诉讼”相关案例,解题关键在于掌握《民事诉讼法》第272条与《涉外民事关系法律适用法》的衔接规则,并熟悉“不方便法院原则”的适用要件。

二、命题趋势的演进特征与突破路径

1. 新增立法与司法解释的即时考察

命题组对新法条的敏感度极高。2025年考试大纲中新增的“物业服务人后合同义务”“数据权益保护”等考点,在当年真题中即通过简答题与案例分析题形式出现。备考时应特别关注《民法典合同编司法解释》《个人信息保护法实施条例》等文件的修订动态,建立“立法背景-条文释义-典型案例”三位一体的学习框架。

2. 跨学科综合能力的梯度化测试

近年真题显著加强了学科交叉命题。例如2024年某校法综卷将宪法学中的“基本权利限制”与行政法“比例原则”结合命题,要求考生运用法教义学方法分析疫情防控措施合法性。此类题目需建立“概念联结库”,例如将刑法中的期待可能性理论、民法中的公平责任原则、法理学中的价值位阶理论进行横向关联。

3. 英文术语与比较法视野的渗透

国际法、知识产权法等学科对英文专业术语的考察比重持续增加。2023年华东政法大学国际法真题中,8道名词解释有5道要求中英互译,如“Evasion of Law(法律规避)”“Green Field Investment(绿地投资)”等。建议考生建立“术语矩阵表”,按“直译型”(如Consortium loan-银团贷款)与“意译型”(如Remission-宽限期)分类记忆,并结合ICSID、WTO等国际组织文件强化语境理解。

三、备考策略的优化升级

1. 真题解析的深度加工方法

• 考点映射法:将十年真题按学科章节归类,统计各知识点的出现频率与题型分布。例如国际投资法体系在近五年简答题中出现3次,需重点掌握BITs、ICSID机制、跨国公司责任等子模块。

• 错题溯源法:对错题标注“知识盲区”“逻辑谬误”“表述缺陷”三类标签。如案例分析题失分多因未识别“提单物权凭证属性”这一隐藏要件,需针对性补强《海商法》第四章的学习。

2. 复习资料的组合运用技巧

• 金点手册与红宝书协同:利用金点手册中的30个高频考点解析(含考情分析、真题拓展),配合红宝书的体系化知识框架,可实现“考点-法条-学说-案例”四维覆盖。

• 模拟训练三阶段法:初期进行“章节限时训练”(如30分钟完成5道国际私法名词解释),中期开展“学科交叉演练”(如用法经济学原理分析侵权责任构成),后期实施“全真场景模考”(严格按考试时间分配答题节奏)。

3. 答题技巧的针对性提升

• 论述题的“金字塔结构”:以2023年“外交特权与豁免学说根据”真题为例,可采用“学说嬗变(职务需要说→代表性说→治外法权说)→立法体现(《维也纳外交关系公约》第29-36条)→中国实践(耿爽大使豁免权争议案)”三层递进框架。

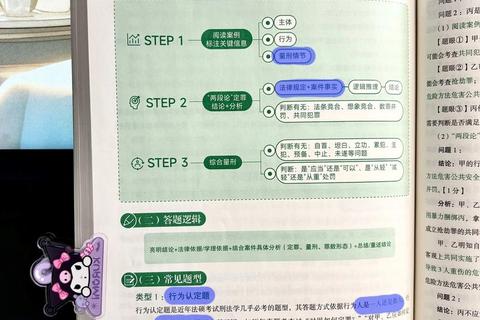

• 案例分析的“请求权思维”:按照“锁定争议焦点→检索规范基础→构建论证链条→检验例外情形”四步流程解题。如在货物运输合同纠纷中,需依次考察《民法典》第832条(承运人责任)、《海商法》第46条(责任期间)、《保险法》第16条(如实告知义务)的适用关系。

法学考研的命题规律始终围绕“基础性、时代性、应用性”三大核心展开。考生需建立“真题导向-动态更新-体系建构”的复合型备考模式,将知识记忆转化为法律思维能力。值得注意的是,2025年考试中出现的“人工智能生成物著作权”“碳排放权交易规则”等前沿议题,预示着对新领域、新问题的关注将成为未来命题的重要风向。唯有将扎实的学科功底与敏锐的学术洞察相结合,方能在激烈竞争中占据先机。