翻译硕士(MTI)考试作为国内高层次翻译人才选拔的核心通道,其命题方向与能力考察始终紧扣翻译实践的本质要求。北京外国语大学作为语言学与翻译教育的标杆院校,其翻硕考研真题在命题深度、题型创新、考点覆盖等方面具有显著代表性。本文以翻译能力构建为逻辑主线,结合北外近五年真题特征,系统解析翻译技巧的实战应用与高频考点的突破路径,为考生提供兼具理论支撑与实践价值的备考指南。

一、北外翻硕命题特征与能力考察维度

北外翻译硕士考试(以英语笔译为例)的题型设计始终围绕“双语转换能力、跨文化理解力、翻译策略灵活性”三大核心维度展开。以2022年英汉互译试题为例,其选材呈现三大特征:文本类型多元化(科技文献、文学选段、时政评论交替出现)、文化负载词密集化(如“天人合一”“精准扶贫”的英译)、语篇逻辑复杂化(长难句嵌套、隐性逻辑衔接增多)。

命题趋势显示,单纯依靠机械记忆模板的应试策略已难以应对当前考试要求。考生需建立“文本分析—策略选择—语言重构”的完整思维链条。例如,在文学翻译中,需重点把握意象传递的准确性与文体风格的适配性;在非文学翻译中,则需强化术语规范性与信息密度的平衡。

二、翻译技巧的阶梯式训练体系

1. 基础层:语言对比与转换机制

英汉语言在形合与意合、静态与动态、物称与人称等维度存在系统性差异。考生需通过对比分析建立双语转换的底层认知框架。例如,在处理英语名词化结构时(如"the implementation of the policy"),可依据语境灵活转换为汉语动词结构(“落实政策”),避免译文生硬。

真题应用实例(2021年汉译英):

原文:“经济发展与生态保护必须齐头并进。”

直译:"Economic development and ecological protection must advance side by side.

优化译法:"Sustainable development necessitates a dual focus on economic growth and environmental stewardship.

(解析:通过添加"sustainable development"点明逻辑关系,用"stewardship"提升语域,体现语境适配原则)

2. 进阶层:功能对等与文化调适

根据纽马克(Peter Newmark)的文本分类理论,表达型文本(如文学作品)需侧重作者美学意图的传递,信息型文本(如科技文献)则强调信息准确传达,呼唤型文本(如广告)需注重读者反应对等。北外真题常通过混合型文本考察考生的策略判断力。例如,2020年试题中出现的“一带一路”宣传稿翻译,需兼顾术语准确性(如“政策沟通”译为"policy coordination"而非字面对应)与受众接受度(补充背景解释)。

3. 高阶层:译语修辞与风格重构

在文学翻译模块,考生需掌握隐喻转译(如“心如刀绞”可译为"a heart wrung with anguish")、韵律再现(通过头韵、尾韵补偿原文节奏感)等技巧。以2023年散文翻译题为例,原文“月光如水,倾泻在青石板路上”的翻译,既要保留视觉意象("moonlight cascaded like water"),又需通过辅音连缀(cascaded/ cobblestone)营造音韵美感。

三、高频考点突破的三大攻坚方向

1. 文化专有项(Culture-specific Items)处理

北外试题中高频出现的文化负载词可分为三类:

处理原则遵循“译+释”结合策略,优先采用权威译法(参考《中国关键词》等官方术语库),必要时采用文内解释或脚注形式。

2. 逻辑显化与信息重组

针对中英文差异显著的信息排列模式(中文螺旋式叙事vs英文直线式逻辑),考生需掌握:

3. 热点领域术语库建设

近三年真题显示,人工智能(AI ethics)、碳中和(carbon neutrality)、数字鸿沟(digital divide)等领域的术语出现频率增长80%。建议考生建立动态术语库,通过“主题归类—双语对照—语境例句”三级体系强化记忆。

四、科学备考策略与资源矩阵

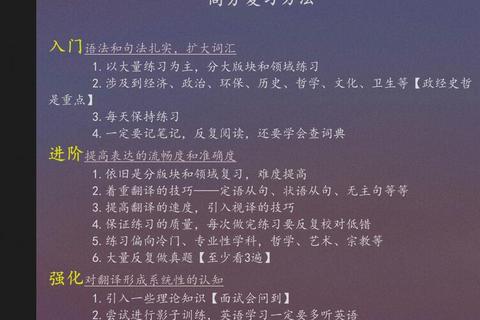

1. 阶段性训练法:

2. 批判性复盘机制:

建立“初译—参考译文对比—错误类型标注—重译”的四步精练流程。重点标注三类错误:

3. 资源优选清单:

翻译能力构建的本质回归

翻译硕士考试的终极目标,在于选拔具有跨文化沟通自觉性与策略思维能力的专业人才。考生在备考过程中,需始终牢记“翻译即抉择”(Translation is a decision-making process)这一本质属性,将真题训练视为真实翻译情境的预演,在语言转换中培养文化敏感度,在策略选择中锤炼专业判断力。唯有回归翻译行为的本质逻辑,方能在激烈的竞争中实现关键能力的真正突破。