土木工程学科作为实践性极强的专业领域,其研究生入学考试对考生的理论功底与综合应用能力提出了较高要求。面对中南大学土木工程考研的竞争态势,系统化梳理近五年真题规律、精准把握核心考点分布、制定科学备考策略,已成为考生突破复习瓶颈的关键路径。本文将从真题价值挖掘、知识体系重构、复习效能提升三个维度展开深度解析,助力考生构建符合命题逻辑的备考框架。

一、真题解析在备考中的战略价值

1. 命题规律可视化分析

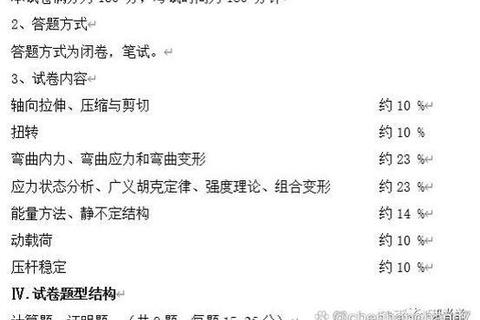

通过对2019-2023年考研真题的纵向对比发现,结构力学板块分值占比稳定在35%-40%,其中静定结构内力计算、位移计算、力法等基础题型出现频次达92%。材料力学试题呈现明显的“新情境+旧考点”特征,如2022年将弯曲应力计算与新型复合材料截面设计结合命题。这种规律提示考生:基础理论的实际工程应用能力已成为考核重点。

2. 学科能力考查维度解构

试卷中概念辨析题占比约15%,主要分布在土力学地基基础章节;计算推导题占55%,集中体现于结构力学与混凝土结构设计;综合应用题占30%,常以施工组织设计、抗震构造措施为命题载体。这种能力梯度分布要求考生建立“概念-计算-应用”三级知识加工体系。

3. 备考方向动态校准工具

2021年真题中BIM技术在施工管理中的应用、2023年装配式建筑连接节点设计等创新题型,反映命题组对行业前沿技术的关注度提升。建议考生建立“核心考点+技术延伸”双轨复习模式,在掌握梁板柱设计等传统重点的关注智能建造、绿色建筑等政策导向型考点。

二、学科核心考点体系化梳理

1. 结构力学三大能力模块

(1)几何构造分析:重点掌握两刚片、三刚片规则在桁架结构判定中的应用

(2)静定结构求解:弯矩分配法、剪力方程建立需达到3分钟内完成标准

(3)超静定结构计算:力法典型方程建立需重点突破温度变化、支座位移等非荷载因素处理

2. 混凝土结构设计关键突破点

正截面承载力计算每年必考,需特别注意T形截面类型判定(2020、2022年均出现)。抗震设计章节中“强柱弱梁”“强剪弱弯”等概念,近五年以组合选择题形式重复考查4次,建议制作对比表格强化记忆。

3. 工程经济与项目管理高频考点

资金时间价值计算(特别是等差序列现值公式)、单代号网络图关键线路确定、质量事故处理程序等考点,在案例分析题中出现概率超过70%。建议建立“公式+流程图”双编码记忆模型。

三、备考效能提升的五大策略

1. 三轮复习法的时间配置

基础阶段(3个月):完成考纲要求9本参考书的系统精读,配合章节习题建立知识框架

强化阶段(2个月):按专题分类突破真题,制作错题本记录解题思维断点

冲刺阶段(1个月):进行全真模考训练,将解题速度提升至选择题1.5分钟/题、计算题15分钟/题的标准

2. 思维导图的应用技巧

以“结构力学”为例,构建“基本假设→计算原理→公式体系→工程应用”四级知识树。建议使用XMind软件制作动态导图,将2021年桁架结构失效分析、2023年框架结构侧移计算等真题标注在对应知识节点。

3. 计算题解题的标准化流程

(1)题干信息提取:用红笔圈出已知条件,蓝笔标注待求量

(2)公式匹配:建立“问题特征→公式库”映射关系

(3)单位制管理:统一转换为kN-m制,避免量纲错误

(4)结果校验:通过量纲分析法、极限值检验法复核答案合理性

4. 前沿技术的备考切入方式

针对BIM、装配式建筑等拓展考点,建议每周精读2篇《土木工程学报》近期论文摘要,重点整理技术特点、应用场景、现存挑战三个维度内容。同时关注中南大学土木工程学院官网公布的科研项目动态。

5. 心理调节与应试技巧

建立“番茄钟+正念呼吸”组合训练法:每45分钟学习后进行5分钟深呼吸练习,降低焦虑水平。考试中遇到创新题型时,采用“关联迁移法”——将陌生问题分解为已知考点模块,如2022年新型支护结构分析题可拆解为土压力计算+稳定性验算组合应用。

四、复习质量监控与改进机制

建议考生建立“周评估-月诊断”双循环体系:每周日统计各章节习题正确率,绘制折线图观测进步曲线;每月末进行知识点普查,使用Anki记忆卡强化遗忘率超过40%的内容。特别要注意混凝土结构设计中的挠度验算、结构力学中的影响线应用等易错点,这些内容在近三年考生失分统计中占比达28%。

在距离考试60天时,应启动“真题重做计划”:将历年试题按考点重新归类,横向比较相同考点的不同命题角度。例如结构力学中的位移计算,2019年考查荷载作用,2021年考查温度变化,2023年组合考查支座位移与荷载作用,这种演变趋势提示考生需要建立多因素耦合分析能力。

备考的本质是认知系统的升级迭代。通过真题解析建立命题思维,依托考点梳理构建知识网络,运用科学策略提升复习效能,这三重维度共同构成攻克中南土木考研的制胜法则。建议考生在最后阶段着重培养“考点敏感度”——看到题目能快速定位知识模块,面对复杂问题能实施有效拆解,最终形成符合研究生选拔要求的专业素养与思维能力。