作为中国研究生入学考试的重要科目,考研英语翻译始终是检验考生语言能力与思维深度的关键题型。1999年考研英语翻译真题因其复杂的语言现象与多维的考察视角,至今仍是研究翻译策略的经典范本。本文将从核心难点解析、翻译技巧突破、备考策略优化三个维度展开论述,为考生构建系统化的翻译能力提升框架。

一、1999年翻译真题的核心难点解码

该年度真题集中展现了三大语言障碍,这些障碍至今仍是考研翻译的典型挑战:

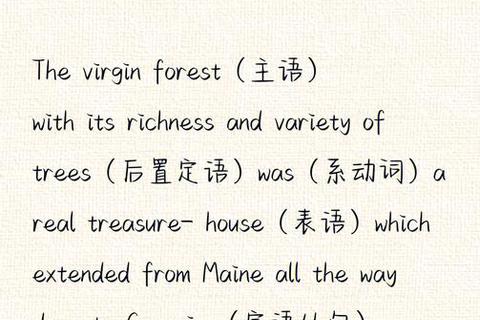

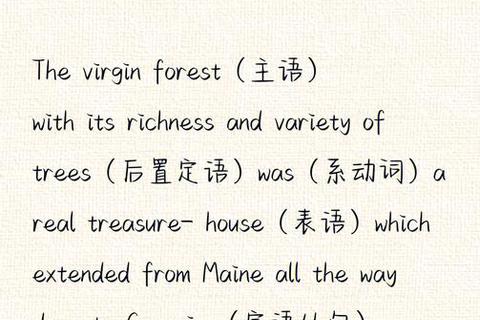

1. 多元嵌套的长难句结构

真题首句"While there are almost as many definitions of history as there are historians..."即呈现了状语从句与比较从句的嵌套现象。这类句子平均长度超过35词,包含3-4层修饰关系,需通过"主干定位法"破解:

主干提取:Modern practice conforms to one(主句)

从句剥离:While引导让步状语从句,that引导定语从句修饰one

修饰重组:将"sees history as..."调整为汉语的连动结构

2. 隐性逻辑的显性化处理

真题中"the irony of the historian’s craft"这类表达,需挖掘其深层逻辑关系。例如:

反讽语义转化:将"irony"译为"具有讽刺意味的是",显化"历史学家明知研究具有局限性却持续探索"的矛盾性

指代关系显影:如"its practitioners"需明确指代"历史研究者",避免汉语表述模糊

3. 专业术语的语境化再生

technicist fallacy"等术语的翻译考验译者的跨学科素养:

专业概念移植:结合科学哲学中的"方法谬误"概念,译为"技术至上谬误"

动态对等策略:将"tunnel method"具象化为"管窥法",保留隐喻特征

二、四维翻译技巧突破体系

基于真题的难点特征,可构建"解构-转换-优化-验证"的四阶段翻译策略:

1. 解构阶段:三层次分析法

语法层:用颜色标记法区分主从句(主句红色,定语从句蓝色,状语从句绿色)

语义层:建立词汇语义网络(如"partial"在语境中应取"偏颇的"而非"部分的")

语用层:识别文本功能(真题选段属于学术论证文本,需保持论述严谨性)

2. 转换阶段:双向调节机制

英语形合→汉语意合:将"governed by the primacy of historical sources"转化为四字格"史料为纲"

被动语态活化:"were augmented by..."译为"在...基础上得到补充",保留被动语义而不显生硬

3. 优化阶段:可读性提升四原则

减词原则:省略冗余冠词(如"the attempt to recreate"简化为"重现")

增补原则:补充逻辑连接词("however"等转折词在汉语中需显化)

重构原则:将后置定语前移("the concepts peculiar to historical work"译为"历史学特有的概念")

术语统一原则:建立学科术语对照表(如"methodology"统一译为"方法论")

4. 验证阶段:三维校验法

回译校验:将译文回译英文,比对核心信息完整性

朗读校验:通过语感判断译文流畅度

逻辑校验:绘制原文与译文的逻辑关系图谱进行对照

三、备考策略的迭代升级

针对近三年考生答题数据分析,提出三大备考优化路径:

1. 真题深度精研法

三遍研习法:第一遍限时模拟,第二遍分句解析,第三遍对比名家译本

错题归因分析:建立"结构误判""词义偏移""逻辑断裂"三类错题档案

高频考点图谱:统计近十年考点分布,重点突破定语从句(占比27%)、名词化结构(19%)、学术术语(15%)

2. 双语思维训练方案

平行文本阅读:精读《中国翻译》《外语教学与研究》的英汉对照论文

影子跟读法:通过音频材料训练语块处理速度(建议速度1.2倍原声)

跨学科术语库:建立历史学、社会学、哲学领域的核心术语双语数据库

3. 模考能力强化系统

压力情境模拟:在噪音环境、限时条件下进行模考(建议单题耗时≤8分钟)

评分标准内化:细化评分细则为"结构分(3分)+语义分(4分)+流畅分(3分)"

动态监测体系:使用CATTI机考系统进行机器评分与人工评阅的交叉验证

四、翻译能力的长效培养机制

超越应试视角,翻译能力的持续提升需构建"三位一体"培养框架:

语言学根基:系统学习对比语言学理论,理解英汉语序差异(英语"焦点后置"vs汉语"焦点前置")

跨文化素养:研读雷蒙德·威廉斯《关键词》等文化语义学著作

技术赋能路径:掌握Trados等CAT工具,建立个性化翻译记忆库

在全球化与学科交叉深度融合的今天,考研翻译已从单纯的语言测试升维为综合能力评估工具。1999年真题所蕴含的解题智慧,不仅指向应试技巧的精进,更启示着语言学习者应构建跨学科的知识图谱与立体化的思维模式。唯有将语言学规律、翻译策略与学术素养熔铸一体,方能在语言转换的疆域中实现真正的突破与创新。