教育学作为考研的热门学科之一,其真题研究在备考中具有“风向标”意义。本文将从真题解析、高频考点与备考策略三个维度展开,结合教育学理论与近年命题趋势,为考生提供系统性指导。

一、教育学考研真题的题型特征与命题规律

近年教育学统考(如311教育学基础综合)的题型呈现“基础性与应用性并重”的特点。以2025年真题为例,试卷分为选择题、简答题、论述题和案例分析题四类,其中:

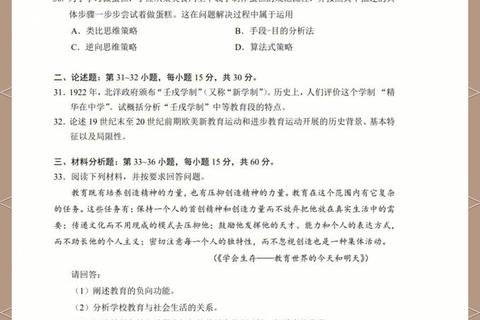

1. 选择题(45分)侧重基础概念识别,如“谢弗勒教育定义的分类”“教育的社会属性”等,要求考生对《教育学原理》《中外教育史》中的核心概念精准记忆。

2. 简答题(30分)常围绕教育功能、师生关系、课程理论等模块命题,如“简述教育构成要素的联系”,需结合王道俊《教育学》中的系统框架作答。

3. 论述题(45分)多考查理论综合运用能力,例如“结合实例分析教育公平的现实困境”,需串联教育社会学、政策学知识,并引用《中国教育改革发展纲要》等文件佐证观点。

4. 案例分析题(30分)聚焦教育实践问题,如“双减政策下课外培训机构的转型路径”,需调用教育经济学与管理学知识,体现“理论指导实践”的命题导向。

命题趋势变化显示,单纯识记类题目占比下降(从2019年的60%降至2025年的45%),而跨学科综合分析题比例显著提升。例如2025年新增“教育数字化转型对教学模式的冲击”一题,要求结合信息技术与课程整合理论作答。

二、教育学高频考点解析与知识框架构建

基于近五年真题统计,高频考点集中于以下板块(见表1):

| 学科模块 | 高频考点举例 | 考查形式 | 分值占比 |

||-|--|-|

| 教育学原理 | 教育本质、教育目的、课程与教学论 | 简答/论述 | 35% |

| 中外教育史 | 科举制度演变、杜威实用主义 | 选择/材料分析 | 25% |

| 教育心理学 | 学习动机理论、认知策略分类 | 案例分析/简答 | 20% |

| 教育研究方法 | 行动研究设计、问卷效度检验 | 实验设计/论述 | 15% |

| 教育热点 | 教育公平、人工智能教育应用 | 开放性论述 | 5% |

(一)教育学原理的三大核心圈层

1. 第一圈层(必考重点):课程设计(如泰勒原理)、教学原则(启发性与因材施教)、德育模式(价值澄清与体谅模式)。需熟记陈桂生《教育原理》中的经典论述,并能结合“新课标改革”分析现实意义。

2. 第二圈层(高频考点):教育制度(双轨制与单轨制比较)、教育与社会发展(人力资本理论)。建议绘制“教育功能矩阵图”,从政治、经济、文化三个维度梳理逻辑链。

3. 第三圈层(基础考点):教育起源说(生物起源论与劳动起源论之争)、教育本质属性。可通过对比孟禄《教育史教科书》与凯洛夫《教育学》的观点差异加深理解。

(二)教育心理学的“四维突破法”

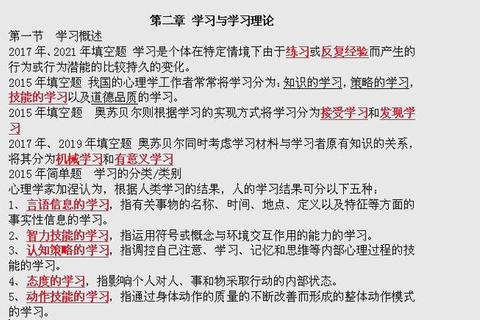

针对“学习策略分类”这一难点,可构建“认知-元认知-资源管理”三维模型(见图1):

三、科学备考策略与复习阶段规划

(一)三轮复习法的进阶路径

1. 基础阶段(3-6月):

2. 强化阶段(7-9月):

3. 冲刺阶段(10-12月):

(二)答题技巧的“三大黄金法则”

1. 概念表述标准化:回答“教育目的”时,需区分“实然”与“应然”维度,引用《教育学基础》中的“个人本位论与社会本位论”框架。

2. 论述逻辑结构化:采用“总-分-总”结构,如分析“家校共育”问题时,先定义概念,再分述政策支持、实践案例、现存问题,最后提出“数字家校平台”等创新对策。

3. 案例分析方法论:运用SWOT分析模型处理教育管理类题目,例如评估“县中塌陷”现象时,从师资流失(劣势)与专项扶持(机会)等多角度切入。

四、

教育学考研不仅是对知识储备的检验,更是思维品质与学术素养的锤炼。考生需建立“真题-理论-实践”三位一体的学习系统,将《311应试宝典》的知识图谱、历年真题的命题逻辑与教育热点的深度思考相结合。面对2026年可能出现的“教育神经科学”“乡村教育振兴”等新兴考点,唯有以系统性思维应对,方能在变革中把握先机。