信度检验作为社会科学研究中的基石性方法,其本质在于验证测量工具的稳定性和一致性,如同精密仪器的校准过程,确保研究数据的可信度。在教育测评、心理学量表开发、市场调研等领域,信度检验直接决定了研究结论的科学性与实践价值。本文将以高考评价体系下的生物学情境化试题开发、大学生心理健康量表优化等典型案例为载体,系统解构信度检验的核心逻辑与操作路径。

一、信度检验的核心要素解析

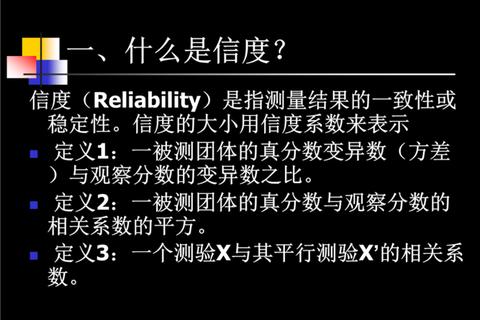

信度检验的本质是通过量化指标揭示测量工具的误差控制能力,其核心要素构成测量科学性的三重保障机制:

1. 时间维度稳定性

重测信度(Test-retest Reliability)通过同一工具在不同时间点的测量结果相关性评估稳定性。例如某心理健康量表在间隔两周的两次施测中达到0.82的皮尔逊相关系数,证明其对情绪波动的抗干扰能力。教育测评中高考模拟题的重测信度需高于0.7,否则需排查题目表述歧义或知识点覆盖不全等问题。

2. 内容维度一致性

内部一致性系数(如Cronbach's α)反映量表内部题项的同质性。当某学科素养量表的α系数从0.68提升至0.79时,意味着通过删除与"科学思维"维度相关性低于0.4的题项(如"实验器材名称记忆"类题目),强化了概念测量的聚焦度。需注意α系数对题项数量的敏感性,5题以下的维度检验需结合折半信度法。

3. 形式维度等值性

复本信度要求A/B卷在难度、结构、考查目标上实现等值转化。某市高考适应性考试采用"新冠疫情"与"生态农业"两类情境命制同考点试题,其复本信度达0.85,验证了情境载体更换不影响核心能力测量的有效性。

二、信度检验的实践路径构建

基于"设计-实施-诊断-优化"的闭环逻辑,信度检验的实施可分为四个进阶阶段:

阶段1:测量工具的结构化设计

阶段2:多维信度指标的协同验证

| 检验目标 | 适用方法 | 阈值标准 |

||-|--|

| 跨时间稳定性 | 重测信度(Pearson r) | >0.7 |

| 内部一致性 | Cronbach's α系数 | >0.8|

| 跨情境等值性 | 复本信度(Spearman ρ) | >0.75|

阶段3:误差来源的系统诊断

阶段4:测量工具的迭代优化

三、典型真题案例的深度解构

案例1:高考生物学情境化试题的信度保障

某省命题组开发"湿地生态系统修复"情境试题时,通过三阶段信度控制:

1. 理论建模阶段:依据《中国高考评价体系》分解"生命观念"为物质循环、能量流动等4个观测点,编制双向细目表。

2. 试测分析阶段:对326名考生进行预测试,使用SPSS计算各题项CITC值,淘汰与总分相关系数<0.3的2道题。

3. 等值优化阶段:开发A卷(红树林修复)、B卷(高原湖泊治理)两类情境试题,经项目反应理论(IRT)校准,确保难度参数b值差异<0.3。

案例2:大学生社交焦虑量表的信度危机应对

某研究团队初始量表α系数仅0.68,诊断发现:

优化措施包括:

四、信度检验的实践挑战与突破路径

当前研究面临三大共性挑战:

1. 情境依赖困境:创新型题型如开放性探究任务的信度系数普遍低于0.7,需开发基于模糊数学的评分者一致性算法。

2. 跨文化适配:直接移植国外量表常导致信度衰减,某职业兴趣量表汉化时,通过认知访谈修正4个题项的语义等效性,使α系数从0.65恢复至0.82。

3. 动态监测缺失:传统信度检验多为截面数据分析,某教育评估项目引入时间序列模型,实现信度系数的实时预警。

突破路径建议:

信度检验绝非简单的数据计算,而是测量科学性与教育的双重实践。从经典测量理论到项目反应理论,从纸笔测试到自适应评估,信度检验的方法论演进始终围绕"精确刻画人类行为"的核心命题。教育研究者需建立"工具开发-数据检验-教学反馈"的闭环意识,使信度检验真正成为提升教育质量的科学引擎。