在考研英语写作中,把握命题核心不仅需要扎实的语言功底,更考验考生对主题内涵的深度理解与逻辑构建能力。2007年考研英语一大作文以“足球守门员与射门者”的对比图画为切入点,引导考生探讨自信抉择与理性评估的辩证关系。这一主题既体现了对考生思维能力的考查,也揭示了应对挑战时的核心方法论。

一、命题背景与核心逻辑解析

2007年的作文题通过一幅对比图画,暗示了面对困难时两种截然不同的态度:一方将困难过度放大(射门者眼中的“庞大守门员”),另一方则将挑战简单化(守门员眼中的“狭小球门”)。这种设计巧妙地将“认知偏差”与“自我评估”融入命题,要求考生分析现象背后的心理机制与社会意义。

从教育测评理论的角度看,该题目旨在考查考生三个维度的能力:

1. 观察与能力:准确提取图画中的对比元素,如人物姿态、心理暗示的视觉符号;

2. 批判性思维:揭示过度自信与过度悲观背后的认知误区;

3. 实践迁移能力:结合实例论证理性评估对个人发展的重要性。

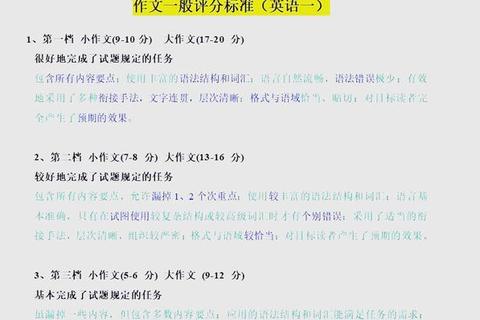

值得注意的是,阅卷标准特别强调“语确性”与“结构逻辑性”的平衡。例如,首段需完整图画细节,若仅用一句话带过,可能直接导致3分扣减。这要求考生在展现创造力的必须遵循严谨的学术写作规范。

二、自信抉择的理论根基与实践价值

心理学中的“自我效能理论”(Self-Efficacy Theory)为“自信抉择”提供了理论支撑。班杜拉指出,个体对自身能力的信念直接影响其行为选择与坚持程度。在考研写作语境下,这种信念体现为:

实践中,考生可通过三重路径培养这种能力:

1. 认知重构训练:每日记录三个成功应对挑战的案例,强化正向思维惯性;

2. 模拟场景演练:针对高频考题(如环境保护、科技)预设论点库,降低临场决策焦虑;

3. 反馈循环机制:组建学习小组互评作文,通过外部视角修正自我认知偏差。

三、理性评估的方法论体系构建

理性评估并非简单的利弊分析,而是建立在对客观条件与主观能力的系统性考察上。管理学中的SWOT分析模型(优势、劣势、机会、威胁)可迁移至写作策略制定:

| 维度 | 应用场景示例 | 实操建议 |

||-||

| 优势 | 熟悉议论文结构 | 优先采用三段式框架确保基础分 |

| 劣势 | 高级词汇储备不足 | 建立“替换词库”规避重复表达 |

| 机会 | 社会热点与经典命题的交叉点 | 提前准备跨话题论证素材 |

| 威胁 | 时间压力导致的逻辑断裂 | 设计5分钟提纲撰写标准化流程 |

这种结构化分析帮生在150-200词的有限篇幅内,实现论点密度的最大化。例如,在论证“理性评估促进创新”时,可引用爱迪生发明电灯时对1600种材料的系统性测试作为例证,既符合学术严谨性,又增强说服力。

四、双元协同策略在备考中的实施路径

将自信与理性融合为“战略型乐观主义”,需要考生在以下环节建立协同机制:

1. 素材积累阶段

2. 写作训练阶段

3. 临场应对阶段

五、从应试策略到人生哲学的升华

2007年的命题设计超越了单纯的英语能力测试,实质上构建了一个微型决策实验场。当考生在考场上权衡“守门员”与“射门者”的象征意义时,也在无意识中演练着未来职业选择、学术研究甚至人生重大转折点的决策模式。

教育心理学家德韦克的“成长型思维”(Growth Mindset)理论指出,将能力视为可塑变量而非固定特质的个体,更善于在挑战中实现自我突破。这种思维迁移使得考研写作训练成为人格塑造的契机——每一次对图画寓意的解读,都是对现实问题解决能力的隐喻式提升。

在考研改革的语境下,2007年试题的经典性在于其揭示了能力测评的本质规律:优秀的写作不仅是语言的展示,更是思维品质的具象化。通过将自信抉择与理性评估转化为可操作的策略体系,考生不仅能提升应试表现,更将获得受益终身的决策智慧。正如试题范文中的警句所示:“Nothing is impossible, just do it”——这句话的精髓不在于盲目的行动主义,而在于理性评估后的坚定执行。这种思维与行动的统一,正是高等教育选拔人才的核心期待。