生物制药产业作为现代医药领域的核心驱动力,正以前所未有的速度推动疾病治疗方式的革新。随着全球范围内精准医疗与个性化治疗需求的增长,核心技术的突破与研发策略的优化已成为企业立足国际竞争的关键。本文将从技术突破现状、研发策略优化、实践应用案例及人才教育支撑四个维度展开探讨,并结合典型真题解析,为行业参与者提供系统性参考。

一、生物制药核心技术突破的现状与挑战

1. 全球第二梯队的突围与瓶颈

中国生物制药行业已跻身全球第二梯队前列,2024年国家药监局批准的一类创新药达38个,覆盖肿瘤免疫、罕见病等领域。原始创新能力不足仍是主要短板,如肿瘤药物研发中同质化靶点占比超70%,而首创药物(first-in-class)仅占4%市场份额。这一现象反映出“跟踪式创新”模式的局限性,核心技术如基因编辑递送系统、蛋白质动态结构解析等仍依赖进口技术。

2. 细胞与基因治疗的技术突破

细胞治疗领域,CAR-T疗法在血液肿瘤中的应用已实现商业化,但实体瘤疗效仍受限于肿瘤微环境穿透力。2024年康方生物开发的PD-1/CTLA-4双抗药物“卡度尼利”通过协同靶点设计,将宫颈癌治疗客观缓解率提升至33%。此类案例表明,双特异性抗体技术、CRISPR-Cas9基因编辑工具的应用正推动治疗范式的革新。

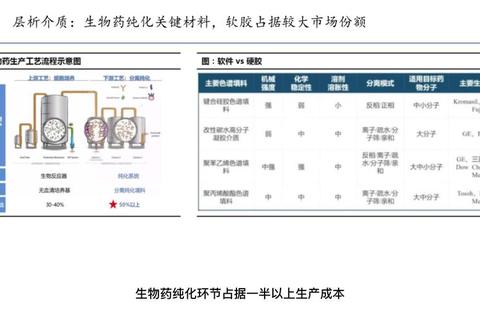

3. 核心设备与生产工艺的国产化

生物反应器、层析系统等关键设备长期被欧美企业垄断。近年国内企业通过微载体培养工艺优化,将CHO细胞表达量从3g/L提升至8g/L,但与国际领先水平的15g/L仍存在差距。连续生产工艺(Continuous Manufacturing)的稳定性问题仍是规模化生产的瓶颈。

二、研发策略优化的关键路径

1. 差异化靶点筛选与临床设计

避免同质化竞争需建立科学的靶点评估体系。康方生物在PD-1/VEGF双抗药物“依沃西”开发中,通过临床前毒性预测模型筛选出低出血风险候选分子,较传统单抗安全性提升40%。靶点筛选需结合多组学数据分析,例如利用TCGA数据库验证靶点与疾病相关性。

2. 全生命周期管理策略

以“卡度尼利”为例,其研发路径分为三阶段:突破性疗法快速上市→大适应症扩展(肺癌、胃癌等)→联合用药布局(如与化疗、放疗协同)。这种“先发制人”策略可延长产品专利周期,预计其峰值销售额将突破50亿元。

3. 国际化合作与技术转化

2024年《全链条支持创新药发展实施方案》强调“出海”战略。案例显示,依沃西通过授权Summit公司海外权益,获得50亿美元首付款+分成,其核心在于:①选择未满足临床需求的适应症(如NSCLC);②采用国际多中心临床试验设计(MRCT),缩短审批周期。

三、实践应用与真题解析

1. 分子机制类题目解析

例题: CRISPR-Cas9系统中sgRNA的作用机制是什么?如何优化其特异性?(源自USABO竞赛真题)

解析:

2. 临床试验设计要点

案例: 某双抗药物在II期试验中显示ORR为45%,如何设计III期试验?(参考NMPA指导原则)

解决方案:

四、人才培养与学科交叉支撑体系

1. 多学科知识融合教育

四川大学生物治疗国家重点实验室通过“华西生物国重创新班”模式,整合药学、材料学、信息学课程。例如,mRNA疫苗研发课程涵盖:①脂质纳米粒合成(化学);②序列优化(生物信息学);③免疫原性评估(医学)。此类培养体系使毕业生在药明康德等企业的研发岗竞争力提升30%。

2. 竞赛能力与产业需求衔接

USABO等生物竞赛强调分子机制与数据分析能力,如2025年真题要求解析Western Blot结果中的非特异性条带成因。教学中可引入真实研发案例,例如某CD47单抗因红细胞结合问题导致临床试验暂停,引导学生思考靶点筛选的脱靶效应。

五、未来展望与策略建议

生物制药的下一阶段竞争将集中于:①人工智能驱动的靶点发现(如AlphaFold3的应用);②通用型细胞治疗技术(如iPSC来源的现货型CAR-T);③连续生产技术的工程化突破。建议企业建立“基础研究-临床转化-商业拓展”三位一体体系,例如:

生物制药的黄金时代已然来临,唯有将技术创新、策略优化与人才培养深度融合,方能在全球医药版图中占据制高点。从靶点筛选的分子探索到临床试验的宏观设计,每个环节都需秉承“科学为本,患者为先”的理念,最终实现从“中国制造”到“中国智造”的跨越式发展。