在政治学科的备考过程中,考生常因知识点庞杂、理论抽象而陷入低效复习的困境。如何从纷繁的考纲内容中提炼高频考点,如何将理论知识与真题实践相结合,如何制定科学的备考策略以提升应试能力,成为突破政治考试的关键。本文将从高频考点的识别与解析、真题的深度分析方法、备考策略的优化路径三个维度展开论述,为考生提供兼具理论指导性与实践操作性的解决方案。

一、高频考点的识别与命题规律解析

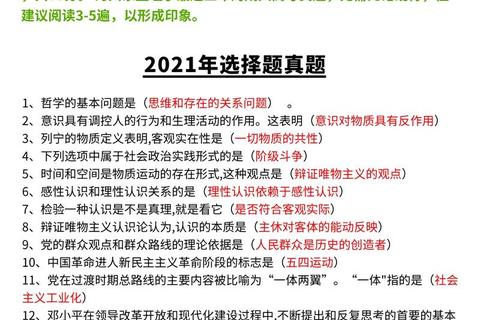

高频考点是政治考试命题的核心载体,其背后反映的是学科知识体系中的重点内容与时代热点。例如,马克思主义基本原理中的“矛盾论”“实践观”,中国特色社会主义理论体系中的“新发展理念”“全过程人民民主”,以及时政热点的“中国式现代化”“全球治理体系变革”等,均属于历年真题中反复出现的主题。

1. 高频考点的筛选依据

高频考点的识别需结合以下三方面依据:

2. 高频考点的分类与关联性分析

高频考点可分为理论型考点(如唯物史观、社会主义核心价值观)与实践型考点(如乡村振兴、生态文明建设)。考生需建立两类考点的关联框架:例如,以“乡村振兴”为例,既需掌握其政策内涵(实践层面),也要从“城乡融合发展理论”(理论层面)分析其逻辑基础。通过构建知识点之间的网状结构,可强化对综合性论述题的应对能力。

二、真题深度解析:从答题技巧到思维训练

真题解析不仅是熟悉题型的过程,更是培养政治学科思维的核心途径。科学的真题分析方法需包含以下步骤:

1. 题型拆解与考点定位

2. 错题归因与思维修正

统计错题类型可发现常见误区:

针对上述问题,考生需建立“错题档案”,标注错误类型并补充相关知识链,例如通过制作思维导图厘清概念边界。

3. 模拟实战与时间控制

在真题训练后期,需模拟考场环境进行限时训练。建议选择题单题平均耗时控制在1分钟内,论述题预留20-30分钟构建答题框架。通过反复演练,可优化时间分配策略,避免因时间不足导致失分。

三、备考策略优化:从知识积累到能力跃迁

高效的备考策略需兼顾知识输入与输出,实现从被动记忆到主动应用的转化。

1. 知识体系的建构方法

2. 时政热点的追踪与内化

3. 心态调整与资源利用

政治考试的高分突破,依赖于对高频考点的精准把握、对真题规律的深刻理解,以及对备考策略的持续优化。考生需摒弃“死记硬背”的惯性思维,转而采用系统性、分析性与实践性兼备的复习方法。唯有将知识转化为解决实际问题的能力,方能在考场中从容应对,实现从量变到质变的跨越。