在竞争日益激烈的教育环境中,备考策略的科学性与精准性直接决定了学习者的成败。无论是中高考、研究生入学考试,还是职业资格认证,真题始终是考生洞悉命题逻辑、掌握核心考点的核心工具。如何从真题中提炼规律,又如何基于规律设计高效的复习路径?本文将围绕真题的核心价值、解析方法及备考策略展开深度探讨,为学习者提供兼具理论支撑与实践指导的解决方案。

一、真题的价值:从经验积累到规律提炼

真题不仅是过去考试的记录,更是命题趋势与能力要求的直观体现。其核心价值体现在三个方面:

1. 揭示命题框架与重点分布

通过对历年真题的系统分析,考生可清晰识别高频考点、题型权重及知识模块的关联性。例如,在高考数学中,函数与导数、立体几何等模块的占比较高,且常以综合性大题形式出现。这种规律性特征为复习划定了优先级,帮生避免“平均用力”的误区。

2. 反映能力考查的底层逻辑

考试的本质是对学科思维与应用能力的评估。以英语阅读为例,真题中题目设置的顺序往往遵循“细节理解—推理判断—主旨归纳”的递进逻辑,这要求考生不仅掌握词汇语法,还需具备信息整合与批判性思维能力。真题的反复训练,能够帮生内化此类思维模式。

3. 提供实战模拟的真实场景

真题的难度系数、时间分配与真实考试高度一致。通过限时训练,考生可逐步适应考试节奏,减少因紧张导致的失误。研究显示,经过3-5套真题模拟的考生,时间管理能力平均提升20%以上(数据来源:教育心理学实验研究,2020)。

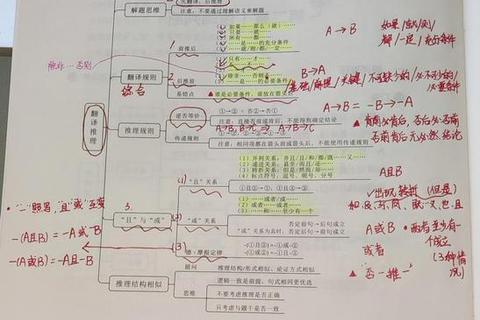

二、真题解析方法论:从表层分析到深度建模

真题的解析需超越“对答案”层面,建立科学的分析框架。以下为四大核心步骤:

1. 考点标注与知识图谱构建

每道题目均对应特定的知识点与能力要求。建议使用“双色标记法”:一种颜色标注直接考查的知识点(如物理中的牛顿定律),另一种颜色标注隐含能力(如数学建模或实验设计)。通过分类统计,可绘制出个性化的知识薄弱点图谱。

2. 命题规律提炼与趋势预测

以三年为周期,对比同一考点的命题形式变化。例如,近年高考语文作文题目逐渐从“单一主题”转向“多材料辩证分析”,这要求考生提前训练思辨性写作框架。可结合考试大纲的修订方向,预判未来可能的命题创新点。

3. 错题归因与策略迭代

错误的根本原因可分为三类:知识漏洞(公式记忆错误)、思维偏差(逻辑推理不严谨)与应试技巧不足(审题不仔细)。针对不同成因,需制定差异化的改进方案。例如,知识漏洞可通过“专题突破+变式训练”弥补,而思维偏差需借助错题反思模板进行复盘。

4. 建立真题数据库与检索系统

利用数字化工具(如Excel或Notion),将真题按年份、考点、难度等维度分类归档。这一系统不仅便于快速检索同类题型,还能通过数据可视化呈现个人进步曲线,增强备考信心。

三、高效备考路径设计:从理论到实践的闭环

基于真题解析的成果,考生需构建“输入—内化—输出”三位一体的复习体系:

1. 输入阶段:精准定位与资源筛选

优先完成近五年真题,确保覆盖最新命题趋势。

搭配权威教辅(如《五年高考三年模拟》),补充同类题型的变式训练。

利用“二八法则”,将80%的时间投入20%的高频核心考点。

2. 内化阶段:深度加工与思维升级

主动回忆法:闭卷重做错题,强制大脑提取记忆而非依赖答案。

费曼技巧:将解题思路讲授给他人,暴露理解盲区。

间隔重复:根据艾宾浩斯遗忘曲线,在1天、3天、7天后重复训练薄弱题型。

3. 输出阶段:模拟实战与策略优化

每月进行一次全真模拟,严格遵循考试时间和环境。

分析模拟结果时,重点关注“时间损耗点”与“决策失误点”(如因纠结某题导致后续答题仓促)。

建立“应急预案库”,针对突发状况(如难题卡壳、时间不足)设计备用方案。

四、常见误区与突破策略

误区1:盲目追求刷题数量,忽视质量

突破点:采用“三遍刷题法”——第一遍限时模拟,第二遍错题精研,第三遍同类题型举一反三。

误区2:过度依赖参考答案,缺乏独立思考

突破点:参考答案后附加“思路对比栏”,记录自己的原始思路与标准解法的差异,逐步修正思维路径。

误区3:忽视非智力因素对成绩的影响

突破点:通过真题模拟训练心理韧性,例如刻意在嘈杂环境中答题以提升专注力。

五、以真题为锚,构建可持续提升的学习生态

真题的价值远超其作为“题目”的原始属性,它既是命题规律的载体,亦是能力进阶的阶梯。通过科学的解析方法与系统化的备考设计,考生可将真题转化为个性化的“备考导航仪”,实现从知识积累到思维跃迁的质变。更重要的是,这一过程中培养的元认知能力(如自我监控、策略调整),将成为应对未来复杂挑战的终身竞争力。

教育的终极目标不仅是赢得考试,而是培养解决问题的能力。而真题,恰恰为这一目标提供了最真实的训练场。