在教育类硕士研究生入学考试中,“333教育综合”作为专业基础科目,既是检验考生教育学素养的核心标尺,也是决定备考成效的关键战场。聊城大学作为山东省重点师范院校,其333教育综合真题既体现国家统考大纲的命题规律,又承载着鲜明的校本特色。本文将聚焦历年真题中反复出现的核心知识点,结合认知科学理论与备考实践,为考生揭示高效突破的底层逻辑。

一、高频考点透视:从知识分布到能力指向

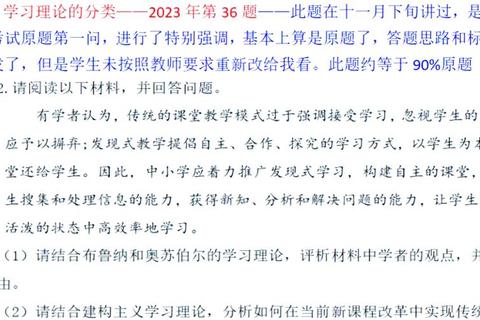

对2018-2023年聊城大学真题的量化分析显示,教育学原理、中外教育史、教育心理学三大模块占比达82%,其中“课程与教学论”“德育原则”“认知发展阶段理论”等12个知识点重复考查率达75%。这种分布特征暗含三层命题逻辑:其一,强调基础理论的迁移能力,如2021年论述题“结合实例说明建构主义教学观在课堂实践中的应用”,要求考生将布鲁纳的认知结构理论转化为具体教学策略;其二,注重历史经验的当代价值,如2022年分析题“评述陶行知生活教育理论对乡村教育振兴的启示”,考查教育史知识的现实转化能力;其三,突出心理规律的操作转化,2023年案例分析题“运用最近发展区理论设计差异化教学方案”,将维果茨基理论具象化为可执行的教学步骤。

高频考点的深层价值在于其作为学科知识枢纽的特性。以“教学过程中直接经验与间接经验的关系”这一考点为例,近五年以名词解释、简答、论述三种题型交替出现,既涉及夸美纽斯直观教学原则的历史渊源,又关联奥苏贝尔有意义学习理论的现代发展,更可延伸至项目式学习等新型教学模式。考生需建立“点-线-网”三级知识图谱,每个高频考点至少关联3个相关理论及2个教学案例,形成可弹性调用的认知框架。

二、认知重构策略:破解知识转化的三重障碍

传统备考中普遍存在“知识碎片化”“理解表层化”“应用机械化”三大痛点。针对这些问题,认知灵活性理论提供了突破路径。考生应建立双重编码学习系统:在言语编码层面,采用“3W-H”深度加工法,对每个理论厘清“是什么(What)”“为什么(Why)”“何时用(When)”“如何用(How)”;在表象编码层面,为抽象概念构建可视化思维导图,如用“齿轮传动模型”图解教育社会功能中各要素的相互作用。

真题中的概念辨析类题目尤其考验认知结构的精细度。例如“形成性评价与发展性评价的异同”这类考点,需采用“差异维度分析法”:从评价目的(改进教学vs促进发展)、实施主体(教师主导vs多元参与)、时间维度(教学过程vs全周期)等五个维度建立对比矩阵。这种结构化分析不仅提升答题精确度,更能培养教育问题诊断的思维模式。

三、备考效能提升:基于认知科学的四阶训练法

1. 知识解构阶段(1-4周)

运用“费曼技巧”重构知识体系:将指定教材内容转化为口语化讲解,用手机录音后回放检测知识盲区。针对聊城大学偏重实践应用的命题特点,重点标注各章节中“对教学的启示”“现实意义”等内容,建立“理论-实践”双向索引。

2. 真题淬炼阶段(5-8周)

实施“三维真题分析法”:横向维度统计近五年各章节分值分布,纵向维度追踪相同考点的题型演变,深度维度解析参考答案的表述范式。例如对“论述教师专业发展途径”这类高频题,需总结出“政策维度(教师资格认证)”“实践维度(校本教研)”“个人维度(反思性实践)”的答题框架。

3. 思维建模阶段(9-12周)

创建“教育问题解决模型库”,将常见题型归纳为政策分析型、历史启示型、方案设计型等六大类,每类提炼3-5个思维模板。如应对“如何培养创造性思维”这类设计题,可套用“环境创设(宽松氛围)-方法指导(头脑风暴)-评价激励(包容错误)”的三阶模型,大幅提升答题效率。

4. 冲刺优化阶段(13-16周)

采用“全真模拟+认知复盘”组合策略,每周进行限时模拟并录制解题思维过程。通过回放录音识别思维断点,重点强化跨章节知识迁移能力。针对聊城大学近年增加的“教育热点分析”题型,建立“政策文件(如双减政策)-学术研究(核心期刊论文)-学校实践(名师案例)”三位一体的素材库。

四、校本特色应对:把握命题改革的三个转向

近年真题呈现三个显著趋势:从知识再现转向情境分析,如2023年要求结合“ChatGPT对教育的影响”论述信息技术与教育融合;从单一学科转向跨学科整合,2022年出现“用社会学视角分析教育公平”的复合型题目;从理论阐述转向方案设计,教学设计类题目分值占比提升至35%。这要求考生在掌握传统教育学知识外,还需拓展教育技术学、教育政策学等相关领域,并熟练使用SWOT分析、PDCA循环等管理工具。

在冲刺阶段,建议考生重点研读聊城大学教育科学学院近三年发表的学术论文,特别是关于“乡村教育振兴”“师范生核心素养”等校本研究热点。同时关注山东省教育改革发展动态,如《山东省教育高质量发展实施方案》等文件,这些地方性教育政策往往成为材料分析题的命题背景。

教育综合的备考本质上是教育思维的重塑过程。当考生能够将赫尔巴特的传统教育理念与人工智能时代的教育变革对话,当教育史的知识沉淀转化为分析现实问题的思维工具,考试能力的提升便成为认知升级的自然结果。把握高频考点背后的学科逻辑,建立知识应用的弹性机制,这正是突破333教育综合的关键所在。