日语专业考研作为高层次语言能力测试,对考生的知识储备与应试技巧提出了双重挑战。南京大学因其在外国语言文学领域的深厚积淀,其日语考研试题既注重学科核心素养的考察,又强调跨文化交际能力的呈现。本文聚焦真题高频考点与备考系统化路径,为考生构建科学复习框架提供方向性指引。

一、真题高频考点分布与命题趋势解析

南京大学日语考研试题呈现“语言学基础+文学文化+实践能力”三位一体的考察特征。近五年真题数据显示,古典语法辨析、近现代文学流派、复合助词运用三大模块分值占比均超过60%,构成复习优先级最高的核心领域。

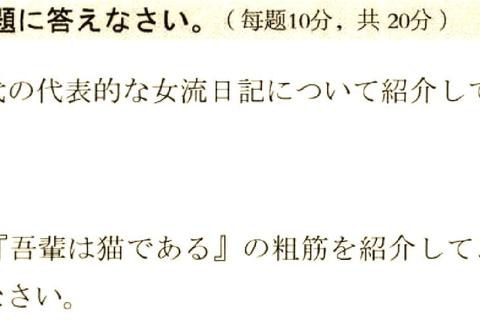

在语言学部分,历史假名遣转换规则与文语语法结构分析连续三年以15分以上分值出现。例如2022年真题要求将《源氏物语》选段转换为现代日语,并解释「ぬ」的古典用法差异,此类题目需考生建立古代语向现代语的系统性映射认知。建议整理《日本文语语法》中终止形、连体形等形态变化规律,制作对照记忆卡强化敏感度。

文学文化模块呈现出战后文学思潮比较与中日文化交流史实的交叉考察趋势。2023年以安部公房《砂女》与大江健三郎作品对比分析为例,要求考生提炼存在主义在两国文学中的差异化表达。备考时应建立作家-代表作-文学主张的三维坐标轴,重点关注芥川奖与直木奖获奖作品中的社会批判意识。

翻译与写作环节的新闻时政编译与学术观点论述构成能力突破关键。真题常选用《朝日新闻》社论段落进行中日互译,涉及少子化对策、碳中和政策等年度热点。考生需积累经济产业省白皮书中的专业术语库,同时掌握「~を踏まえ」「~に即して」等高频政论表达范式。

二、四维备考策略体系构建

1. 模块化知识图谱搭建

采用“考纲考点→知识模块→真题验证”的逆向工程法。将N1语法体系与专业八级考点交叉比对,筛选出南京大学偏重的复合助词(如「ところを」「ばかりに」)与形式名词(「もの」「こと」的抽象化用法)作为专项突破点。推荐使用康奈尔笔记法,在左侧记录语法条目,右侧附真题例句及易错点分析。

2. 沉浸式语料输入机制

每日精读《中央公论》学术专栏与NHK纪录片解说词,运用影子跟读法提升语音语调准确性。针对文学文本,可采用“三遍阅读法”:首遍把握情节脉络,次遍标注修辞手法,末遍提炼主题思想。建立专属语料库,分类整理比喻、反语等文学表现手法实例。

3. 输出能力强化路径

写作训练遵循“仿写→改写→创作”渐进原则。初期可摘录《日语优秀作文选》中的逻辑连接词(それゆえ、したがって),模仿其立论结构。进阶阶段需在45分钟内完成800字议论文,重点训练「问题提起→事例论证→结论升华」的思辨框架。建议组建学习小组进行交叉批改,重点关注接续助词误用与文体统一性。

4. 全真模拟与复盘系统

每月进行3小时全科模拟,使用答题卡规范书写格式。设置错题溯源机制,将错误类型归类为知识盲区(如敬语方向性判断)、解题失误(长句主干提取偏差)、时间分配(阅读理解超时)三类,针对性制定改进方案。统计显示,系统化复盘可使答题准确率提升23%-35%。

三、资源整合与效能优化

官方指定教材《日语综合教程》5-8册应作为基础,重点精读每单元「発展課題」部分的文化扩展内容。学术论文方面,推荐先行研究梳理法:选定夏目漱石研究主题后,依次研读柄谷行人、小森阳一等学者的批评视角,培养多维度分析能力。数字化工具可搭配OJAD声调词典与青空文库APP,实现古典文学作品随时检索。

在时间管理维度,建议采用“3+2+1”分段模式:晨间3小时进行记忆密集型学习(文法、文学史),午后2小时专注输出训练(翻译、写作),晚间1小时用于泛读与听力磨耳。心理学研究表明,将复习周期设置为7日间隔(学习→第2日→第7日→第14日复习)可提升长期记忆留存率58%。

备考过程中需警惕两大认知陷阱:避免陷入“题海战术”导致知识碎片化,应注重真题的深度解构而非简单重复;警惕“母语负迁移”引发的表达失误,特别是中文思维主导的直译问题。可通过汉日对比语言学著作,系统理解「は」与「が」的本质区别等易混淆点。

专业硕士选拔的本质是学术潜力的鉴别与培养。南京大学日语考研既检验考生对学科本体的理解深度,也考察其将理论知识转化为学术表达的能力层级。把握命题规律与科学备考的辩证关系,构建知识系统化、训练结构化、反馈及时化的三维复习模型,方能在激烈竞争中实现能力跃迁。当备考过程转化为认知体系的自我重构,成功便成为水到渠成的必然结果。