备考复旦大学809中外文学与文艺理论科目,既需要深厚的文学积淀,又需掌握高效的复习方法。本文结合历年真题规律与学科特点,系统梳理核心考点与复习策略,为考生提供兼具理论深度与实践价值的指导。

一、真题解析与核心考点

1. 题型结构与命题趋势

从近五年真题(如2023年、2021年)看,试卷分为客观题(70分)与主观题(80分)两大模块,前者以名词解释和简答题为主,后者侧重论述题。客观题注重基础知识的覆盖面,如2023年简答题“亚里士多德的悲剧情感理论”“荒诞派文学特征”均出自经典文艺理论;主观题则强调跨学科视野,如“唐诗审美特征与跨文化传播的关系”要求考生结合文学史与比较文学方法展开分析。

2. 高频核心考点

(1)文学理论与美学基础:包括中西文论的核心概念(如“作者已死”“症候阅读”)、悲剧理论、现代主义文学流派(如象征主义、荒诞派)等。需重点掌握《文学理论教程》《中国文学批评史新编》中的经典理论框架。

(2)中外文学经典作品:中国现当代文学(如老舍《鼓书艺人》、鲁迅《阿Q正传》)、外国文学(如欧美文学史中的古希腊悲剧、19世纪现实主义小说)的文本细读与主题分析能力是得分关键。

(3)跨学科分析能力:近年论述题常涉及民俗学与文学的关系(如2023年“民俗学与民间文学研究分野”)、文学与心理学交叉领域(如“同理心在民族文学理解中的作用”),需关注《艺术人类学与民间文学》等拓展书目。

二、高效复习策略

1. 三阶段复习规划

2. 记忆与输出技巧

(1)关键词联想法:对抽象理论(如“纯诗”“症候阅读”)采用“理论提出者+核心观点+批评案例”记忆链。例如“作者已死”可关联罗兰·巴特《作者之死》与《红楼梦》多元解读。

(2)对比表格法:将易混淆考点(如“新月社”与“象征诗派”、“荒诞派”与“存在主义文学”)制成对比表格,突出创作理念、代表作家及文学史评价的差异。

(3)真题逆向工程:以2023年论述题“跨文化视野下的唐诗接受”为例,反向整理“唐诗外译研究”“海外汉学中的唐诗阐释”等论文观点,构建个性化答题素材库。

3. 资源整合与时间管理

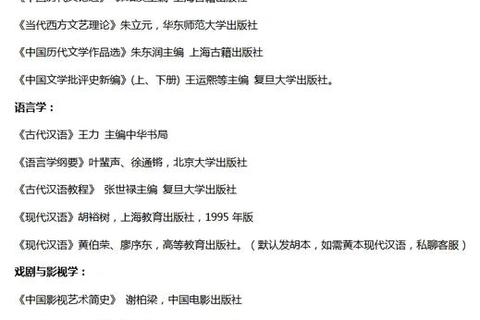

(1)必备用书:

(2)辅助工具:利用Anki记忆卡强化名词解释背诵,使用XMind绘制文学流派演变图谱,每日安排30分钟精读《文学评论》《外国文学研究》期刊论文以积累学术表达。

(3)时间分配建议:参考上岸考生的“黄金时段法”,将记忆密集型任务(如名词解释)安排在早晨,逻辑分析类任务(如论述题写作)置于下午,晚间进行错题复盘与专题拓展。

三、常见误区与突破建议

1. 避免“重记忆轻思辨”:部分考生过度依赖教材原文,忽视观点整合。建议对高频考点(如“文学与意识形态关系”)预先准备3-4种学术视角(如法兰克福学派、文化研究学派)的评述。

2. 克服“答题碎片化”:主观题需体现逻辑层次,可采用“总-分-总”结构:先定义核心概念,再分点论证(每点包含理论+文本+学者观点),最后总结学术价值或现实意义。例如分析“民俗学与文学的交融”时,可关联莫言《檀香刑》的民间叙事结构。

3. 警惕“热点追逐陷阱”:近年真题虽涉及新兴理论(如2023年“同理心取向”),但本质仍考查经典理论的迁移能力。复习时应以《文学理论教程》目录为纲,优先掌握结构主义、接受美学等基础理论。

复旦809科目的备考既是知识积累的过程,更是学术思维的锤炼。通过系统梳理考点、科学规划复习阶段、精准运用答题策略,考生可显著提升应试能力。值得注意的是,文学研究的魅力在于其开放性与批判性,在掌握“标准答案”框架的需保持对文本的独立思考——这正是高分答卷的终极密钥。