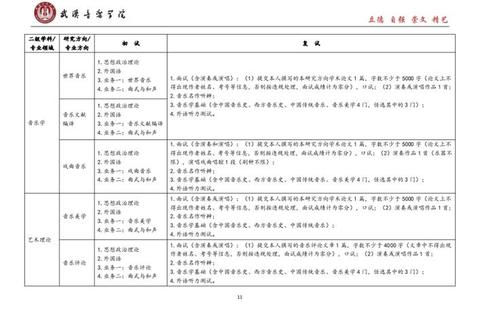

在当今竞争激烈的音乐教育领域,武汉音乐学院作为中国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府,其研究生入学考试对音乐理论与表演实践能力的考察具有高度的专业性和系统性。考生不仅需掌握扎实的音乐史学、作曲技术理论,还需具备将理论转化为舞台表现力的综合素养。本文将从真题解析入手,结合学科特点与备考策略,为考生提供兼具深度与实用性的指导。

一、音乐理论核心要点解析

武汉音乐学院考研理论科目(如614西方音乐史、中国音乐史等)注重知识体系的完整性与学术思维的批判性。以2025年真题为例,名词解释“格里高利圣咏”的命题不仅要求考生准确其音乐特征,还需关联其对复调音乐发展的奠基作用。此类题目考察的实质是考生能否在“点状知识”与“历史脉络”之间建立逻辑关联。

高频考点解析:

1. 风格流派的演变规律:如“新古典主义音乐”的真题中,需强调斯特拉文斯基作品中对巴洛克形式的现代化重构,而非简单罗列作曲家生平。

2. 跨学科关联能力:分析“主导动机”时,需结合瓦格纳乐剧的戏剧结构,说明音乐符号如何参与叙事建构。

3. 批判性思维:针对“简约派音乐”,考生应辩证评价其“极简重复”手法对传统和声体系的突破与局限。

备考建议:

二、表演实践能力提升路径

表演类科目(如声乐演唱、器乐演奏)的考核不仅关注技术精度,更重视艺术表达的独创性。以声乐方向为例,复试要求考生演唱“传统民歌改编作品”与“歌剧选段”,实质是考察风格转换能力与情感层次处理。

核心训练要素:

1. 曲目选择的策略性:

2. 舞台表现力的多维构建:

实践工具推荐:

三、理论与实践的协同优化

音乐理论与表演实践并非割裂的领域。以和声分析为例,理解“肖邦夜曲中的半音化和声”需同步转化为演奏中的声部平衡控制。这种“理论指导实践,实践反哺理论”的闭环,是高分考生的共性特征。

融合策略案例:

1. 作品分析的应用转化:

2. 学术思维的舞台渗透:

四、备考资源与时间管理

关键资源整合:

1. 学术数据库:武音图书馆馆藏的5万册专业文献与《黄钟》期刊,可作为论文写作的权威来源。

2. 真题规律手册:梳理近十年真题中的“隐性考点”,如“中世纪音乐”相关题目占比逐年上升。

时间分配模型:

武汉音乐学院考研的本质,是对考生“学者素养”与“艺术家潜质”的双重检验。通过系统化的知识整合、科学化的训练方法,以及创造性思维的持续激发,考生方能在这场精英选拔中脱颖而出。值得注意的是,艺术教育的终极目标并非应试技巧的堆砌,而是培养“以理论滋养实践,以实践激活理论”的终身学习能力——这或许正是武音校训“立德、自强、崇文、精艺”的深层启示。