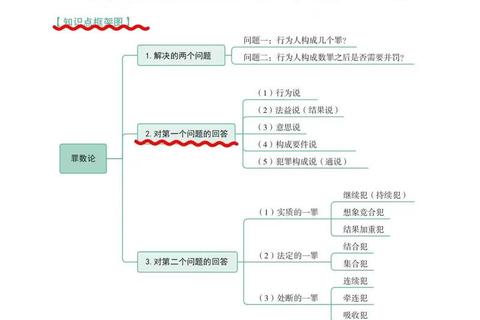

在刑法学理论与司法实践中,数罪并罚制度始终是体现罪刑法定原则与刑罚个别化原则的重要制度设计。这一制度不仅关系到被告人合法权益的保障,更是法律职业资格考试与刑法学考研中的核心考点。近年来,随着司法考试命题趋向实务化、综合化,对数罪并罚制度的考察已从单纯的概念记忆转向复杂案例的综合分析,这对考生的法律思维能力和知识整合能力提出了更高要求。

一、数罪并罚制度的基本框架与核心价值

我国刑法第六十九条至第七十一条构建了完整的数罪并罚制度体系,其核心在于解决同一犯罪主体实施多个犯罪行为时的刑罚裁量问题。从制度设计的底层逻辑来看,它既要实现"罪责刑相适应"的刑法基本原则,又要兼顾刑罚执行的经济性。

在吸收原则、限制加重原则与并科原则的协调运作中,该制度展现出独特的价值张力。以典型的分则罪名适用为例,当被告人同时犯有故意伤害罪(有期徒刑三年)与危险驾驶罪(拘役六个月)时,法官需要根据"不同刑种分别执行"的特殊规定进行裁量,这种实务中的具体应用正是考生需要重点把握的难点。

从近五年法考真题的命题规律看,命题人倾向于在罪与故意毁坏财物罪、贪污罪与洗钱罪等存在牵连关系的罪名组合中设置考点,要求考生准确判断是否构成实质数罪,这种命题趋势直接反映了司法实践中常见的法律适用争议。

二、考研刑法真题的典型命题路径分析

在2022年某重点高校的考研真题中,曾出现这样的案例:甲先后实施盗窃金融机构(既遂)、交通肇事逃逸致人死亡、受贿三个独立犯罪行为,要求考生分别论述各罪的罪数形态及并罚规则。这种跨章节、多罪名的综合考察方式,实质上检验着考生三个维度的能力:

1. 罪名识别能力:准确区分连续犯、牵连犯、吸收犯等罪数形态

2. 法律适用能力:正确援引刑法总则第六十九条与分则特殊规定

3. 逻辑推演能力:构建清晰的刑罚计算路径与说理结构

值得关注的是,在最高人民法院第146号指导性案例公布后,关于漏罪与新罪并罚的"先减后并"与"先并后减"规则开始频繁出现在模拟试题中。这提示考生必须及时跟进最新的司法解释动态,特别是《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》中关于刑罚执行期间数罪并罚的特殊规定。

三、应试能力提升的系统化训练策略

针对数罪并罚制度的备考,建议采用"三维立体化"学习法:

知识图谱构建阶段(约40学时)

实务思维培养阶段(约30学时)

应试技巧强化阶段(约20学时)

四、常见认知误区与纠偏方法

在历年考生答题情况分析中,发现存在三个高频错误类型:

1. 原则混淆型错误:将"判决宣告前发现数罪"与"刑罚执行中发现漏罪"的并罚规则混为一谈。纠偏方法是通过记忆口诀"新罪先减后并,漏罪先并后减"强化区分。

2. 刑种误判型错误:在涉及有期徒刑与管制并罚时,错误适用吸收原则。此处需特别注意《刑法修正案(九)》新增的"有期徒刑执行完毕后继续执行管制"的特殊规定。

3. 法律拟制型错误:将转化型等法律拟制情形误认为实质数罪。解决之道是建立分则特殊条款的专项记忆清单。

值得特别强调的是,对于"同种数罪是否并罚"这一争议问题,应当遵循学界通说与最新司法解释立场。在致人死亡后又实施故意这类实务中多发的案例类型,要特别注意结果加重犯与另起犯意的界限划分。

五、数字化时代的备考工具创新应用

当前法律类考生可借助智能化学习工具提升备考效率。例如使用Anki记忆卡软件制作数罪并罚规则的记忆卡片,利用算法实现的间隔重复功能强化长期记忆。对于复杂案例的分析,可尝试使用ProcessOn等在线流程图工具可视化展示法律推理过程。在真题训练环节,推荐使用中国大学MOOC平台上的虚拟仿真实验项目,通过人机交互方式演练不同类型数罪案件的审理流程。

在司法改革深入推进的背景下,数罪并罚制度的理论与实践正在发生深刻变革。对于备考者而言,既要夯实"三阶层犯罪论体系"等理论基础,又要培养"个案正义衡平"的实务思维。通过系统化的知识建构、针对性的弱点突破和智能化的工具辅助,完全可以将这个传统难点转化为得分优势。最终在应试能力提升的过程中,同步完成从法律知识接受者到法律思维践行者的质的飞跃。